« Il faut lire Sur la route à 15 ans après c’est trop tard », entend-on souvent au sujet du livre culte de Jack Kerouac, emblématique de la « beat generation ». Errance éthylique, fuite, quête initiatique, refus des conventions sociale, « dèche », esprit de rebéllion, liberté enivrante de la route et de l’aventure loin des responsabilités,… : des thèmes qui s’apparentent en effet plus particulièrement à la jeunesse mais qui vont plus loin en touchant à la réflexion existentielle, sous une forme allégorique. Lui-même inspiré par La Route de Jack London, Kerouac est aussi une influence majeure de nombreux auteurs d’aujourd’hui, à commencer par Philippe Djian qui lui a rendu hommage dans son anthologie Ardoise.

« Il faut lire Sur la route à 15 ans après c’est trop tard », entend-on souvent au sujet du livre culte de Jack Kerouac, emblématique de la « beat generation ». Errance éthylique, fuite, quête initiatique, refus des conventions sociale, « dèche », esprit de rebéllion, liberté enivrante de la route et de l’aventure loin des responsabilités,… : des thèmes qui s’apparentent en effet plus particulièrement à la jeunesse mais qui vont plus loin en touchant à la réflexion existentielle, sous une forme allégorique. Lui-même inspiré par La Route de Jack London, Kerouac est aussi une influence majeure de nombreux auteurs d’aujourd’hui, à commencer par Philippe Djian qui lui a rendu hommage dans son anthologie Ardoise.

Outre-Atlantique, Hunter S. Thompson, Brautigan, Russel Banks ou encore Cormac McCarthy (avec La route qui semble lui faire écho près de 50 ans après et avec qui il partage cette hantise du chaos) le revendiquent tandis que les héros d’un Paul Auster, Douglas Coupland ou même Palahniuk, dans leur errance et/ou anti-matéralisme s’inscrivent dans sa filiation. Même si un Truman Capote, persifleur à ses heures, disait au sujet de cet ennemi de la virgule : « That’s not writing, that’s typing » (« C’est pas de l’écriture, c’est de la dactylo »)… Dans ce road-book à travers l’Amérique des fifties, le « clochard céleste » chante un hymne à la fraternité et à l’anticonformisme, alors que grondent les menaces de guerre…

Quel est ce sentiment qui vous étreint quand vous quittez des gens en bagnole et que vous les voyez rapetisser dans la plaine jusqu’à, finalement, disparaître ? C’est le monde trop vaste qui nous pèse et c’est l’adieu. Pourtant nous allons tête baissée au-devant d’une nouvelle et folle aventure sous le ciel.

Récit d’une épopée au long cours à travers les USA des années 1950, « Sur la route » retrace les voyages entrepris par Sal Paradise et ses comparses. Les virées, jonchées d’alcool, de filles d’un soir ou d’histoires d’amour, d’amitiés fraternels ou éphémères, de rêves, d’incertitudes, d’auto-stop, de désir de liberté, d’affranchissement et d’illusions déjouées, ressemblent à des errances désordonnées.

Sal Paradise (alter-ego de Kerouac) et Dean Moriarty (alter-ego de Neal Cassady, un ami de l’auteur rencontré en 1947) sont les deux principaux héros de Sur la route. Cependant, seul Sal tient les commandes de la narration de leurs péripéties.

Sal Paradise ou l’archétype du jeune paumé sympathique et passablement influençable, bardé d’utopies et qui aspire à devenir écrivain. « Mais alors ils s’en allaient, dansant dans les rues comme des clochedingues, et je traînais derrière eux comme je l’ai fait toute a vie derrière les gens qui m’intéressent, parce-que les seules gens qui existent pour moi sont les déments, ceux qui ont la démence de vivre, la démence de discourir, la démence d’être sauvés, qui veulent jouir de tout dans un seul instant, ceux qui ne savent pas bâiller ni sortir un lieu commun mais qui brûlent, qui brûlent, pareils aux fabuleux feux jaunes des chandelles romaines explosant comme des poêles à frire à travers les étoiles et, au milieu, on voit éclater le bleu du pétard central et chacun fait ‘Aaaah !’ »

Dean fait partie des êtres qu’admire Sal et qui à ce titre déteignent sur lui. Dans ses voyages, Sal cherche toujours plus ou moins à le retrouver ou le suivre. Figure mythique du poète vagabond, Dean l’impressionne et l’inspire. Sans nul doute Sal idéalise son ami. Mais il l’apprendra à ses dépens et avec une étonnante compassion. « Quand j’allai mieux, je compris quelle vache il [Dean] était mais aussi je devais comprendre la complication impossible de sa vie, qu’il fallait bien qu’il me laisse là, malade, pour retrouver ses épouses et ses peines. », « Un gars de l’Ouest, de la race solaire, tel était Dean. Ma tante avait beau me mettre en garde contre les histoires que j’aurais avec lui, j’allais entendre l’appel d’une vie neuve, voir un horizon neuf, me fier à tout ça en pleine jeunesse ; et si je devais avoir quelques ennuis, si même Dean devait ne plus vouloir de moi pour copain, et me laisser tomber, comme il le ferait plus tard, crevant de faim sur un trottoir ou sur un lit d’hôpital, qu’est-ce que cela pouvait me foutre ? J’étais un jeune écrivain et je me sentais des ailes. »

Dean fait partie des êtres qu’admire Sal et qui à ce titre déteignent sur lui. Dans ses voyages, Sal cherche toujours plus ou moins à le retrouver ou le suivre. Figure mythique du poète vagabond, Dean l’impressionne et l’inspire. Sans nul doute Sal idéalise son ami. Mais il l’apprendra à ses dépens et avec une étonnante compassion. « Quand j’allai mieux, je compris quelle vache il [Dean] était mais aussi je devais comprendre la complication impossible de sa vie, qu’il fallait bien qu’il me laisse là, malade, pour retrouver ses épouses et ses peines. », « Un gars de l’Ouest, de la race solaire, tel était Dean. Ma tante avait beau me mettre en garde contre les histoires que j’aurais avec lui, j’allais entendre l’appel d’une vie neuve, voir un horizon neuf, me fier à tout ça en pleine jeunesse ; et si je devais avoir quelques ennuis, si même Dean devait ne plus vouloir de moi pour copain, et me laisser tomber, comme il le ferait plus tard, crevant de faim sur un trottoir ou sur un lit d’hôpital, qu’est-ce que cela pouvait me foutre ? J’étais un jeune écrivain et je me sentais des ailes. »

La route est pure. La route rattache l’homme des villes aux grandes forces de la nature (…). Sur la route, dans les restaurants qui la bordent, les postes à essence, les faubourgs des villes qu’elle traverse, les amitiés et les amours de passages se nouent. La route, c’est la vie.

Dean « le glandeur mystique » est donc le chef de file de cette mouvance revendicative. Il imprime ce désir fou de vivre autrement que le reste de l’Amérique bien pensante. Cependant la mutinerie qu’il propose est pacifiste. Ses amis et lui se contentent de vivre en marge comme ils marchent sur le bord des routes sans crier à la révolution. Dean est un de ces êtres capables de magnétiser les autres. Il fera des émules. La ligne de conduite qu’il établit tacitement prend la forme d’une course folle à travers le temps et la vie lors de traversées intercontinentales en Amérique du Nord. New-York, Denver, Los Angeles et même le Mexique seront quelques unes des destinations qu’empruntent Sal, Dean, Carlo et compagnie.

Vagabonder pour exister

Seul le mouvement semble compter réellement, tous ces personnages ne tiennent pas en place (c’est-à-dire dans une même ville, dans un rôle) très longtemps. Comme si l’immobilité les condamnait et que leurs incessants trajets leur garantissaient d’une part, la vie, et d’autre part, la certitude qu’ils toucheraient ainsi l’essentiel de l’existence.

Toucher au but, mais au but de quoi ? Sal ne semble pas le savoir lui-même. Visiblement moins épris de cette liberté tant louée par Dean, il se contente dans un premier temps de prendre part à cette mouvance, sans qu’aucun stimuli précis ne le porte. Seul la nécessité de parcourir son pays le hante, sans dévoiler de profondes raisons à ses péripéties qui ne sont somme toute, pas de tout repos. Mais cette fuite revendiquée vers l’ailleurs, avant de le conforter, avant de lui servir sur un plateau d’argent l’essence de l’existence ou des êtres, le marginalise. Dean l’assume d’ailleurs. Sal peut-être moins :

« Tu vois mon pote on vieillit et les ennuis s’accumulent. Un jour, toi et moi, on sera en train de déambuler dans une ruelle, tous les deux, au coucher du soleil, et de fouiller les poubelles.

– Tu veux dire qu’on finira comme deux vieux clochards ?

– Pourquoi pas, mon pote ? Naturellement on y arrivera si on en a le désir, avec tout ce que cela comporte. Il n’y a rien de mal à finir de cette façon. »

La loi du hasard et la recherche de fraternité

Traverser les états dans une voiture déglinguée, dans un train de marchandises ou dans la remorque d’un camion qui aurait bien voulu le prendre en stop le confronte à d’autres préoccupations bassement matérielles ou humaines, plutôt qu’à l’élévation de son esprit. Enfin pas dans un premier temps. Sal fonce droit devant sans autre dessein que se gaver des plaisirs simples de la vie, de la nature. « Je marchais le long des voies dans la vallée, à la lueur de cette interminable et sinistre journée d’octobre, dans l’espoir qu’un train de marchandises de la S.P se ramènerait et que je pourrais me joindre aux clochards amateurs de raisins et lire des bandes dessinées avec eux. »

Puis, ces innombrables voyages participent à la formation de la réflexion de Sal, le pousse à observer le monde autrement (le roman fourmille d’ailleurs de détails). La nostalgie et les arrêts forcés dans les villes, le temps de gagner de quoi trouver un train, de quoi payer le bus participent à ces moments de raisonnement. Nostalgie qui est d’ailleurs très présente dans ce roman.

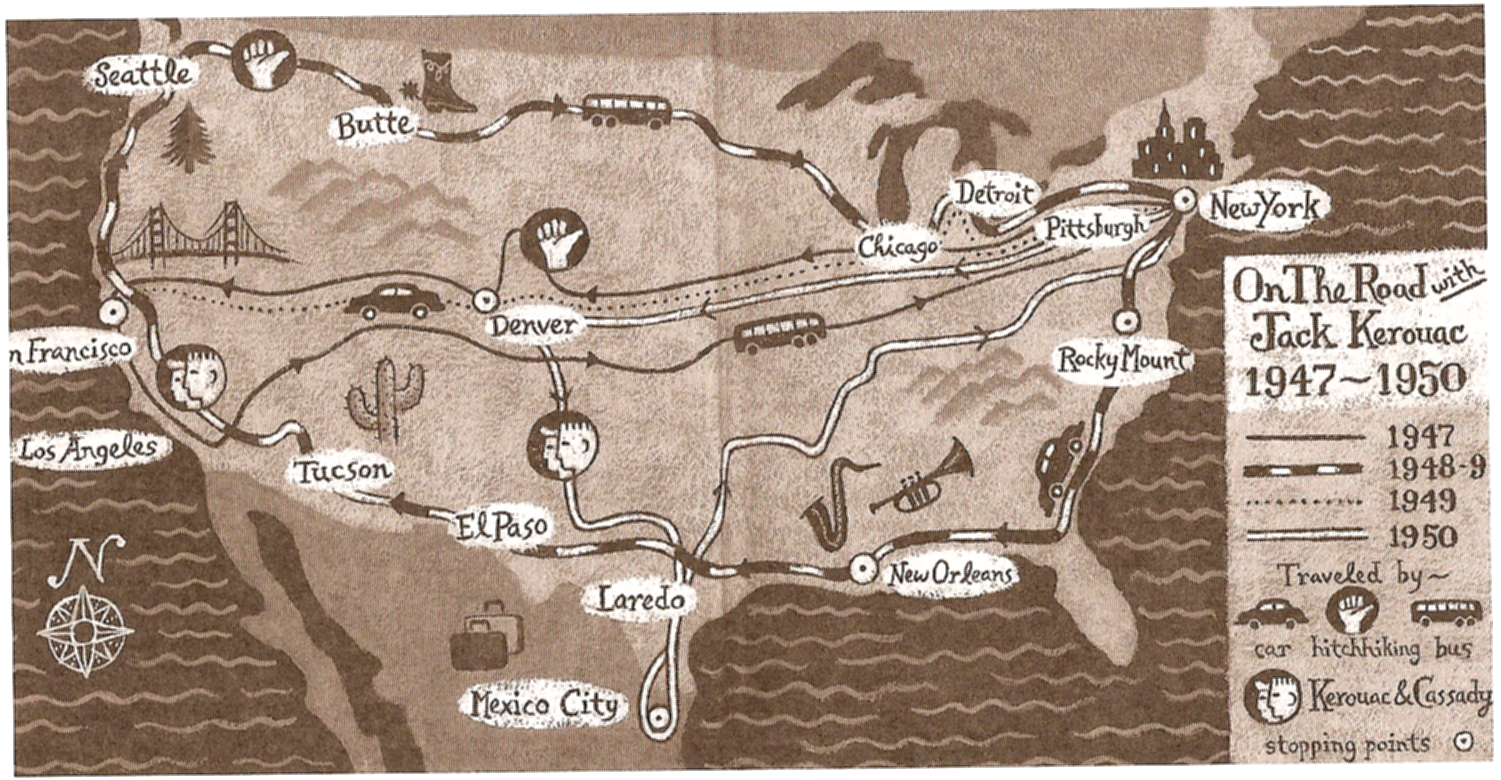

Carte des Etats-Unis retraçant l’itinéraire de Sal Paradise dans Sur la route, de New-York à San Francisco

Les sentiments ne sont donc pas absents du roman. L’amitié certes, mais aussi l’amour, se taillent une part du récit. Les désirs d’amour partagés de Sal, qui les exprime ouvertement dans la seconde partie du roman, l’humanisent, lui donnent plus de profondeur et contredisent dans le même mouvement le refus du conformisme, repoussé à coup de marginalité et de vagabondages. « J’ai envie de me marier avec une fille, leur dis-je, afin de pouvoir reposer mon âme en sa compagnie jusqu’à ce qu’ont soit vieux tous les deux. Ca ne peut pas durer toujours, tout cette frénésie et ces galopades. Il faut bien aller quelque part, trouver quelque chose. »

Dean Moriarty, lui, se contente de plaisirs faciles. La compagne officielle est à ce titre plusieurs fois cocufiée. Sal Paradise se révèle poète, conquérant, naïf par moment et en cela attachant. Au fur et à mesure du roman il prend de l’assurance et affine ces appétences, ces aspirations. Il nourrit des idéaux qui le dépassent certes, mais qui le poussent à se surpasser. Néanmoins, Sal comme son alter ego Jack Kerouac, se rendra compte qu’un jour il n’a nulle part où se rendre. « Comme c’était désastreux tout ça, comparé à ce que je lui avais écris de Paterson, quand je projetais de suivre ma ligne rouge, ma Route n°6, à travers l’Amérique. Voici que j’étais au bout de l’Amérique, au bout de la terre, et maintenant il n’y avait nulle part où aller, sinon revenir. » Le rêve de vivre librement, en dehors de toutes les contraintes supportées avec plus ou moins de consentement par la majorité des gens, est-il une lutte nécessaire, un passage d’une vie ou une réelle chimère qui cache bien son jeu ? En 1957, Jack Kerouac vit son « grand retournement » et annonce une subite prise de conscience : « Je n’avais plus nulle part où aller. » Sal Paradise aussi finira par cesser d’errer.

On était tous aux anges, on savait tous qu’on laissait derrière nous le désordre et l’absurdité et qu’on remplissait notre noble et unique fonction dans l’espace et dans le temps, j’entends le mouvement

Du nord au sud, un roman fleuve

A l’occasion de l’écriture de ce roman Jack Kerouac (1922-1969) imagine la « prose spontanée ». C’est-à-dire l’écriture d’un jet qui serait selon lui la garantie d’écrire la vérité, de ne pouvoir tricher. Ecrit les trois premières semaines d’avril 1951, pour la plus grande partie, sur un rouleau de papier de trente-six mètres de long et sous les effets de la benzédrine, Sur la route a été profondément retravaillé avant se publication de 1957. Il le commente à Neal Cassidy : « Du 2 avril au 22, j’ai écrit 125 000 mots d’un roman complet, une moyenne de 6 000 mots par jour, 12 000 le premier, 15 000 le dernier. (…) L’histoire traite de toi et de moi sur la route… (…) J’ai raconté toute la route à présent. Suis allé vite parce que la route va vite… écrit tout le truc sur un rouleau de papier de 36 mètres de long (du papier-calque…) – Je l’ai fait passer dans la machine à écrire et en fait pas de paragraphes… Je l’ai déroulé sur le plancher et il ressemble à la route…» et à un autre ami : « … ( c’est) un roman picaresque situé en Amérique,…, qui traite simplement du stop et des chagrins, des difficultés, des aventures, des efforts et du labeur dans tout çà ( deux garçons qui vont en Californie, un pour retrouver sa nana, l’autre à la recherche d’un Hollywood doré ou d’une illusion de ce genre, et ayant à travailler dans des fêtes foraines, des cantines, des usines, des fermes, tout au long de la route, arrivant en Californie pour ne rien y trouver… et repartant dans l’autre sens). » Le manuscrit est proposé à plusieurs éditeurs qui tous tergiversent, surpris sinon scandalisés par la complexité (un très long paragraphe sans virgules) et la teneur du texte. Ils suggèrent à Kerouac de couper certains passages, ceux ayant trait à l’homosexualité et aux relations avec des mineures, en particulier, ce qu’il refuse de faire… jusqu’en 1957. Ce travail de réécriture a alimenté la controverse sur l’authenticité de l’auteur qui se voulait sans concession (au même titre que font débat son homosexualité refoulée et le fait qu’en dehors de quelques semaines entre 1947 et 1952, il a surtout séjourné chez des amis dans diverses villes et non traversé sans répit le pays.

Sam Riley, jouant Sal Paradise, le narrateur et alter ego de Jack Kerouac, dans l’adaptation ciné de Walter Salles (2012)

La première version de Sur la route est aujourd’hui disponible. Son originalité ? Aucun retour à la ligne. A l’époque cela n’était pas courant. Reste que dans la version réorganisée avec l’éditeur de la maison Viking Press, cette sensation d’immersion dans un monde à cent à l’heure, où les embûches et les plaisirs simples se succèdent sans véritable sérénité, demeure. Néanmoins, cinquante deux ans après sa parution, les ventes annuelles de cet imposant roman sont estimées par Livres Hebdo à 100 000 exemplaires. Francis Ford Coppola en détient les droits d’adaptation cinématographiques depuis 1968. Après une annonce de sortie en salle en 2001 puis en 2009, il n’a toujours pas été porté à l’écran.

Kerouac et ses beatniks

Initialement intitulé Beat Generation, Sur la route de Kerouac résonne comme le manifeste de ce mouvement américain créé en 1948 par le romancier et ses acolytes : Ginsberg et Burroughs, puis Cassady. Ils se revendiquent comme « une génération de mecs à la coule illuminés et fous qui tout d’un coup se lèveraient pour parcourir l’Amérique, sérieuse, curieuse, clocharde et faisant du stop dans toutes les directions, en loques, béate, d’une laideur belle dans sa grâce et sa nouveauté. » L’idée de déchéance (beat signifiant entre autres « foutu ») et la revendication libertaire intrinsèquement contenu dans la Beat generation attirera au fil des ans les vagabonds d’une nouvelle littérature : Gregory Corso, Kenneth Rexroth, Gary Snyder, Lawrence Ferlinghetti, Michael McClure, Philip Whalen et Lew Welch…

Par ailleurs, Kerouac se trouvait des points communs avec le jazz, avec son souffle et son rythme. Kerouac, par l’entremise de Sal cite d’ailleurs Billie Holiday : « Dans ma tête résonnait cette magnifique chanson, « Homme d’amour », telle que Billie Holiday la chante ; c’était mon concert à moi en pleine cambrousse. » Ainsi, des artistes se revendiqueront héritiers des beatniks : Jim Morrison, Tom Waits ou Bob Dylan.

Quand l’opus est enfin publié, en 1957, le succès est immense, international (il sera rapidement traduit dans une vingtaine de langues). A tel point que Jack Kerouac en perd pied, sombrant de plus en plus dans l’alcoolisme. Cette tendance entre vice et refuge, lui coûtera la vie. Le romancier à l’origine d’une vingtaine de romans dont « Les clochards célestes », la suite de Sur la route et qui constitue son autre succès (mais moindre), et d’une pléiade de poèmes, n’a pas supporté cette exposition soudaine à la célébrité. Lui qui avait tant lutté pour être enfin publié voit avec effroi son statut d’écrivain américain majeur confirmé. De plus les critiques dégoûtées, parfois violentes, émanant d’une Amérique puritaine à l’encontre de ces mendiants de la littérature le déstabilisent irrémédiablement. Les écrivains à l’origine de ce mouvement refusent la paternité des mouvances qui en découleront (hippies, punk …). Tout cela participe à la disparition prématurée des beatniks. Ils se déchirent en 1957.

Roman culte de génération en génération

Pourtant l’intérêt et la fascination nourrie pour le roman et la figure de Kerouac n’ont jamais tari et ont même connu une recrudescence selon Jean-François Duval, auteur de Kerouac et la Beat generation – Une enquête (PUF, 2012) et d’un roman hommage à l’esprit beat L’Année où j’ai appris l’anglais (Zoé Poche) qui commentait, lors de la sortie du film en 2012: «Les plus jeunes générations, face à la montée des intégrismes et des fondamentalismes, commencent à redécouvrir le souffle libérateur dont les Beats étaient porteurs.» En outre, il note que l’ultra-capitalisme depuis les années 80 constitue un autre attrait des Beats proposant un modèle alternatif « en ouvrant des routes nouvelles. » Le mythe de la route, de l’aventure et du voyage, classique littéraire universel et éternel, renvoyant à la destinée humaine, fait plus particulièrement écho aux préoccupations adolescentes par sa dimension initiatique. Kerouac est d’ailleurs devenu populaire avec l’essor des baby-boomers, coincidant avec la création de la culture adolescente. Kerouac fait donc figure de porte-voix de la jeunesse révoltée, ce qui fait conclure à Deval: « Kerouac et les Beats étaient les premiers Indignés, insatisfaits du monde et des voies trop conformes que la société leur proposait. » [Anne-Laure Bovéron]

5 Commentaires

Passer au formulaire de commentaire

Bon "papier"… qui m’intéresse particulièrement parce que l’année derniere à la même époque, jour pour jour, j’étais sur la route… again !(voir blog Libé et articles dans le même journal, et dans L’Humanité Hebdo) et que j’ai ensuite écrit le "remake-remix"… en cours de correction, qui devait paraître chez Hachette Litt. mais qui paraîtra peut-être chez Nil Editions, groupe Robert Laffont…

yeppaahhh !!!

Amitiés littéreur…

j’oubliais, voir interview filmé de ma pomme par l’ami Franck-Olivier Lafferère sur… daylimotion

Bon papier. Tout à fait dans l’actualité ceci d’autant plus que le quarantième anniversaire de la mort de Jack Kerouac sera célébré le 21 octobre prochain.

Du nouveau sur les origines bretonnes de Kerouac :

htp://monsite.orange.fr/kerouac

Un article intéressant sur un classique du XXe siècle, On the Road, qui dit l’essentiel. On peut lire deux articles qui présentent la face cachée de Sur la route sur la Luxiotte :

http://www.luxiotte.net

Kerouac écrivait sur un rouleau immense pour ne pas avoir à se corriger.

Il écrivait : « Débarrasse toi de toute inhibition littéraire, grammatical et syntaxique ».

Et cela donne des bijoux de la littérature.

Tout comme d’autre auteurs de la même trempe.

Je pense à Burroughs, Bukowski.

« Conte de la folie ordinaire » de Bukowski.

Où est la structure ?

Ce ne sont que des lambeaux d’un tas de truc.

Pas de clarté, pas de syntaxe, un bonheur de lecture.

Je pense que les deux se valent.

Clarté d’un roman ou désordre d’un autre.

Tout dépend de notre humeur.

Perso, ce que j’aime c’est de ne pas sentir les intentions de l’auteur

qui viennent se joindre à votre intime moment entre vous et l’histoire ( ou la non histoire parfois).

Si vous sentez qu’il est là à observer vos réactions pour savoir si ce sont celles

qu’il escomptait alors tout est perdu. La structure (donc le travail de l’auteur sur son texte)

à forte dose conduit à la rédhibition, enfin pour moi.