Frankenstein de Mary Shelley, roman gothique (et romantique) emblématique, est devenu au fil des décennies une icône de la pop culture, désormais plus connue comme (anti-)héro hollywoodien de film d’horreur (ou de série B!), rejoignant la grande galerie des monstres et de « bêtes de foire » qui hantent l’imaginaire populaire et les fictions modernes.

Ce début d’année 2014 nous a d’ailleurs resservi une énième resucée du roman sur fond de dystopie futuriste (le thriller « I, FRANKENSTEIN », basé sur le roman graphique éponyme et éreinté par la critique). Le réalisateur Guillermo del Toro a aussi en projet une adaptation qui se veut plus fidèle à l’original sous la forme d’une « fidèle tragédie à la John Milton. ». L’œuvre a aussi introduit la désormais célèbre figure du « savant fou » dépassé par sa terrible invention incontrôlable.

Toutefois, au delà de sa puissante imagerie cinématographique et culturelle, le texte original et ses dimensions psycho-philosophiques tendent à être oubliées, au profit de représentations plus sensationnelles ou caricaturales.

Première méprise courante sur cet anti-héro maudit : Frankenstein n’est pas le nom de « la créature » (qui ne possède d’ailleurs pas de nom, à dessein) mais celui de son créateur

Une confusion révélatrice qui prend tout son sens à la lecture du roman alors que les deux figures du créateur et de la créature peuvent être vues comme les deux faces d’une même pièce.

Publié au début du XIXe siècle, alors que le courant romantique anglais arrivait à sa maturité, le gothique considéré comme un sous-genre (quelque peu méprisé) du premier, connaissait lui aussi son âge d’or.

Héritier des drames shakespeariens (Macbeth notamment) et initié en 1763 avec Le château d’Otrante d’Horace Walpole qui a posé ses fondations, il gagne en notoriété avec la publication de Les mystères d’Udolpho d’Ann RadCliff (souvent qualifié de « roman gothique archétypal »), tous deux inaugurant la figure du « vilain ».

L’étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde de Stevenson sortira seulement en 1885, juste avant le Dracula de Bramstoker en 1897.

Mais Mary Shelley est-elle la digne héritière de ses prédecesseurs ? Oui… et non. Si elle reprend certaines de leurs caractéristiques typiques, elle innove aussi en introduisant de nouveaux motifs et tropes (trio de héros masculins, ambivalence, mise en abîme, problématique existentielle) et une intrigue plus complexe. Elle revisite et réinvente surtout la figure traditionnelle du « vilain ».

Certains vont d’ailleurs jusqu’à revendiquer le roman comme le précurseur de la science fiction.

Quoiqu’il en soit, l’histoire, écrite comme le dit la légende, dans le cadre d’un simple concours entre amis (les prestigieux Percy Shelley, son mari et Lord Byron notamment) par une Mary Shelley à peine âgée de 19 ans !, aura donné lieu à de multiples interprétations allant des analyses bibliques, mythologiques jusqu’aux lectures féministes et autobiographiques. L’auteur, elle même, puise ouvertement, dans les mythes et les textes religieux. A commencer par son sous-titre qui place le récit sous le signe de Prométhée, le Titan qui, dans la mythologie grecque, vola le feu sacré d’Olympe (le « savoir divin ») pour l’offrir aux humains.

Il est donc possible de lire ce « conte moral » et allégorique sous divers angles qui mêlent différents thèmes existentiels que sont l’ambition humaine -et notamment la soif de savoir illimité- mais aussi le besoin irrépressible -et désespéré- d’amour sous toutes ses formes, et tout simplement la quête du bonheur sabotée par la lutte contre l’ennemi intérieur, les grandes passions humaines que sont la peur, la vengeance ou la haine.

I/Les besoins primaires d’apprendre (comprendre) et d’aimer : deux piliers des instincts humains

Quel est le message central du roman ? Il est courant de le résumer à une histoire de quête (réputée) illicite d’un savoir d’ordre divin et du danger de franchir les limites humaines autorisées.

Mais si l’on creuse sous sa surface, on trouve finalement une histoire qui plonge ses racines au cœur des pulsions, des désirs humains les plus primaires, et plus particulièrement le désir d’apprendre viscéralement chevillé à l’âme humaine, de même que celui d’aimer (et d’être aimé).

Shelley explore habilement ces besoins humains fondamentaux et les réponses émotionnelles associées, en montrant notamment leur inter-connexion: comment l’un impacte l’autre.

Elle orchestre avec brio une suite de catalyseurs fonctionnant en réactions en chaîne catastrophiques : le manque d’amour et le rejet provoquent la haine et le désir de vengeance, l’obsession menant à l’auto-destruction ou encore comment l’absence de peur confère une toute puissance, etc.

Dans ce tableau riche des passions humaines, on notera cependant l’absence marquante de tout désir sexuel, et à sa place une innocente soif d’affection et d’interaction humaine .

L’auteur ne fait rien de plus que de creuser dans ce fantastique terrain de jeu que composent les passions humaines, tout comme Shakespeare le faisait.

C’est plus particulièrement la juxtaposition de la soif de connaissances et la quête d’amour qui est intéressante à remarquer et nous conduit à analyser leur relation.

La soif de connaissances, d’avancer, de progresser est un instinct purement humain qui a permis (ou provoqué…) son développement constant et irréversible.

L’homme ne peut se contenter de son « pré carré » et cherche perpétuellement à découvrir, explorer et conquérir de nouveaux territoires physiques ou intellectuels. C’est une quête éternelle inscrite dans ses gênes.

Qui plus est, Mary Shelley écrivait dans l’immédiat après siècle des grandes découvertes (« The Age of Discovery », la conquête du continent américain mentionnée dans l’œuvre d’ailleurs, mais aussi la recherche d’un passage direct vers les Indes) et en plein cœur de l’ébullition créatrice de la révolution industrielle et scientifique. Elle fut plus particulièrement influencée par le Galvanisme capable soit-disant de réanimer des tissus morts.

Son infortuné Frankenstein reflète parfaitement cet esprit passionné et avide de découvertes et d’avancées technologiques

Et cela, dans la lignée du « Docteur Faust » de Christopher Marlowe, est définitivement néfaste aux yeux de Shelley qui véhicule l’idée que cette soif de savoir est avant tout destructrice. Dés lors cette pulsion nocive doit être réprimée, comme elle l’écrit entre les lignes… ou assez clairement parfois.

« Combien il est dangereux d’acquérir la science, et combien plus heureux est l’homme qui prend sa ville natale pour l’univers, que celui qui aspire à être plus grand que ce que la nature lui autorise. »

Toutefois une autre interprétation du texte tend plutôt à le voir comme un avertissement et non une interdiction, sous la forme d’une recommandation à être responsable de ce que nous créons.

A la différence de Faust, sa quête est plus altruiste comme le sous-entend son sous-titre « Le Prométhée moderne » (Prométhée vola le feu à Zeus, non pour son intérêt personnel mais pour l’offrir à l’humanité). Frankenstein déclare ainsi :

« Pourtant, mon cœur débordait de bonté et de l’amour de la vertu. J’étais entré dans la vie avec des intentions bienveillantes, et j’aspirais à l’heure où je pourrais les traduire en actes, et me rendre utile à mes semblables. » (chapitre 9)

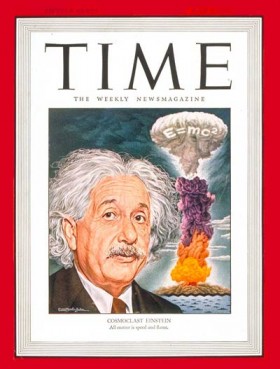

From Frankenstein to Einstein…

Cette idée est magifiquement retranscrite dans l’une des plus célebres et terrifiantes répliques du livre lorsque le monstre visite Frankenstein dans son laboratoire au chapitre 20 pour le réprimander de manquer à son devoir de lui faire une compagne: « Vous êtes mon créateur, mais je suis votre maître… Obéissez ! »

Cette thèse trouve facilement des applications au XXe et XXIe siècle : d’Einstein (dont le nom résonne étrangement prophétiquement avec celui de Frankenstein) et la bombe atomique à Mark Zukenberg et son tentaculaire Facebook.

Ce faisant, Shelley soulève une question idéologique et morale d’ordre philosophique qui fait sans doute la puissance du livre : comment gérer le savoir ? Le savoir est-il vraiment dangereux pour l’homme ? Ou encore la recherche scientifique peut-elle s’affranchir des considérations idéologiques ?

L’auteur ne répond pas à ces questions, si ce n’est en condamnant d’un seul bloc l’idée de progrès, ce qui n’est gère réaliste…

Flirter avec l’omnipotence : « Jouer à être Dieu »

Frankenstein est souvent dépeint comme l’histoire de la tentative d’un homme, un scientifique, d’usurper le rôle divin de la création de la vie.

Son intrigue est en effet pétrie de références religieuses bibliques reposant toutes sur la doctrice du -tu-ne voleras-pas-le pouvoir-de-dieu (le thème récurrent des récits des origines humaines) qui était aussi un trait dominant des pièces de Shakespeare où le roi/la reine représentait une figure divine. Dans cette perspective, seul Dieu est le Créateur et il y a toujours un prix à payer pour celui qui s’élève au delà des limites humaines autorisées…

La quête du savoir est originellement considérée comme un péché, le « péché originel » où le fruit défendu de l’arbre de la connaissance est croqué par Adam malgré l’interdiction divine suivie de la chute de l’homme chassé du Jardin d’Eden. Shelley fait une allusion directe à cet épisode biblique fondateur du livre de la genèse, via le chef d’oeuvre de Milton, Paradis perdu que le monstre trouve et lit avec avidité.

Cette soif de connaissance se retrouve donc aussi chez la créature de Frankenstein qui devient désireux de découvrir le monde durant sa période auprès des habitants du cottage.

Il s’identifie étroitement à l’œuvre de Milton, se comparant à la fois à Adam et à Satan, se percevant comme mi-humain mi-démoniaque.

Réprouvé comme Adam et maudit comme Satan, le monstre est douloureusement conscient du dégoût violent qu’il inspire à son créateur.

Ambition vs. Arrivisme vs. Dépassement intellectuel

Cette quête de savoir illimité et le fait de repousser sans cesse les limites, associée à des prétentions d’ordre divine renvoie à plusieurs notions morales centrées autour de l’ambition qui tend à la démesure.

Le mot est généralement chargé de connotations négatives en France dû à son héritage culturel chrétien. « Dieu nous a fait naître à telle place et l’on doit s’y tenir. » Dés lors l’ambition est un défi lancé à Dieu.

Lorsqu’on regarde dans le dictionnaire, le terme est défini comme « le désir ardent de posséder ou de faire quelque chose« , il est surtout associé à la prétention, à l’amour propre et à l’orgueil ( quête de gloire et d’honneurs), tout autant de défauts réprouvés par la bible.

Le désir de réussir a mauvaise réputation. L’ambition serait même « un vice » dans nos cultures.

En anglais, le personnage de Frankenstein comme celui de Faustus sont désignés par le terme d' »overreacher« . Il est intéressant de voir qu’il n’y a pas d’exact équivalent en français.

L’arrivisme désigne « le désir de réussir à tout prix » tandis que ce dernier implique le dépassement de limites (intellectuelles, financières, etc.) et par extension la désobéissance à une instance supérieure (faire ce qui n’est « pas autorisé »).

Le qualificatif « overreacher » (du verbe to reach qui signifie « atteindre ») est apparu pour décrire les personnages de Marlowe qui ont un appétit excessif pour la réussite, qu’il s’agisse de la conquête du monde (Tamburlaine), le savoir comme pouvoir (Faustus) ou la revanche et l’acquisition de richesses (Barabus). Ils sont considérés comme des portraits fascinants des ambitions de l’Angleterre impérialiste.

La notion apparaît contestable dans la mesure où elle exclue le facteur de prise de risque et donc rend le progrès impossible… En effet prendre des risques fait partie du processus d’avancement humain. Il nécessite de « sortir de sa zone de confort » afin de connaître de nouvelles expériences et perspectives.

Toute l’histoire humaine et la civilisation sont basées sur ce principe et le nier à refuser tout bonnement le progrès.

Un autre terme anglais qui n’existe pas non plus en français est celui « d’over-achiever » (également « achiever »), termes récents apparus en 1952. Leurs connotations sont un peu plus positives même si le premier peut aussi être utilisé dans un but critique de l’attitude de quelqu’un qui déploie un maximum d’efforts pour réussir et se met la pression. Un simple « achiever » est quelqu’un qui réussit (« un réussisseur » littéralement ! ; le Larousse le traduit par « fonceur », ce qui n’est pas pas tout à fait exact). La notion française qui s’en rapproche le plus serait le dépassement de soi, qui a aussi une connotation plus positive.

Après cette petite exploration terminologique, la question ici est donc de savoir qui est réellement Frankenstein, un ambitieux, un arriviste ou quelqu’un qui cherche juste à se dépasser ?

Pour Mary Shelley, la réponse correspond catégoriquement au second (« l’overreacher » en anglais) pourtant cette condamnation n’est pas très juste car l’homme n’est pas dénué de qualités telles que son dévouement, l’engagement dans son « art » mais aussi son intelligence et son dur labeur même si le résultat final ne sera pas celui attendu.

Victor se sentait promis « à un grand destin » et à « de grandes entreprises ». Il y a une certaine noblesse dans sa vocation initiale. Plutôt que de le voir uniquement en termes de « dépasseur de limites », ne pourrait-il pas aussi être loué pour ses efforts à se dépasser et chercher à toujours « faire mieux » ?

Après son initiale fuite, il cherche aussi à confronter sa créature pour arrêter ses crimes, même si sans succès, et se repend amèrement, cherchant à se racheter contrairement à Faustus qui renie Dieu jusqu’à son châtiment final.

Il ne mentionne jamais de buts matérialistes mais plutôt d’aider ses semblables. Ses objectifs tiennent plus de l’altruisme, d’où la comparaison avec Prométhée qui vole pour redonner à l’humanité.

Cependant l’ambition apparaît rarement comme « saine » mais plutôt comme un défaut voir une obsession destructrice.

Elle est associée à « une passsion ingouvernable » susceptible de mener à la catastrophe.

En conséquence, l’impulsion d’aller de l’avant est habituellement décriée, pour des raisons culturelles et religieuses.

Le lien entre connaissance et bonheur/malheur

« Mon malheur ne faisait que s’accroître avec mes connaissances », cette citation est peut-être l’une des plus puissantes du roman et contient peut-être aussi son essence. Elle survient au chapitre 13 lorsque le monstre relate son histoire à son créateur, et plus particulièrement son éducation « par procuration », à travers les leçons prodiguées à son petit voisin qu’il écoute à travers les murs.

Il apprend sur le monde qui l’entoure, où richesse et abjecte pauvreté coexistent, les guerres, la hiérarchie sociale, la loi de l’argent qui prévaut sur celle du cœur ou les qualités humaines. Et il devient de plus en plus écœuré et dégouté de cette société humaine.

Il va même jusqu’à déclarer qu’il aurait préféré « rester vivre dans les bois en ne connaissant ou ne ressentant autre chose que la faim, la soif et la chaleur. »

Cette réflexion résonne avec celle de Frankenstein au chapitre 4, où en rétrospective, il envie l’homme qui ne s’aventure jamais au delà de sa ville natale.

« Combien étrange est la nature de la connaissance ! Elle s’accroche à l’esprit, lorsqu’elle s’en est saisie, comme le lichen au rocher. »

« La poursuite du bonheur » comme dit la devise américaine inscrite à la Déclaration d’Indépendance entre ici en jeu et vient remettre en question celle du savoir. Pour Shelley, cette dernière nuit clairement à la première et l’empêche même. En d’autres termes elles sont incompatibles.

Elle renouvelle cette idée lorsque Victor estime que certaines « études illicites affaiblissent les affections et détruisent le goût pour les plaisirs simples. »

Les hommes instruits perdent leur joie de vive, semble penser l’auteur. Dans cette filiation, on trouve par exemple le personnage de Chillingworth, le mari d’Esther dans « La lettre écarlate » (1850), un homme de science et de livres qui se mue en démon vengeur et obsédé.

On sent ici la méfiance et l’hostilité des écrivains romantiques à l’égard de la science (et l’industrie) en général.

Cette idée bien ancrée est aussi alimentée par une source biblique selon laquelle la sagesse entraîne le chagrin (L’Ecclesiaste, « Car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur.« ).

Dans la même veine, on peut aussi penser au héros éponyme du roman « Martin Eden » de Jack London, dont la soif ardente de se cultiver et de créer finit par l’isoler et le conduit, entre autres causes, au suicide… Un héros très « frankeinsteinien » finalement et dont le nom de famille semble aussi faire aussi écho àla chute du Jardin d’Eden !

Ainsi le savoir est dangereux car il sème la tristesse et le désespoir dans le cœur des hommes. Mais en même temps, ce savoir est inévitable, l’homme ne peut rester ignorant. Ce mode de vie ne serait pas possible ni même épanouissant en dépit du souhait utopique des deux personnages principaux.

Une fois de plus, une question philosophique est posée ici. Nous devons être capable de faire face et de supporter la réalité, aussi horrible soit-elle. Mais le remède pour relever ce défi ne résiderait-il pas tout simplement dans… l’amour (aussi mièvre cette idée puisse-t-elle paraître!) ?

Suite à la requête du monstre de lui « fabriquer une femme« , Victor reconnaît que : « ne lui devais-je pas, en ma qualité de créateur, tout le bonheur qu’il était en mon pouvoir de lui accorder ? »

Le besoin irrépressible d’amour

« When love goes wrong nothing goes right… »

L’amour est en effet au cœur du roman qui aurait aussi pu être sous-titré « Le monstre qui voulait être aimé ». Certes beaucoup plus mièvre, mais néanmoins fidèle à l’histoire.

Il s’agit bien d’un roman d’influence « romantique » même si le sens premier du courant littéraire diffère quelque peu de la définition moderne de « romance ». Il n’en reste pas moins qu’il met l’accent sur les émotions et passions, et célèbre plus particulièrement l’amour.

Aux côtés de son besoin absolu et compulsif d’apprendre et de comprendre, le genre humain est aussi inséparable de son désir primal et vital d’aimer (et d’être aimé). Toutefois, contrairement à la fameuse « pyramide des besoins » de Maslow, on notera que le sexe est absent du roman (ainsi que le fait que le scientifique crée la vie sans recours à la sexualité), ce que plusieurs critiques n’ont pas manqué de relever et d’interpréter diversement.

Ostracisé et vilipendé aussi bien par son « père-créateur » que par la société, la créature éprouve un insoutenable sentiment d’isolation et de rejet.

Après ses tentatives vaines de se rapprocher des humains et tisser un lien, il est intéressant d’observer comment ce manque d’amour et d’acceptation sociale va se muer en haine et désir de vengeance. « Si je ne peux pas inspirer l’amour, j’inspirerai la peur » met-il en garde terriblement !

L’auteur montre habilement l’évolution de sa créature d’une nature initialement bienveillante et même vertueuse vers celle d’un meurtrier cruel et sans cœur. Sous cet angle, il a pu être comparé au « bon sauvage » de Rousseau.

Le manque d’amour semble donc être ici la racine de la haine et du mal, même si cela ressemble à de la psychologie de comptoir un peu simpliste…

L’autre réponse biologique à ce rejet émotionnel et social serait la disparition, en d’autres termes la mort qui sera d’ailleurs l’issue tragique final.

A travers sa condition de marginal, Shelley révèle habilement une large palette de sentiments et de réactions émotionnelles ainsi qu’une critique sociale en filigrane.

En effet, le monstre n’est jamais jugé pour ce qu’il est intérieurement mais uniquement sur son apparence extérieure, sa laideur physique qui contraste avec et masque sa nature bonne et attentionnée envers autrui.

Les habitants de la chaumière auprès de laquelle il se réfugie, l’appellent même « bon esprit ou « merveilleux » tant qu’ils ignorent son aspect.

On peut encore ici relever l’influence biblique du thème du préjudice physique. De nombreux versets de la bible mettent en garde contre cette faiblesse humaine :

« l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur, » ou encore « Ne jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon la justice. »

L’auteur démontre l’hypocrisie sociale qui règne, et l’incapacité humaine à dépasser les préjugés physiques : « Les sens humains sont à notre alliance un obstacle insurmontable. » déplore le monstre.

Cette dichotomie irréconciliable entre identité intérieure et extérieure se perçoit aussi lorsque Frankenstein écoute le monstre puis le regarde, et expérimente alors des sentiments contradictoires (entre compassion et répulsion) :

« Ses paroles produisirent sur moi un effet étrange. J’éprouvais pour lui de la compassion, et parfois je désirais lui offrir une consolation ; mais quand je le regardais, quand j’apercevais cette masse affreuse qui se mouvait et parlait, la répulsion m’envahissait… mes sentiments se changeaient en horreur et en haine. »

En plus de l’amour, le théâtre des passions et plus précisément des « sombres passions » occupent une place centrale dans le roman.

Les grandes œuvres romantiques sont souvent construites sur la terreur et la rage, ou encore l’effroi mêlé à la fascination, sous l’influence du célèbre essai d’Edmund Burke Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau (1757) qui a défini et différencié les notions de sublime (associé à la stupéfaction/abasourdissement, la peur, la douleur, la rudesse et l’obscurité) et le beau relié à des qualités opposées de calme, plénitude, harmonie et clarté.

A noter que son étude était aussi basée sur le livre « Paradis perdu » de Milton.

Il estimait que la terreur était « le principe fondateur du sublime, cet état d’abasourdissement dans lequel tout mouvement est suspendu. »

Contrairement à la beauté qui possède un effet relaxant et donc « relâchant », il a démontré que le sublime provoquait une tension des fibres de la peau et des nerfs. Pour lui, « terreur et douleur sont les émotions les plus fortes et contiennent un plaisir inhérent. »

Le monstre imaginé par Shelley suit ces principes puisqu’il inspire la terreur par sa « laideur extraterrestre », mais aussi la « démesure de ses dimensions » (selon les principes énoncés par Burke) ou encore la difformité de sa silhouette.

Aussi bien la créature « qui s’avilit dans l’intensité de [sa] souffrance » que son créateur souffrent d’une « douleur infinie » et d’un « enfer de douleurs intenses« , décrites à profusion tout au long de l’intrigue. Ils ne sont apaisés que par intermittence, par le pouvoir guérisseur de la nature.

Frankenstein est aussi rongé par la culpabilité, l’angoisse et le désespoir, au plus profond de son être: « L’angoisse et le désespoir avaient pénétré au cœur de mon être ; j’emportais avec moi un enfer que rien ne pouvait éteindre. » (chapitre 8)

L’amour peut-il nous sauver des dangers de la connaissance ?

Comment appréhender et maîtriser -ou au moins apprivoiser- le savoir sans souffrir de ses effets destructeurs ?

Telle est la question qui apparaît en arrière-plan du roman et bien que l’auteur ne propose pas de « troisème voie », une interprétation possible de sa morale pourrait être de voir dans l’amour, si fondamental dans les destinées des personnages, une solution possible.

Le sentiment, au sens large, pourrait se traduire par une approche scientifique plus respectueuse, humaine et éthique (« critère moraux ») qui éviterait ses effets nuisibles. En lieu et place d’une quête froide de performance et/ou de gloire personnelle.

Shelley prône plutôt le confinement utopique des ambitions humaines au sein de limites « autorisées » et achève son roman sur une note dramatique et pessimiste en forme d’avertissement.

Mais peut-être à son insu, tend elle au lecteur cette autre interprétation qui se dessine en filigrane de son intrigue et correspond mieux à l’évolution moderne de la science, qui n’a eu de cesse de repousser les limites mais tente d’intégrer à ses percées une dimension bioéthique.

Derniers commentaires