Les Carnets du sous-sol ou Notes d’un souterrain de Dostoïevski est devenu un livre un peu à part dans la bibliographie du maître russe d’abord par sa taille (court, il est parfois considéré comme une longue nouvelle) et par sa fonction de « laboratoire » condensant tous les grands thèmes de ses grandes œuvres qui suivront (« Crime et châtiment », « L’Idiot » et « les frères Karamazov »).

Les Carnets du sous-sol ou Notes d’un souterrain de Dostoïevski est devenu un livre un peu à part dans la bibliographie du maître russe d’abord par sa taille (court, il est parfois considéré comme une longue nouvelle) et par sa fonction de « laboratoire » condensant tous les grands thèmes de ses grandes œuvres qui suivront (« Crime et châtiment », « L’Idiot » et « les frères Karamazov »).

Publié en 1864, il n’est reste pas moins un livre culte pour les adeptes de l’auteur et son narrateur, aussi désespéré que fielleux une sorte d’icône des « asociaux frustrés et vengeurs », ce que Nietzsche, qui disait qu’il « était le seul qu’il lui ait appris quelque chose en psychologie », baptisa en 1887 « l’homme de ressentiment » dans sa « Généalogie de la morale ». Pour Alain Finkieraut, se remémorant sa lecture : « Ce fut une sorte de déflagration. Soudain se dévoilait à moi l’enfer de la méchanceté. Dostoïevski raconte l’histoire d’un homme qui a l’occasion d’échapper à sa propre méchanceté et qui est incapable de la saisir. »

En pleine époque romantique, cet anti-héros d’un nouveau genre préfigure aussi la nouvelle génération masculine désenchantée voire dépressive des romans du XXe siècle ou même des décadents « fin de siècle » qu’il précède de quelques décennies comme les marginaux de Huysmans. Il est aussi parfois considéré comme le premier roman existentialiste.

A l’époque de son écriture Dostoïevski était lui même « au fond du trou ». Après avoir subi l’horreur du bagne en Sibérie (emprisonné pendant 8 mois pour son combat contre l’absolutisme de Nicolas Ier et son opposition à l’institution des serfs, expérience dont il tira un récit), il connaît l’errance en Europe, fait face aux dettes (de jeu notamment), à la maladie (épilepsie) et perd sa femme et son frère en 1864, année de la publication de l’oeuvre. Une expérience qui ne fera qu’aggraver son caractère déjà sombre de nature et dont on trouve sans peine l’écho dans Les Carnets du Sous-sol.

Le lendemain de la mort de sa femme, les jours même où il travaille sur Carnets du sous sol, il écrit dans son propre carnet (note du 16/08/64) : « Aimer l’homme comme soi-même est impossible, d’après le commandement du Christ. La loi de la personnalité sur terre lie, le moi empêche… Pourtant, après l’apparition du Christ comme idéal de l’homme en chair, il est devenu clair que le développement supérieur et ultime de la personnalité doit précisément atteindre ce degré (tout à fait à la fin du développement, au point même où l’on atteint le but), où l’homme trouve, prend conscience et, de toute la force de sa nature, se convainc que l’usage supérieur qu’il peut faire de sa personnalité, de la plénitude du développement de son moi, c’est en quelque sorte anéantir ce moi, le donner entièrement à tous et à chacun sans partage et sans réserve. Et c’est le bonheur suprême. » Une sorte de déclaration d’intention qui renferme l’essence de l’oeuvre : celle d’un homme en lutte avec son ego blessé…

Si l’on parle parfois de littérature féminine -malgré la controverse que le terme peut susciter-, Dostoïevski s’inscrit incontestablement dans une littérature genrée masculine, reflétant la construction de la masculinité et la promotion d’une nouvelle forme de virilité au XIXe siècle (notamment en réaction aux « épanchement romantiques »), visant à conforter l’ordre patriarcal et le retour à des valeurs plus traditionnelles. Il donc est intéressant ici de réfléchir à l’image de la virilité, de la masculinité que nous tend ce narrateur – et l’anxiété qu’elle génère-, et de la mettre en perspective avec les modèles de virilité de l’époque au 19e siècle, dans un contexte de forte homosociabilité également caractéristique du XIXe siècle avec l’essor des cercles, des clubs, des dîners d’hommes excluant les femmes.

Son narrateur réclame à corps et à cris la reconnaissance de ses pairs (cf. l’interjection constante du « Messieurs » -qui dans le texte russe, pourrait aussi se traduire par « mes seigneurs »-,qui ponctue son monologue. Il interroge aussi les valeurs masculines de son temps, ce que c’est que d’être un homme à son époque, en opposant notamment deux modèles, celui de l’homme d’action (qu’il méprise tout en l’enviant) et colonisateur vs. L’homme qui pense, soit l’homme « de conscience » autrement dit l’intellectuel en quelque sorte, qui apparaît par contraste -au moins apparent- inactif (la pensée annihilant toute vélléité d’action comme il l’explique).

Plan de l’analyse de Carnets du sous-sol de Dostoïevski

– Homme d’action vs. Homme de pensée (conscience)

– Honneur et duel symbolique : le cycle de la vengeance, domination et humiliation

– Jeux de pouvoir et de domination

– Quête de palliatifs à l’ennui

– Haro sur l’homme scientifique/de raison et Réflexion existentialiste

– Homme civilisé vs. Homme de guerre (critique et sarcasmes)

– La folie au masculin : un « homme malade »

– Le premier anti-héros moderne ? (et abyme littéraire)

– Conclusion et Prophétie sur l’avenir de l’homme.

© Buzz littéraire

Homme d’action vs. Homme de pensée (conscience)

Pour mieux comprendre son raisonnement, il est donc intéressant de le mettre en perspective avec l’histoire de la masculinité qui s’est traditionnellement organisée autour des valeurs de la force physique, du combat vu comme un acte de « courage » cristallisées par excellence dans la figure du « noble guerrier/preux chevalier ». Et même si la brutalité masculine s’est tempérée à partir du XVIIe et XVIIIe siècle notamment avec l’émergence du modèle du courtisan et de « l’honnête » puis du « galant » homme, elle connaît un regain au XIXe siècle favorisée par les craintes d’efféminisation.

C’est dans ce contexte qu’écrit Dostoïevski, sous influence européenne, et notamment française (comme en témoignent les expressions « en français dans le texte » qui jalonnent son récit).

Son narrateur n’est pas un homme de pouvoir, c’est un sous-fifre qui souffre de sa position dont il a honte. Complexé et impuissant, il ne fait que ruminer son infortune sans jamais parvenir à agir.

Il explique sa position en se comparant aux « hommes d’action » encore désigné par l’expression Rousseauiste « d’homme de la nature et de la vérité »: « Si tous les hommes directs et les hommes d’action sont actifs, c’est précisément parce qu’ils sont obtus et bornés. (…) Car pour commencer à agir, il faut au préalable être pleinement rassuré ».

Il s’amuse à l’auto-dérision en déclarant par exemple : « Si je me crois intelligent c’est peut-être parce que, toute ma vie, je n’ai jamais rien pu entreprendre ni achever. » ou encore « Qu’est-ce qu’on y peut , si l’unique et directe mission de tout homme intelligent est de bavarder, c’est à dire de transvaser du creux dans du vide. » Et ne manque pas d’admettre que s’il « écrit tout cela », c’est « pour faire de l’épate, pour faire de l’esprit sur le dos des hommes d’action », dénotant son complexe d’infériorité.

Ce qui sépare l’homme de réflexion de celui d’action est notamment la conscience de l’un et donc l’inconscience de l’autre. Car « pour l’homme de réflexion toute cause première en amène immédiatement une autre,.. et ainsi de suite à l’infini. »

Cette introduction à « l’homme de réflexion » l’amène ainsi à discuter du rôle de la conscience qui en est l’essence.

Ainsi l’homme du souterrain, terré comme une souris « archi-consciente » et rageuse dans son trou, selon sa propre image, assez hilarante du reste, aime à se croire supérieur intellectuellement mais ne peut s’empêcher de jalouser ses collègues et anciens camarades de cours, qui forment la communauté « d’hommes forts » dont il se sent exclu.

L’homme à la conscience aiguë est même une anomalie de la nature, « sorti d’un alambic » (en référence à l’hégémonie scientifique qui se déploie alors et contre laquelle il s’élève avec force) conclut-il finalement à l’inverse de « cet homme sans façons » qui est « vrai, normal, tel que l’a voulu notre tendre mère nature (…) Et cet homme je l’envie, il m’échauffe la bile au-delà du possible. Il est bête je vous l’accorde, mais peut-être qu’un homme normal doit être bête », ajoute-t-il avec une pointe de cynisme… et peut-être aussi pour se rassurer !

On pourra ici aussi rapprocher ce complexe de l’intellectuel face à l’homme « physique » de l’angoisse de la « dégénérescence » masculine qui est alors à l’époque redoublée par les théories de Darwin (exposées dans « De l’Origine des Espèces » publié en 1859) sur le processus de sélection naturelle via la compétition sexuelle.

Or la sélection naturelle est mise à mal par les conditions de vie modernes qui mettent l’accent sur les activités intellectuelles au détriment des activités physiques et exercent un pouvoir lénifiant considéré comme « émasculant », outre le pouvoir « émollient » de la vie urbaine qui est accusée de tous les maux (source : « Histoire de la virilité, tome 2). On retrouve ici encore des traces et échos du discours de Rousseau (sur l’origine et les fondements de l’inégalité) qui écrivait entre autres saillies: « l’état de réflexion est un état contre nature » et que « l’homme qui médite est un animal dépravé » 🙂

Honneur et duel symbolique: le cycle de la vengeance, domination et humiliation

Cela ne l’empêche pas pour autant de se faire aussi bête que ses congénères qu’il tente d’égaler dans de ridicules combats de coq qu’il provoque maladroitement.

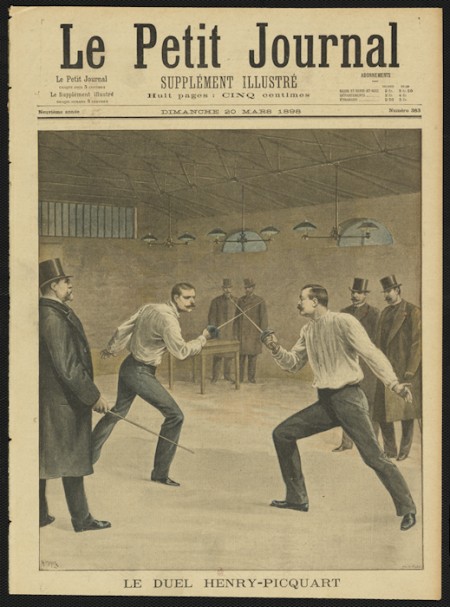

Il faut ici se rappeler que le XIXe siècle est le siècle de l’apogée du duel* –dont la fonction est de prouver sa virilité à travers sa braverie entre autres- et du « code d’honneur » (la France étant la championne de cette pratique sanglante dont le pic se situe en 1810, Vigarello).

On retrouve cette logique symbolique du duel dans les « défis » -ubuesques- qu’il se lance pour tenter de restaurer son honneur qu’il estime constamment bafoué, dans sa paranoïa maladive.

Entre vengeance et affrontements, il tente de rehausser son statut social vis à vis des autres hommes de son entourage (anciens camarades de cours, collègues de travail) incarnant les « hommes d’action », et de « sauver sa dignité » selon ses termes. C’est ainsi qu’il décide de « ne pas céder le chemin » à un officier afin de « publiquement [se] placer sur un pied d’égalité sociale avec lui. »

Son délire fantasmatique sur la figure de l’officier -incarnant historiquement l’idéal viril guerrier- est d’ailleurs assez révélateur et symptomatique de la tension autour du modèle masculin qui le hante, faite d’attraction-répulsion (il rêve ainsi, aussi pathétiquement que comiquement, que la lettre de réclamation qu’il lui compose -et qu’il ne postera pas- l’éblouisse et qu’il ne fasse alors « qu’un bond chez lui pour se jeter à son cou et lui offrir son amitié »). Le plus mémorable reste le dîner pitoyable dans lequel il s’est incrusté avec ses anciens camarades de classe (à leur grand dam) et qui se soldera par un nouveau fiasco fracassant. Ici encore, il souffre de leur mépris : « Ainsi donc il se croyait incommensurablement supérieur sous tous les rapports… » et tente de « faire mordre la poussière », ou encore de « réduire en bouillie », par joutes verbales son condisiciple trop sûr de lui et populaire à son goût.

Jeux de pouvoir et de domination. Comme tout homme qu’il soit ou non « d’action », l’homme du souterrain crève de ne pouvoir dominer et ne cesse d’évaluer ses relations en terme d’infériorité ou supériorité. Tout est toujours affaire de hiérarchie et de domination, la valeur centrale -et ancestrale » de l’affirmation virile .

Il dit par exemplaire qu’il considère ses collègues « de haut » mais en même temps qu’il lui arrive « de les placer au-dessus » de lui.

Avant d’ajouter « Mais que je les place au-dessous ou au-dessus de moi, je baissais les yeux devant presque tous ceux que je rencontrais. »

Avant le dîner avec Zverkov, il exprime encore cet obsessionel besoin :

Pour tenter de remédier à ce complexe d’infériorité qui le taraude, il s’adonne périodiquement à son corollaire : un complexe de supériorité (par la survalorisation de sa singularité « à part du troupeau »). Classique ressort psychologique.

« C’était un épouvantable tourment, une humiliation insupportable et continuelle, le tout provoqué par l’idée (…), que j’étais une mouche aux yeux de tout ce beau monde, une infecte, une obscène mouche, plus intelligente, plus cultivée, plus noble que les autres – ça, ça va de soi – mais une mouche qui cédait continuellement le pas à ces gens qui ne savent que l’humilier et l’offenser. » (réflexion lors de ses ballades perspective Nevski).

Ainsi, les thèmes de l’humiliation, du mépris, de la frustration et de la domination sont omniprésents (cf : humiliation qu’il croit subir de son camarade Zverkov par exemple ou même de son serviteur Appolon auquel il fait subir un traitement tragicomique alors même qu’il s’en croit la victime ; sa vision biaisée et paranoïaque qui voit partout la persécution en fait d’ailleurs un narrateur parfaitement non fiable, voir ci-desous « Un homme malade » et « Un anti-héros »). Ces derniers s’expriment essentiellement via le regard, vecteur indirect mais d’autant plus puissant, des relations des pouvoir. D’ailleurs en russe les mots « prezirat » et « nenavider », mépriser et haïr, qui truffent le texte, contiennent tous deux la racine « voir » et « regarder » (préface de Tzvetan Todorov).

Il vise sans cesse à affirmer, exercer son pouvoir sur l’autre (encore une fois caractéristique de l’affirmation virile) en cherchant plus faible que soi. L’homme souterrain ne parvient pas à s’imposer face aux autres hommes alors il se venge sur une femme plus faible, représentant la « femme déchue », la jeune prostituée Lisa (qui lui est aussi inférieure par son âge). « C’est de puissance que j’avais besoin ce jour là », reconnaît-il lors de sa première rencontre avec Lisa. La confiscation de la paie de son domestique en est une autre manifestation (profiter/abuser de son avantage économique pour exercer son pouvoir). Et finalement c’est sur lui-même qu’il va se venger la plupart du temps à travers son discours constant d’auto-dévalorisation et la « jouissance de sa propre déchéance » comme il la qualifie (principe que Nietzsche reprendra dans la généalogie de la morale en appliquant ce principe de vengeance « tournée vers l’intérieur » aux déshérités de la société donnant naissance à la morale chrétienne).

« Le désespoir on y trouve parfois la plus vive jouissance. »

La métaphore de la souris –le représentant- humiliée par les hommes d’action, qui courbe l’échine et part se terrer dans son trou pour remâcher sa rancœur, l’illustre avec un grand sens de l’auto-dérision aussi drôlatique que lucide : « une souris souvent offensée qui veut se venger, où la rage s’accumule, encore plus de rage que chez l’homme de la nature et de la vérité. Le dégoutant, le mesquin désir de rendre offense pour offense. »

S’il ne s’épargne pas, cela ne l’empêche pas de brocarder aussi au passage « l’homme de la nature » qui, nous dit-il « du fait de sa bêtise innée, considère son désir de vengeance comme « juste » », tandis que la souris tente pathétiquement et mesquinement de se venger « par à coup », sans conviction de son droit à le faire.

Ni l’un ni l’autre ne trouvent grâce à ses yeux.

L’homme du souterrain ne conçoit les relations qu’à travers ce cycle de domination et d’humiliations : « On m’avait bafoué, je voulais bafouer à mon tour ; on m’avait traité en chiffe molle, j’ai voulu à mon tour exercer mon empire… ». La traditionnelle conception masculine des rapports humains au fond : celle du rapport de force…

En quête de palliatifs à l’ennui…

On peut aussi rapprocher deux autres caractéristiques de sa lutte contre des moulins à vent : sa quête belliqueuse et l’ennui qu’il dit éprouver à plusieurs reprises. Héritier du romantisme qu’il maudit et moque tout en s’en reconnaissant proche, il cherche à donner du piquant et un vernis glorieux à sa vie plate et terne où il périt d’ennui.

« Pourquoi je me tourmentais ainsi ? Parce que je m’ennuyais vraiment trop à rester les bras croisés comme ça. »

« Je m’inventais des aventures, je m’inventais une vie, pour avoir vécu quand même, tant bien que mal. »

L’ennui, le mal du siècle, le spleen dont souffrait Baudelaire (tout en s’y délectant) s’avère aussi la maladie des hommes de conscience, des hommes qui pensent, victimes d’inertie : « J’étais jaloux, je sortais de mes gonds… Et tout cela par ennui, messieurs, rien que par ennui : l’inertie m’accablait. Car le fruit direct de la conscience c’est l’inertie. »

Pire encore, il peut générer l’hystérie de la violence. C’est ainsi qu’en passant devant un troquet où des ivrognes se battent lui prend une curieuse envie: « Avec un peu de veine, me disais-je, je vais me battre aussi et moi aussi, on me jettera par la fenêtre. Je n’étais pas soûl, mais que voulez-vous que j’y fasse – l’ennui qui vous ronge vous mène parfois jusqu’à ces états d’hystérie-là. »

Comme vu plus haut, le duel atteignait un pic de popularité à cette époque, nourrissant les désirs d’adrénaline et de gloire des jeunes gens qui « n’ont jamais vu de véritables actions de grandeur » comme le fait dire Stendhal à son héroïne Mathilde de La Mole (dans « Le rouge et le noir »), à défaut de carrière militaire comme par le passé (2).

Le duel, moyen de prouver sa virilité, a connu son apogée au XIXe siècle, particulièrement en France. Une influence très perceptible dans « Notes d’un souterrain ». ( Illustration: Le petit journal 20 mars 1898)

L’anti-héros de Dostoïevski fait d’ailleurs explicitement référence au duel sur lequel il fantasme comme moyen de redorer son blason et d’acquérir justement cet « héroïsme » qui lui manque tant : « Ah si cet officier avait été de ceux qui acceptent les duels ! »; « Ils ne se battent pas en duel, et nous autres, les péquins, ils considèrent en tout cas qu’il est tout à fait inconvenant de se mesurer avec nous, et puis en général, que le duel a quelque chose d’impossible, de libre-penseur, de français, sans se priver pour autant d’offenser le monde, surtout lorsqu’ils ont une taille de colosse à mettre dans la balance ». Le duel apparaît notamment comme le moyen de prouver que l’on était pas un lâche et donc « un vrai homme ». A noter que le duel ne se pratiquait qu’entre une minorité de citoyens, « supérieurs » (ce qui les rendait insensible aux offenses venues de ceux à l’égard desquels elle ressentait un éloignement instinctif, rendant impossible une égalité (dans « Histoire de la virilité »).

Il l’évoque encore à la fin du dîner avec Zverkov où il s’imagine une fois de plus humilié: « Et demain, je suis prêt à me battre en duel. Les goujats ! » ainsi que le code d’honneur (à propos de la claque).

Outre la violence, l’autre échappatoire à l’ennui est ce que le narrateur nomme « la débauche » (qui rejoint l’autre grande psychose de l’époque : la peur de la dégénérescence masculine) : « De plus l’ennui me submergeait ; une soif hystérique de contradiction, de contrastes montait en moi, et alors je me lançais dans la débauche. »

Haro sur l’homme scientifique/de raison et réflexion existentialiste

Outre l’homme d’action qu’il fustige ironiquement et l’homme de pensée qu’il incarne mais qu’il ne respecte pas davantage, l’homme de science gouverné par la raison et le « bon sens », qui croit en la toute puissance des sacro-saints « lois de la nature » est peut-être encore plus dangereux à son avis.

Le long plaidoyer « anti-raisonnable » qu’il déploie dans la première partie est prétexte à s’interroger sur la valeur humaine.

« L’homme est un animal bâtisseur (…) mais il se plaît aussi passionnément à provoquer la destruction et le chaos » fait-il remarquer.

C’est donc avant tout une créature de passion et de désirs : le cœur a bien ses raisons que la raison ignore comme l’a dit avant lui le philosophe moraliste Blase Pascal.

Sa fameuse métaphore de « la tirette de piano d’orgue » (qui fait sans doute écho aux recherches entre autres du Dr Cheyne au siècle précédent sur le système nerveux et qui assmilait les nerfs à des touches d’instrument de musique déterminant l’harmonie intérieure, image reprise par Richardson dont il était le médecin) fait mouche alors qu’il s’effraie des grands projets scientifiques voulant « réformer radicalement la nature humaine » , persuadés qu’ils peuvent le réduire à une formule mathématique et « s’arranger pour que la volonté des hommes coïncide d’elle-même , de leur libre arbitre avec leurs intérêts normaux, avec les lois de la nature, avec l’arithmétique. »

« Non mais vraiment si un beau jour on trouvait, pour de bon, la formule de tous nos vouloirs et caprices, je veux dire de ce dont ils dépendent, selon quelles lois ils prennent naissance, comment au juste ils se propagent, vers quoi ils tendent, dans tel ou tel cas, etc., etc. c’est à dire une véritable formule mathématique, mais alors dans ce cas ma foi… l’homme cesserait probablement aussitôt de penser (…). Voyons, quel plaisir y- a-t-il à vouloir conformément à une table de calcul ? Et ce n’est pas tout : l’homme qu’il était, il se transformerait sur l’heure en tirette d’orgue ou quelque chose dans ce goût-là ; car qu’est-ce qu’un homme sans désirs, sans volonté et sans vouloir, sinon l’une des tirettes d’un sommier d’orgue ? »

En d’autres termes, il dénonce et nous alerte des dangers de la tentation d’une société « parfaite » eugéniste à la « brave new world, le meilleur des mondes d’aldous huxley analyse et critique» où l’homme n’aura plus la liberté de choisir ce qu’il désire vraiment, y compris ce qui va a priori contre ses intérêts car rappelle-t-il, l’homme peut parfois souhaiter le contraire de ce qui est « bon » pour lui et cette liberté, constitutive de son essence propre, ne doit pas lui être niée.

Ce qu’il appelle dans la 1e partie : « (…) le droit de se vouloir la chose la plus bête et de ne pas être entravé par l’obligation de ne désirer que des choses intelligentes. Car cette bêtise extrême de caprice personnel est peut-être, ce que la terre peut véritablement nous offrir de plus avantageux (…) alors qu’il contredit les conclusions les plus saines de notre raison (…) parce qu’il préserve ce que nous avons de plus cher, notre personnalité et notre individualité. » Il insiste encore : « C’est justement ses désirs fantastiques, sa bêtise la plus triviale qu’il voudra conserver (…) à seule fin de se confirmer à lui-même (…) que les hommes sont encore des hommes et non pas de touches de piano dont daignent jouer les lois de la nature. »

Ainsi à travers cette longue élucubration, son discours prend un tour philosophique autour des notion de liberté et de libre arbitre (thèmes fétiche récurrents de son œuvre à venir).

Avant de conclure avec cynisme : « Deux et deux feront quatre que je le veuille ou non. Est-ce cela le libre arbitre ? »

Sa réflexion est particulièrement avant-gardiste à l’heure où l’on s’interroge, s’inquiète tout autant que l’on se passionne pour l’intelligence artificielle. Il précède ainsi les auteurs de dystopies du XXe siècle qui exploreront les problématiques de l’homme et du robot humanoïde (voir article De la domination des machines : Regard sur la science-fiction de P.K. Dick à Franck Herbert jusqu’à nos jours…) ou celle du contrôle des naissances et du clonage.

Il s’en prend aussi aux lois de la nature qui voudraient que nos actions ne soient pas le fruit de notre volonté mais uniquement le résultat de ces dites lois, et soulève ainsi le problème philosophique du déterminisme vs le libre arbitre encore une fois. Il veut « envoyer promener le bon sens » une bonne fois pour toutes et tous les logarithmes. Il prône « un vouloir indépendant » avant tout et non un « vouloir » téléguidé par un supposé avantage « bon pour lui ».« L’homme a toujours et partout voulu agir à sa guise et non comme le lui prêchaient sa raison et son intérêt ; car on peut vouloir contre son intérêt, on en a même positivement le devoir. »

In fine, c’est aussi la notion de bonheur qu’il questionne : qu’est-ce qui rend heureux l’homme au fond ? Il soumet son hypothèse, déjà émise avant lui: « L’homme pareil à un joueur d’échec ne s’intéresse-t-il qu’à la poursuite du but et non au but lui-même. (…) peut-être que le seul but vers lequel tend l’humanité sur cette terre réside-t-il dans la permanence de cette poursuite. (…) car il sent qu’après l’avoir trouvé il n’aura plus rien à chercher.

Une idée communément répandue que Diderot réfutait d’ailleurs déjà dans son conte « Madame de la Carlière » (1772) en objectant à Helvétius qui va dans ce sens :« Poursuivez le bonheur, ne l’atteignez jamais ; c’est sous peine de retomber dans l’ennui en l’éprouvant for inférieur à votre attente. »

Homme civilisé vs Homme de guerre (critique et sarcasmes)

Dans la lignée il attaque aussi les défenseurs de la « civilisation », grand sésame derrière lequel s’abritaitent les colons européens et américains en particulier pour envahir les pays qu’ils jugeaient « inférieurs » et « barbares », pour « leur bien » et leur apporter les « bienfaits de leurs lumières ».

Discours dont n’est absolument pas dupe l’homme du souterrain qui se gausse en rappelant la colonisation du continent américain et les massacres amérindiens ou encore les conquêtes violentes napoléoniennes : (…) l’homme est tellement passionné de système et de déductions abstraites, qu’il est prêt à déformer sciemment la vérité, à se boucher les yeux et les oreilles, pourvu seulement qu’il justifie sa logique. Mais regardez autour de vous ! Il coule des fleuves de sang… Regardez les Napoléons. Regardez l’Amérique du Nord… »

L’historien britannique Henry Thomas Buckle, alors populaire auprès des radicaux russes, soutenait notamment que les lois de l’histoire pouvaient être remaniées selon celles des sciences naturelles. Dostoïevski s’attaque notamment à son credo selon lequel « la civilisation adoucit l’homme et par conséquent le rend moins sanguinaire et moins apte à la guerre. »

Affirmation théorique absolument contredite par la réalité pratique, ce que ce dernier ne manque pas de souligner avec piquant. Son ironie corrosive touche alors en plein dans le mille lorsqu’il persifle (phrase à graver!) : « Vous êtes vous aperçus que les sanguinaires les plus raffinés furent presque toujours des messieurs extrêmement civilisés (…) ? »

Il livre aussi son constat et analyse de la violence de son époque (milieu du XIXe donc) : « si la civilisation n’a pas rendu l’homme plus sanguinaire, elle a rendu sa soif de sang plus maligne et plus abjecte qu’autrefois. » Une réflexion qui résonne aussi d’un écho prophétique également au regard des génocides à venir…

La folie au masculin: « Un homme malade »

Dés les premières lignes de son récit, le héros se présente de lui-même comme « un homme malade ».

Oh, il ne dit pas clairement « maladie mentale » ou « psychiatrique » (le terme venait d’ailleurs d’apparaître au début du XIXe siècle tandis que les « maladies des nerfs » et la dite « dégénérescence masculine » -conséquence de la dite « efféminisation »- préoccupaient beaucoup les médecins victoriens notamment, plus d’un siècle après que le Dr George Cheyne ait publié son traité sur les troubles mentaux -« The English Malady »-).

Ici, il invoque une vague « maladie du foie ». Le narrateur admet toutefois « qu’il ne comprend rien de rien à sa maladie ». A la lecture de ses confidences, passant d’un extrême à l’autre, de la rage à l’auto-apitoiement, le lecteur se demande d’ailleurs bien souvent à quel « dingue » il a à faire… Cette personnalité « désordonnée » et hautement troublée constitue d’ailleurs l’un des attraits du personnage et participe à son potentiel de fascination (comment le seront par la suite des personnages à la Dr Jekyll and Mr Hyde -1886- par exemple).

Il exprime son mal-être intérieur et conflit psychique par de nombreuses descriptions physiques telles que « Je voulais étouffer, par des sensations extérieures ce qui bouillonnait sans cesse en moi » (à propos de son usage de la lecture) ou encore « je les sentais grouiller en moi ces éléments opposés. »

A cela s’ajoute sa paranoïa aiguë particulièrement dans la 2e partie (« A propos de neige fondue ») : « C’était toujours moi qui baissais les yeux le premier. cela me faisait mal, cela me rendait fou. J’avais aussi une peur maladive du ridicule… » ou encore « pourquoi personne, sauf moi, ne croit-il jamais qu’on le regarde avec répulsion ?« .

C’est un homme dérangé et dérangeant dont la vie de reclus a certainement exacerbé cette disposition naturelle cultivée par les hypersensibles. Excès de sensibilité -ou « sensiblerie »- masculine particulièrement controversée donc à l’époque et qui le place ainsi dans les marges du modèle viril officiel.

Car le narrateur se distingue aussi par son tempérament passionnel voire volcanique et sa sensibilité à fleur de peau, également interprétée comme une parodie des romantiques à qui il envoie diverses piques au passage tout en semblant les envier malgré tout.

Le personnage ne cesse en effet de se reprocher « son romantisme » se manifestant physiquement par le rouge lui montant continuellement aux joues (« j’étais cramoisi »), ou les larmes qui menacent à tout instant d’affleurer (« j’étais au bord des larmes ») tranchant singulièrement avec l’état de fureur dans lequel il se trouvait peu de temps avant. Ces manifestations nerveuses étaient considérées comme des signe d’effémination, ce que l’auteur nomme d’ailleurs au chapitre 8 ses « énervements de femellité » qu’il déplore ou encore « sa sentimentalité à l’égard de Lisa », témoignant du conflit qui fait alors rage entre valeurs féminines et masculines (débuté .

On retrouve aussi en germe l’anxiété qui rongera Raskolnikov dans « Crime et Châtiment », à travers diverses descriptions de son état psychologique au gré des contrariétés qui l’enflamment : « J’en restai même deux ou trois nuits sans pouvoir fermer l’oeil, d’ailleurs en général je dormais fort peu ; la fièvre me tenait, mon cœur défaillait, se brouillait ou bien bondissait dans ma poitrine, bondissait, bondissait !… »

Au fil des pages, il se diagnostique encore comme un homme souffrant d' »excès de conscience ».

A chaque instant la folie n’est jamais bien loin : « mon irritabilité maladive, continuelle, faisait de mes passions de quatre sous des passions violentes, brûlantes. Elles me venaient par accès hystériques, avec larmes et convulsions » .

Le terme « hystérique« , particulièrement signifiant, est d’ailleurs répété plusieurs fois.

Il nous ramène à la condition des femmes qui lorsqu’elles tentaient d’exprimer elles-aussi leur mal-être et leurs réclamations dans la société patriarcale étouffante et oppressante se faisaient immédiatement cataloguée comme telle. Il est donc intéressant de voir ici un homme s’appliquer le qualificatif (reste à savoir si la connotation est aussi présente dans le texte original russe).

La folie masculine et féminine a historiquement été appréhendée de façon différente. La première étant souvent considérée comme une marque de génie, d’extra lucidité (cf. sa réflexion sur la conscience) alors que la seconde, n’était qu’un signe de décrépitude servant à les discréditer. Le personnage du sous-sol s’inscrit dans cette dichotomie. On pense aussi à la nouvelle « Journal d’un fou » de Gogol (1835), autre fonctionnaire gratte papier insignifiant et humilié qui s’invente une vie de monarque avant de finir à l’asile…

La misogynie est d’ailleurs perceptible tout du long, dans ce point de vue masculino-centré et trouve son apogée dans l’unique figure féminine du roman : celle de Lisa, la jeune prostituée sur laquelle le personnage va pouvoir se venger, profitant de sa faiblesse sociale, économique et de son âge.

Elle incarne la femme déchue sur laquelle le personnage va déverser son discours dégoulinant de paternalisme et lui faire la leçon de morale, ce qui lui permet de se revaloriser au passage.

Dans ce nouveau rapport de force et humiliation, il exprime quelques unes des idées courantes de l’époque (l’évaluation d’une femme à sa stricte plastique, ce qui n’a pas beaucoup changé finalement!, qui rappelle aussi des propos de Flaubert dans sa correspondance par exemple) : « Pour l’instant tu es jeune, jolie, fraîche- et c’est à ça qu’on t’évalue. Mais au bout d’1 an de cette vie, tu ne seras plus la même, tu te seras fanée. »

Le premier anti-héros moderne ?

Le terme d’anti-héros tend à devenir désormais un peu galvaudé tant le personnage a envahi les fictions modernes aussi bien dans les livres qu’à l’écran. Mais au milieu du XIXe siècle, il restait encore relativement innovant, même si l’on trouve des précurseurs de cette figure dés l’antiquité bien sûr !

Ici Dostoïevski a probablement poussé plus loin encore que tout ce qui avait été fait jusqu’alors la psychologie de cette figure entre le « méchant » et « l’attachant », qui lui donne cette intéressante voir fascinante complexité et profondeur psychologiques. Ici le narrateur s’avère assez souvent détestable MAIS à la différence d’un personnage complètement négatif, il en est conscient et le déplore, l’assimilant à sa « maladie ».

Sous le vernis rageur et aigri, il laisse aussi transparaître régulièrement sa fragilité, ses doutes et son humanité. C’est le « raté » isolé, ostracisé presque, qui se présente d’ailleurs comme tel, et qui se débat pour tenter d’exister et de gagner un peu d’estime dans une société qui le méprise parce qu’il ne correspond pas à l’idéal viril de « l’homme d’action » : « Une autre chose me tourmentait: (…) que personne ne me ressemblait et que je ne ressemblais à personne. C’est que moi je suis seul, mais eux, ils sont tous », me disais-je en me perdant en conjectures.

Il se trouve aussi régulièrement déchiré dans ses contradictions (assez hilarantes du reste) : « Tantôt je ne veux pas leur adresser la parole, tantôt j’en arrive à un tel point que non content de leur parler, me voila en train de rechercher leur amitié ». C’est ce qu’on appellerait peut-être aujourd’hui un « geek » qui rêve en secret d’être capitaine de l’équipe de foot musclé et respecté !

Frustré, irascible, asocial et donc méchant : telles sont les « qualités » de notre homme qui il faut bien le reconnaître sont assez réjouissantes. Il déclare par exemple en toute décontraction avec une ironie mordante : « moi par exemple, je méprisais du fond du cœur mon travail au bureau, et si je ne crachais pas dessus, c’est uniquement par nécessité (…). » ; « Bien entendu, je détestais tous mes collègues de bureau, du premier jusqu’au dernier… »; « Bien entendu je ne supportais pas longtemps mes relations amicales avec mes collègues, je ne tardais pas à leur cracher dessus… », se délectant tout autant qu’il en souffre de ces « déversements de bile ».

C’est particulièrement la fin du roman qui met l’accent, dans une sorte d’abyme littéraire, sur cette condition d’anti-héros revendiquée par le personnage lui-même. Il nous livre au passage une sorte de définition et une analyse de ce trope encore peu fréquent: « Faire une longue nouvelle sur la façon dont j’ai raté ma vie dans mon coin, à force de perversion morale, d’isolation, de déshabitude du vivant, à force d’accumuler, dans mon souterrain, la vanité et la rage – cela serait sans intérêt, je vous l’assure ; pour un roman il faut un héros, or ici j’ai rassemblé exprès tous les traits de l’anti-héros et cela produira une impression tout ce qu’il y a de déplaisante (…).

Le « héros » correspond traditionnellement au modèle viril explicité plus haut : un homme fort, d’action, de combat. L’idéal de l’épique en somme. Le personnage du souterrain constitue un contre-modèle et il se protège en quelque sorte des éventuelles critiques dont il pourrait faire l’objet en les anticipant et en dénigrant son propre archétype fictionnel.

Les Carnets du sous-sol est finalement la confession d’un anti-héros qui se rêve héros c’est à dire dominant et puissant. Il confie ainsi qu’il se réfugie dans ses songeries, dans « le beau et le sublime » où il « devient subitement un héros ». Il se rassure aussi en estimant que: « pataugeant dans la boue, je me consolais en me disant qu’à d’autres moments, j’étais un héros (…). En somme: un homme ordinaire a honte de se salir, mais le héros est trop au-dessus de tout pour se salir tout à fait, donc je peux toucher à la boue. »

La « boue » dont la honte fait partie et que l’on tient désormais comme un puissant matériau littéraire (cf : le très bon « Livre des hontes » de Jean-Pierre Martin) est aux fondations de son œuvre mais elle n’était alors pas jugée digne de la littérature, pas assez « noble » probablement. « (…) la honte ne m’a pas quitté pendant que je rédigeais cette nouvelle: c’est donc que ce n’est plus de la littérature, mais une peine, un châtiment. » Dostoïevski a ouvert ici une voie et s’est aventuré sur un territoire encore peu exploité, exploré, celui des arcanes sombres de l’âme et de la nature humaine ordinaire, de la complexité psychologique loin des figures manichéennes. Un homme qui n’a pas peur de dévoiler ses tares et de dire qu’il souffre aussi : « C’est que l’homme est quelquefois terriblement attaché à sa souffrance »

En marge des romantiques, même si pas non plus « anti-romantique » on l’a vu, il réalise aussi qu’il est « incapable d’aimer », révélant aussi en filigrane sa peur du « sentiment » (encore -et d’ailleurs toujours- controversé et dévalorisé dans la société patriarcale) et des femmes, vus comme une nouvelle menace à son désir de domination. Ainsi Lisa qui vient lui rendre visite le déstabilise et le renvoie à son rôle d’anti-héros : « les rôles étaient renversés, à présent, c’était elle, l’héroïne, et moi j’étais une créature aussi humiliée, aussi bafouée qu’elle l’avait été. »

Il ne conçoit l’amour, comme toutes ses autres relations, que comme un rapport de force, en phase avec les valeurs masculines: « C’est que je ne peux pas vivre sans exercer ma puissance et ma tyrannie sur quelqu’un ».

La fin du roman est particulièrement marquante alors que le lecteur cherche à découvrir les clés ultimes de ce singulier monologue. Dosto les livre partiellement (à chacun de les interpréter toutefois!).

La voix du souterrain se fait alors encore un peu plus prophétique sur l’avenir de la vie humaine qu’il juge déjà déshumanisée à cette époque de consumérisme de masse et capitalisme émergents (que dirait-il alors d’aujourd’hui avec Internet et les jeux vidéo !)

« (…) nous nous sommes tous déshabitués de vivre, (…) nous sommes tous devenus boiteux.(…) Nous nous en sommes à tel point déshabitués, que parfois, nous ressentons une sorte de répulsion devant la « vie vivante » (…). C’est que nous en sommes arrivés au point que c’est tout juste si nous ne considérons pas la vie vivante comme un labeur. »

Il interroge la dimension « calibrée » des vies, où nous fonctionnons quasiment en automatique dans nos routines quotidiennes, ce qui nous tient d’une certaine façon et nous empêche de sombrer dans des abymes de désespoir, en nous tenant occupés et l’esprit pas trop libre de penser et de se perdre en conjectures et idées noires (rejoignant sa précédente démonstration sur la volonté scientifique de réduire l’humain à une technologie de plus, cf. sa métaphore de la tirette d’orgue)

« Essayez voir, par exemple, essayez donc de nous donner un peu plus d’indépendance, déliez les mains à n’importe lequel d’entre nous, agrandissez le cercle de nos activités , assouplissez votre tutelle, et nous… mais je vous l’assure : nous vous la redemanderons aussitôt, votre tutelle. »

L’homme se veut libre et indépendant, mais la vraie liberté l’effraierait et serait probablement impossible à endurer. Cette conclusion pourrait ainsi être interprétée comme un appel à plus d’humilité face aux ambitions démesurées des scientifiques-démiurges qui pensent pouvoir contrôler par leur savoir et leurs livres et qui vivant dans leurs tours d’ivoire de laboratoires en oublient la vie elle-même.

L’auteur illustre le désarroi de l’époque alors que les convictions religieuses s’effondrent (Darwin ayant publié en 1859, « De l’origine des espèces » comme indiqué plus haut) et que l’homme doit bien admettre qu’il n’est ni le centre du monde ni une créature céleste supérieure…

« Nous en sommes au point d’être las d’être des hommes (…) : nous en avons honte, nous le considérons comme un déshonneur et aspirons à nous confondre au sein d’une « humanité » abstraite qui n’a jamais existé. »

Ici il exprime la volonté de l’homme de se réinventer alors que tous les mythes dont il s’était entouré et auquel il s’accrochait s’écroulent.

« Nous sommes des êtres morts nés ; d’ailleurs, cela fait longtemps que nous ne naissons plus de parents vivants, ce qui, dans le fond, nous satisfait chaque jour davantage. (…) Bientôt, nous aurons inventé le moyen de naître d’une idée. » Cela pourrait presque être le pitch d’un roman de science fiction ! La science et les livres deviennent une nouvelle planche de salut… tout aussi illusoire cependant : « C’est que nous ne savons même plus où le vivant est demeuré vivant, ce qu’il est, comment il s’appelle. Laissez-nous seuls, sans livres, et aussitôt nous nous embrouillerons, nous nous perdrons : nous ne saurons plus à quoi nous raccrocher, à quoi nous tenir (…).

Il renvoie ainsi l’homme trop vaniteux à sa juste place : celle d’une créature qui ne peut avancer sans béquilles et sans bornes au risque de sombrer dans la folie du désespoir… [Alexandra Galakof]

© Buzz littéraire – Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur.

———

*Extrait de l’excellente « Histoire de la virilité » (dirigée par Georges Vigarello), tome 2 « Le triomphe de la viriité au XIXe siècle »

1/Sur l’obsession masculine de l’honneur:

De tout temps, l’honneur est apparu comme la vertu cardinale, l’essence même de la virilité, qui s’exprime au plus haut degré dans la pratique soutenue du duel, le rituel du combat singulier, symbole d’une morale en action. Parmi les qualités que réclame le duel figurent le courage face au danger et surtout le sang-froid et la maîtrise de soi. C’est une épreuve de vérité qui révèle « l’homme véritable ». Malgré tout l’honneur est contraire à la morale chrétienne, réaffirmée avec force par l’Eglise catholique comme par les Églises protestantes. La révolution française jettera aussi l’opprobre sur cette pratique caractéristique d’une aristocratie dévoyée et cherchera, sans succès, à le remplacer par un honneur citoyen. Dans ses carnets Proudhon notait ainsi: « Le soupçon de poltronnerie est mortel en France, et il est reconnu que ce soupçon ne se détruit que par le duel, si ridicule qu’il soit. » Refuser un duel c’est s’exposer au soupçon de lâcheté qui traduit un défaut de capacité virile. Ne plus être un homme c’est encourir la mort sociale par la perte d’un capital symbolique.

2/Sur l’ennui et le duel:

Les débordements violents semblent aussi relever d’un sentiment auquel médecins et commentateurs accordent une grande importance pendant la première moitié du XIXe siècle et qu’ils relient à la condition juvénile: celui de l’ennui, souvent corrélé à la tentation du suicide. Le duel s’appuie alors sur la croyance que « s’exposer au danger élève l’âme et la sauve de l’ennui »? comme le fait dire Stendhal à Mathilde de la Mole qui juge inspide les lettres des jeunes gens qui n’ont jamais vu de « véritables actions de grandeur », une remarque qui témoigne de l’importance de ce thème dans la littérature.

Au-delà de l’aura romantique qui entoure la mort en duel, le recours au combat singulier, symptôme de l’ennui masculin, souligne le vide et l’absence de perspectives d’une génération qui fut la première à se considérer comme « perdue ».

2 Commentaires

Excellet article sur le roman de Dostoïevski

Je voudrais savoir qui l a écrit

Merci beaucoup, car un tel nuveau d analyse devient rarissime…et donc précieux

Bonjour

Dans les ouvrages de DOSTOIEVSKI, je désire savoir s’il y a un de ses livres qui parle plus de « ses pensées sociales et politiques » et de la réalité sociale et politique ?

Merci à vous tous, bien cordialement. Jiël