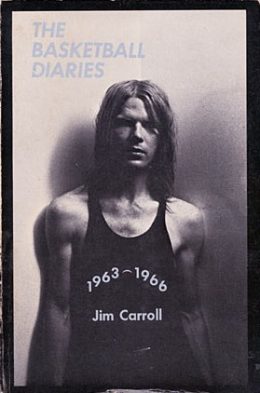

Basketball Diaries est le journal de l’adolescence « sauvage » de Jim Carroll, devenu livre culte de la scène New-Yorkaise underground des années 70 et adapté sur grand écran en 1995 avec dans le rôle titre un jeune Leonardo DiCaprio écorché vif dont la performance a largement été saluée. A la fin des années 90 alors que se multipliaient les « school shootings » (Heath High School en 1997 et Columbine en 1999), l’auteur a été pris dans une effroyable polémique le rendant responsable, au motif qu’un des auteurs de ces tueries aurait cité son adaptation ciné comme une de ses inspirations. Héritier de la Beat generation, en particulier Ginsberg, ce fils d’une famille catholique irlandaise, décédé en 2009 à 60 ans, navigua entre la scène pop art (la factory d’Andy Warhol) et rock (the Velvet Ground), avant de fonder le Jim Carroll Band en 1978 en Californie). Dans les années 70, il fait partie des jeunes talents prometteurs aux côtés de ses acolythes, Patti Smith (avec qui il co-écrit les poèmes en prose de « The Book of Nods ») et Sam Shepard. Se définissant avant tout comme un poète (il est notamment l’auteur de 6 recueils de poèmes notamment Fear od dreaming). Parmi ses inspirations il cite Franck O’Hara, Kerouac ou encore T.Berrigan. Il compte aussi une collaboration avec l’auteur du Festin nu Burroughs.

Basketball Diaries est le journal de l’adolescence « sauvage » de Jim Carroll, devenu livre culte de la scène New-Yorkaise underground des années 70 et adapté sur grand écran en 1995 avec dans le rôle titre un jeune Leonardo DiCaprio écorché vif dont la performance a largement été saluée. A la fin des années 90 alors que se multipliaient les « school shootings » (Heath High School en 1997 et Columbine en 1999), l’auteur a été pris dans une effroyable polémique le rendant responsable, au motif qu’un des auteurs de ces tueries aurait cité son adaptation ciné comme une de ses inspirations. Héritier de la Beat generation, en particulier Ginsberg, ce fils d’une famille catholique irlandaise, décédé en 2009 à 60 ans, navigua entre la scène pop art (la factory d’Andy Warhol) et rock (the Velvet Ground), avant de fonder le Jim Carroll Band en 1978 en Californie). Dans les années 70, il fait partie des jeunes talents prometteurs aux côtés de ses acolythes, Patti Smith (avec qui il co-écrit les poèmes en prose de « The Book of Nods ») et Sam Shepard. Se définissant avant tout comme un poète (il est notamment l’auteur de 6 recueils de poèmes notamment Fear od dreaming). Parmi ses inspirations il cite Franck O’Hara, Kerouac ou encore T.Berrigan. Il compte aussi une collaboration avec l’auteur du Festin nu Burroughs.

Son œuvre emblématique reste son journal des années 60 rédigé entre l’âge de 13 et 16 ans, qu’il retravailla par la suite pour publication en 1978. Le critique littéraire Jamie James le décrit comme le « récit détaillé d’une saison en enfer » (on verra dans cette critique que pourtant le narrateur ne se voit pas forcément -la plupart du temps- « vivre un enfer » pardoxalement) ainsi que la découverte « d’une sensibilité artistique en formation sur le vif et non en rétrospect. » C’est un « portrait de l’artiste en jeune-homme ».

Le livre est en effet souvent résumé comme un « récit d’initiation », version trash. En effet le jeune Jim, bien qu’issu d’une famille catholique plutôt stricte, fera notamment le dur « apprentissage » de la drogue et de « l’école de la rue » et ses gangs. A noter qu’en 1971 paraissait le fameux livre « L’herbe bleue » (en VO « Go ask Alice ») présenté également comme l’authentique journal d’une jeune droguée repentie, s’étant révélé par la suite être l’œuvre de son éditrice mormone (Béatrice Sparks) à visée moraliste, mais qui n’en a pas moins connu un immense succès.

Basketball Diaries est organisé en 10 parties par saison au coeur des turbulentes années 60, de la naissance de la contre-culture américaine et du mouvement afro-américain pour les droits civils, de l’automne 1963 au printemps et été 66. A partir de l’automne 64, une césure et un basculement s’opèrent dans le livre, comme le faisait remarquer Carroll dans une interview, avec son entrée dans un lycée huppé « ultra riche et sélecte », près de Central Park suite à l’obtention d’une bourse en tant qu’athlète dont il doit apprendre « l’étiquette ».

Sa vie tourne donc autour du basketball dont il est une star montante (un peu), les virées avec ses potes (beaucoup) et ses séances de défonce (passionnément).

Dans une langue orale à la verve haute en couleur, le journal enchaîne les récits de ses « 400 coups » souvent trash, pimenté de ses réflexions d’ado un peu fanfaron, insouciant et intrépide. Dans ses pages, il saisit ses journées de « traîne », de « déconne », de « séchage » de cours, et de « glande » dans les rues du Lower East Side à Manhattan jusque dans le Bronx en passant par Harlem, en compagnie de sa bande de potes tout aussi galériens, « les petits durs du lower east side » selon son expression (qui rappelle l’univers de Ravalec en VF!). Il croque au passage, avec truculence, la faune de ses quartiers comme « les mères de famille juives du Bronx avec des coiffures à étages blond décoloré. »

Accroché aux pare-chocs des bus (oui, comme dans Retour vers le futur :-)), ils sillonnent les rues en quête de coups fumeux, qu’il s’agisse de narguer les touristes en exhibant leur anatomie, plonger dans la Harlem river où se déversent les eaux usées des égouts, soit le « contenu d’un demi-million de toilettes » , se moquer « des péquenots irlandais à peine débarqués du bateau » (clin d’oeil historique à l’immigration) ou encore, faire une « java monstre » ou « boire de la bière et écouter dylan ». L’alcool est bien sûr omniprésent pour se prendre des cuites, mais aussi fumer de l’herbe, sniffer de la colle ou se « shooter » au sirop pour la toux à la codéine, ou au flacon de Carbona (détergent industriel), au LSD remplacés plus tard par des drogues plus dures, notamment l’héroïne, après qu’il ait « perdu la virginité de ses veines ». pipe à eau

Lorsqu’il relate comment un soir ils « font une descente sur l’armoire à alcool » des parents absents et l’un s’ouvre la tête sur le rebord de la baignoire en « gerbant », on pense à l’ambiance de Moins que zéro d’Ellis. A quelques décennies d’écart, ces anti-héros partagent la même dépendance à la « poussière d’ange ». Et si on ne saurait le livre à cette dimension, elle n’en reste pas moins essentielle et participe à la fascination que le journal a suscité.

Le narrateur n’a qu’une obsession : « se défoncer », « s’allumer les neurones », « pouvoir piquer du nez tranquille », ou encore « descendre le sirop qui allait nous permetttre de nous élever au-dessus des petites mesquineries de la puberté, notre lot quotidien », plonger dans une « torpeur « … La drogue semble être un jeu pour lui, ou du moins un passe-temps comme un autre. Il livre ainsi des descriptions émerveillée, onirique et assez poétique de ces hallucinations et de l’altération de ses sensations tant physiques que mentales:

« j’ai fini par oublier que j’avais un corps, je l’ai abandonné derrière moi comme une chrysalide qui a cessé de servir, comme si j’avais été un pur esprit se déplaçant à la vitesse de la lumière, absorbant la rosée, invisible. »

« J’ai eu une hallucination totale. C’était à Central Park, près du lac, et j’ai vu un saule pleureur se transformer en coq géant et s’envoler. Plus d’arbre. Il avait l’air de glisser dans le ciel sans effort, comme dans une grande basse-cour bleue. »

« Une grosse vague de chaleur dans tout le corps, et toutes mes petites douleurs envolées. Il n’y a rien de mieux que le premier flash, c’est comme dix orgasmes. »

« on a parlé au ralenti des rêves visuels instantanés qui nous traversaient la tête, rapides et clairs comme des films. »

« On a pris ce trip d’acide… On se sent bien, lumineux… »

« c’est un tel plaisir de nouer le garrot au-dessus de la veine, et taper en plein dedans, et voir le sang envahir la seringue, s’épanouir comme une certaine sorte de lis du désert… ouais je me shoote des lis du désert. »

« mes doigts ne sont plus que des plumes légères qui tombent et s’estompent »

Prise de drogue qui rime aussi avec violence comme l’un de ses amis Bobby Blake, « cleptomane, complètement accro aux amphés » qui après s’être « bourré la gueule après son shoot de speed » (anbiance…), a l’idée lumineuse de faire un casse en balançant une vieille porte de frigo dans une devanture. Ce genre de scènes aussi déjantées que surréalistes peuple ses mémoires au point où le mot « normalité » ne veut plus dire grand-chose dans la jungle new-yorkaise où il évolue et fait son apprentissage. La violence est d’ailleurs si omniprésente que le règlement de l’école stipule que les élèves ne doivent pas sortir car il y a eu trop de « types battus et dépouillés ».

Pensant au début qu’il n’y avait pas « d’accoutumances à la fumette », il ne se méfie pas jusqu’à ce qu’il réalise, avec stupeur, dans le dernier tiers du livre qu’il est devenu salement accroc…

« je vais bientôt avoir 15 ans et la dépendance « Pepsi-Cola » à l’héro que j’ai contractée cet été resserre son étau atour de moi de plus en plus. »

Toutefois, il ne semble pas avoir plus de remords ou de regrets que cela.

Il ne ménage pas la description de la réalité physique de la déchéance : bras endoloris criblés de croûtes de sang, le nez qui coule, les « muscles lourds et raides », la « gerbe », les crises d’éternuement, l’alternance de froid-chaud, frisson glacial, et le déséquilibre – « quand je marche ça se met à trembler à l’intérieur de mon crâne comme si tout s’était effondré. » -, etc.) mais jamais sur un ton larmoyant, toujours avec une espèce d’énergie fataliste assez déroutante comme lorsqu’il rit tout en crachant du sang…

Jim Carrolls décrit ainsi les ravages de la dépendance et comment il y fait face:

« pas moyen d’aller à l’école quand on est accro »

« Et quand la méthadone est enfin passée dans le sang et diffuse cette chaleur salutaire dans mon corps et que je suis de nouveau moi-même, il n’y a pas de quoi piquer du nez, même une seconde, la défonce c’est du passé… Mon corps a simplement repris son fonctionnement normal comme tous les autres corps que je vois en retournant vers Manhattan Nord sauf qu’eux ils n’ont pas besoin d’allonger la monnaie pour se sentir comme ça. »

« je peux supporter d’avoir mal partout sans problèmes, mais c’est mon esprit qui n’arrive pas à être plus fort que le manque. »

Il analyse (même si le journal reste surtout factuel, sans recul) sa condition et celle de ses pairs avec lucidité tout en livrant un regard sur l’expérience de la drogue : « Est-ce que tu as remarqué qu’au bout d’un moment les junkies ressemblent à des fœtus ? C’est bien de ça dont il s’agit mon pote, retourner vers la matrice. »

Il évoque aussi sans détour le quotidien très pratique d’un junkie où la drogue devient un mode de vie à part entière, une raison d’être, où l’on devient prêt à tout pour satisfaire le manque :

« Quand on a de la poudre on se l’injecte quelle que soit la façon dont il faille s’y prendre »

« On voit une cuillère, et on pense qu’à faire chauffer le mélange dedans »

« j’en suis arrivé au stade terminal de la défonce, accro et rien d’autre à faire que passer son temps courir après la poudre. »

« On sait qu’on est un vrai junkie quand on se réveille le matin et qu’on se dit (…) : Aujourd’hui je vais me trouver un shoot ou me retrouver dans une cellule de la prison de Tombs, l’un ou l’autre, et je les emmerde. »

Une vie au jour le jour, sans se préoccuper du lendemain:« pour l’instant vue de notre planète demain ça paraît loin. »

Prostitution et prédateurs urbains

La drogue, on le sait, est une « passion » qui coûte cher, et le conduit à devoir se prostituer. A vrai dire les abus sexuels semblent faire partie de son quotidien, sans qu’il ne s’en offusque plus que cela (ce qui ne signifie pas que cela lui plaît bien loin de là). Disons qu’à l’époque, la loi était sans doute plus « lâche » à ce niveau là. Dés la 1e page de son journal, il raconte comment son entraîneur Lefty le touche à l’entrejambe, il le désigne par la suite comme un « peloteur de couilles » et échappera de justesse à un assaut plus poussé lors de l’essayage de son uniforme.

En dehors de cela, à chaque coin de rue, il doit jouer des coudes pour échapper aux griffes des pédophiles prédateurs de jeunes garçons. Les toilettes de la gare Grand Central sont le repaire de prédilection de ces satyres en costume croisé où il rapporte leur harcèlement dont il ne s’émeut encore une fois pas plus que ça (« des homos de tous les genres, affamés de chair fraîche, prêts à fondre sur leur proie comme des faucons. » ; « je commençais à croire que j’étais le seul ici à être venu pour satisfaire un besoin naturel » ou encore cynique les décrivant « jouer un air de flûte assez familier avec mon instrument »). Se faire « lever » par des pédophiles souvent hommes d’affaire friqués semble être un fait banal ordinaire pour lui. Toutefois à mesure qu’il prend de l’âge, il sature et avoue son dégoût, surtout après avoir été confronté à leurs fantasmes SM glauques aussi hilarants qu’effrayants.

Coureur de jupons débridé

Cela n’affecte en aucun sa sexualité débordante qui est d’ailleurs extrêmement libérée et précoce, années « peace and love » oblige sans doute… Loin des premiers émois timides de l’adolescence, il affiche une libido suractive stupéfiante et enchaîne les partenaires souvent coups d’un soir.

A aucun moment, il n’exprime de sentiment amoureux pour l’une d’elle : à ces yeux les filles sont de purs objets sexuels interchangeables, bons à être chassés et consommés (et éventuellement à faire le ménage du «parquet humide de bière renversée, et couvert de bouteilles, de canettes, de mégots, etc (…) de sperme… » de leur QG). Ses seuls critères d’évaluation reposent sur leurs attributs mammaires (ce qu’il nomme galamment leur « paire de pare-chocs ») et fessiers qu’il décrit avec force détails. La scène la plus marquante à ce niveau là étant probablement l’orgie avec les blondes jumelles Winkie et Blinkie et leur « short en jean super moulant » et « minuscule soutien-gorge tigré ». Il livre ainsi des descriptions crue et trash de ses ébats qui tiennent plus du ramonage et de l’astiquage quand cela ne tourne pas au carrément glauque comme lorsqu’il évoque une néo-tournante avec deux filles sur la plage…

Un peu plus poétique, son expérience de masturbation cosmique sur le toit qu’il dépeint comme

« C’est juste une histoire entre moi, à poil, et le souffle des étoiles. Et c’est beau. »

« Laissons tomber ces conneries, je n’ai rien trouvé à écrire aujourd’hui, pas de défonce, pas de cul, pas de pédé qui m’ait suivi dans la rue, je suppose que c’est comme ça qu’on se met à écrire n’importe quoi dans son journal. »

Vols sauvages et chapardages

Autre source de revenu qui ne le réjouit guère plus : les vols à l’arrache et autres détroussages à l’arme blanche dans les parcs des maigres dollars de vieilles dames aussi apeurées qu’il dit l’être lui-même. Le vol semble être une seconde nature chez lui et il dépouille également régulièrement ses camarades de classe ou les autres joueurs de basket, quand il ne s’agit pas de dévaliser les magasins dés que l’occasion se présente ou encore arnaquer les centres d’aide sociale…

La quête de drogue devient une activité tellement prenante qu’il va jusqu’à la comparer à un travail, ce qui pourra amuser, si la situation n’était pas aussi tragique (une caractéristique de son style voir ci-dessous)…: « il faut bien voir que la came en fin de compte c’est un boulot comme un autre, sauf que ça se passe la nuit, dans l’ombre. » C’est ici que l’on se rend compte à quel point il est déconnecté de la réalité et en manque de repères (autres que les codes du monde de la drogue).

Le jeu du chat et de la souris avec la police

Bien évidemment tout cela ne va pas sans l’éternelle course poursuite des junkies par la police des stups qui tente de les coffrer, coups de matraque à l’appui (quand il ne leur refourgue pas leur propre came saisie, corruption qu’il dénonce aussi au passage). Cela donne quelques scènes épiques de rencontre du 3e type avec les flics, où ils inventent les excuses les plus improbables à leurs activités illicites (comme celle de faire une étude pour un programme d’aide scolaire !). Une vie où la peur d’être arrêté est omniprésente. Ce qui finira d’ailleurs par lui arriver, expérience assez traumatisante qu’il évoquera du bout des lèvres (voir ci-dessous).

Il évoque aussi les actions gouvernementales face à l’étendue du fléau de l’addiction avec la vague d’ouvertures de centres de désintox. Il compare l’un d’entre eux, le centre de Rockefeller, « rien d’autre qu’une ‘taule pour junkies’ à casser les cailloux en tirant sur la même chaîne que les autres. » Il relate également une session en groupe de thérapie où la méthode consiste notamment à le culpabiliser. Et de poursuivre en rejetant un peu facilement le problème de la drogue sur les institutions et les « vieux pleins aux as » révélant la fracture générationnelle.

Laisse pas traîner ton fils…

Où sont ses parents ? Que font-ils ? Des questions qui surgissent au détour de ses pages où le gamin semble la plupart du temps livré à lui-même, même si barricadé la journée dans des collèges cathos à la stricte discipline. Même s’il reconnaît que l’école a ralenti son addiction (contrairement à certains de ses amis déscolarisés), il ne se prive pas de faire la critique de l’hypocrisie religieuse et des abus physiques (maltraitance) de son corps enseignant clérical violent qui le brime : « des fous furieux en cols cléricaux, putain de caboches pieuses qui se croient infaillibles, s’agitent dans tous les sens avec des lanières en caoutchouc pour pouvoir vous peler la peau du cul à la moindre incartade, et nous changent en cerveaux racornis de la taille d’un vermicelle… » ou encore « ils foutent en l’air des cerveaux qui ne leur appartiennent même pas. »

Ses parents restent étrangement relativement absents. Sont-ils démissionnaires, dépassés, inconscients ou ne veulent-ils pas voir ce qui se trame ? C’est tout juste s’il consacre quelques lignes à sa mère qui le soupçonne un moment de consommer de l’herbe et lui confisque 5 dollars, ou encore le « fusille » parce qu’il a subtilisé son bulletin scolaire. Quant à son père, il s’en prend à ses cheveux longs et aux contestataires entre deux élucubrations racistes à base de généralisation simpliste hérissant son fils. D’eux il ne dit rien, en particulier sur leur situation socio-économique (on sait par ailleurs que les parents de Jim Carrolls tenaient un bar, mais il n’en fait jamais mention dans son journal). On apprend également qu’il vit à l’occasion au « QG », lieu de réunion des camés du coin « quand ses parents le foutent dehors » (il n’explicite pas les raisons).

L’idée de tenter de se sevrer affleure de rares fois mais se limitent à quelques brèves lignes de prise de conscience jamais suivies d’effets ou de quelconques réelles « mesures » : « sauf si j’arrêtais à m’arrêter, ce que je ne devrait pas tarder à faire, parce que ça commence à devenir grave, il serait temps que je me remette dans le droit chemin. » En cela, il diffère par exemple d’une Christiane F. qui relatait ses séances assez terribles de tentative de sevrage (même s’il cite brièvement une séance de thérapie en groupe -cf. ci-dessus- à un moment sans plus de détails).

Un personnage énigmatique et ambivalent : entre branleur, tête à claque et gamin perdu

Comment et pourquoi tombe-t-il dans la drogue ? C’est l’une des questions qui se pose à la lecture. Mais Carroll ne cherche absolument pas à y répondre, ce n’est pas son but en écrivant, mais plutôt de saisir sur le vif l’instant présent, les sensations et anecdotes. Son écriture est factuelle avant tout et pas explicative, analytique et encore moins introspective. Un certain nombre de blancs, non dits et ellipses conduisent le lecteur à devoir déduire par lui-même ou lire entre les lignes (comme sa situation parentale donc ou ses désintox).

Cela est est assez déconcertant mais c’est ce qui fait aussi la valeur du livre, ce côté brut sans sur-interprétation ou jugement de valeur, de façon pratique dans un registre tragico-picaresque.

La voix se fait entendre, s’arrête et reprend là où elle le souhaite, sélectionnant ce qui est à coucher sur le papier et ce qui vaut simplement d’être oublié.

Cherche-t-il un sens à sa vie ? Se sent-il désœuvré, perdu, délaissé par sa famille ?

Difficile de se former une opinion sur lui. Un narrateur autocentré pas vraiment attachant comme Holden par exemple, il s’avère beaucoup plus dérangeant voire odieux. Une tête à claque assez souvent qui ne veut pas donner les noms de ces partenaires sexuelles au docteur suite à sa MST par exemple ou qui confesse « je n’aime pas me battre mais j’aime bien regarder les autres se foutre sur la gueule » ou encore à propos d’une étudiant indien par qui il craint d’être dénoncé lors de l’un de ses chapardages « il a pas intérêt d’ailleurs, parce que s’il fait ça, je le renvoie à Bombay à coups de pied au cul ». Il nous dévoile le « journal d’un branleur » pour un clin d’œil au titre de Samuel Benchetrit.

Ce n’est que lorsqu’il laisse tomber un peu ses airs désabusés et sa carapace de « p’tit dur » qu’il peut émouvoir quelque peu en laissant transparaître ses failles ou un peu de considération pour autrui. Une facette de son caractère perceptible par exemple lorsqu’il écoute un vieux pochard irlandais dans le bus chassé par la police (« Et maintenant qui est-ce qui va m’écouter ? Après ça, comme toujours, je me suis senti vide et triste. » ou lorsqu’il se sent démuni devant le cercueil d’un de ses amis : « on restait là comme un con à se dire que la vie est à chier » ou lorsqu’il fait face à une voisine défenestrée. En dépit de sa tentative de dédramatiser (« cette poule a voulu faire le grand plongeon »), il tente de la réconforter alors qu’elle agonise et son image le hantera. Plus le livre avance, plus son ton se fait plus intimiste toutefois, aidant à mieux le comprendre, comme lorsqu’il confie : « Me défoncer et vivre dans les bois, moi, c’est tout ce que je veux. Laisser tomber tout le reste comme Bill, le vieil ermite, le saint » ou sa fameuse énigmatique phrase finale « Etre pur c’est tout ce que je veux… »

Jim Carroll

Une descente aux enfers ?

Même s‘il serait facile de définir le livre sous cette formule facile, les choses sont en réalité un peu plus complexes. Le dernier tiers du livre où il est devenu hautement dépendant, montre en effet l’enfer représenté par la quête obsédante et incessante de drogue et de cash pour en acheter.

Malgré tout l’auteur ne tombe jamais dans un ton larmoyant et dépressif même quand il se fait arrêter et connaît l’enfer des prisons (dans l’île de Riker’s où il se terrait dans un placard à balais pour échapper à la violence), il reste elliptique, évite toujours de s’appesantir ou de se plaindre.

Il constate les dégâts, encaisse et continue d’avancer comme il peut, sans se retourner, sans vraiment y réfléchir plus que cela. Des faits rien que des faits, on l’a dit, ce qui lui donne sa couleur si particulière et déstabilisante, « neutre » comme le qualifie Carroll (même si bien sûr aucun écrit ne l’est jamais!). A vrai dire le gros du livre ressemble plus à une vie insouciante, une vie brûlée par les deux bouts. Carroll n’est pas du tout dans une attitude auto-destructive ou suicidaire : il est au contraire plein de vie (de plus il est sportif de haut niveau !), toujours dans l’action, très sociable. Il y a un côté « joyeux » dans sa consommation de drogue qui est pour lui un « hobby », une expérience partagée entre potes. Il n’a pas conscience du phénomène d’addiction qu’il nie jusqu’à ce qu’il ne soit trop tard et où sa dépendance commence à ronger son existence.

Il nourrit toutefois une attirance pour le glauque, l’interdit, une certaine anarchie libertaire loin du « bon goût bourgeois » ou de la discipline WASP qu’il associe à une certaine pureté dans un monde hypocrite et capitaliste. A propos du repaire de jeunes dans les sous-sols de son immeuble, il confie par exemple : « C’était sordide et sombre, ça puait, maintenant que j’y pense. Je suppose que c’est pour ça que ça me plaisait. »

Il se sent aussi à l’aise dans le chaos total de leur QG (« un trois-pièces cendrier ») à propos duquel il commente :

« Une maison en désordre, ça n’a pas d’importance, la saleté n’a pas d’importance (si ça en avait, on pourrait tout aussi bien arrêter de respirer). Garder la tête sur les épaules c’est ça qui compte. »

Il s’avère ainsi hédoniste avant tout et refusant les contraintes : « les bons moments dont nous jouissons et pour les obtenir, il faut être libre (…) savoir qu’à aucun moment on est obligé de faire ceci ou cela, et profiter du contentement silencieux d’amis chaleureux » ou encore « On a maîtrisé l’art de ne rien faire, ce qui, quand on y réfléchit, est peut-être l’une des choses les plus difficiles à réaliser qui soient. »

Un idéaliste ?

Réponse encore partagée ici. Sa posture n’est pas forcément particulièrement engagée même si on reconnaît le fond de l’idéologie peace and love et de la contre-culture, même s’il ne parle jamais explicitement des mouvements hippie seulement de brèves allusions à sa philosophie pacifiste. Il reste avant tout immature et relativement égocentrique.

Absence d’engagement politique

C’est ainsi que lors des émeutes d’Harlem, il dit vouloir aider « [s]es amis noirs », mais ne se sent pas l’âme d’un militant prêt à risquer sa vie sous les balles qu’il « n’aime pas ». Même si sa posture résolument anti-raciste tranche dans une Amérique à peine sortie de la ségrégation. Il s’insurge par ailleurs contre les idées étriquées et conservatrice de ses parents qui le rendent fou au point de lui donner envie de « [s’envoyer] de la bonne poudre à tire-larigot dans les veines. »

De même son introduction au milieu communiste marxiste ne le passionne pas vraiment et les « conférence sur le capital » l’endorme. Il résume ainsi l’une de leurs réunions : « tout le monde se plaint beaucoup et l’une des conditions requises pour être admis semble d’être moche. » La seule chose qui l’intéresse est de « lever des filles ». Le contexte socio-politique fait quelques incursions en filigrane comme la guerre du Vietnam (« cette croisade bénie par le pape qui est infaillible évidemment ») qu’il condamne, en particulier les prétextes religieux invoqués. Le nom de Malcom X récemment assassiné fuse ici et là.

Mais lors des manifs pour la paix, il ne supporte pas l’autorité des leaders qui ne servent à rien selon lui et à la place estime de façon plus radicale qu’« il serait temps de se décider à balancer des briques plutôt que de faire des discours. »

De façon surprenante, il s’engage en revanche dans une défense idéologique -plutôt de mauvaise foi et biaisée- des junkies et de leur mode de vie : « Les gens traitent toujours les junkies de déchets de la société. (…) Les vrais junkies devraient être portés en triomphe parce qu’ils disent merde à toutes les foutaises de cette ville à la con, parce qu’ils se démerdent malgré les risques, les emmerdes et les arnaques, qu’ils sont prêts à affronter les conséquences de leurs actes. »

Le spectre de la mort : guerre froide et menace nucléaire

Outre la confrontation à la morts d’amis morts d’overdose ou de maladie, il livre son angoisse de la bombe atomique et son ressentiment face à des gouvernements qui jouent avec leurs vies et leur font porter une responsabilité injuste : « Quand ils ont lâché la bombe A sur Japsville, en 45, je n’étais même pas une idée, mais il a fallu que je paie pour ça toute ma vie, et je le paie encore. » Il accuse les « gouvernements de comploter leur mort » (même s’il se tue lui-même à petit feu, paradoxe qu’il ne relève pas…).

Face à cette peur de « fin du monde », il est hanté et oppressé par des cauchemars de bombardements et rétorque aux chasseurs de sorcières communistes : « Si on veut en finir avec vos petits jeux atomiques, c’est à cause des cauchemars. C’est plus à un camion de pompiers qui passe qu’à Karl Marx que je pense quand je suis dehors à gueuler contre la guerre. »

Sa vocation d’écrivain : Naissance d’un poète

Pour le sauver, et de la dépendance et de cette ambiance oppressante, il s’investit de plus en plus dans l’écriture. Et effectivement les pages de son journal s’enrichissent de descriptions plus précises et plus profondes (en particulier de ses hallucinations), même si l’ensemble conserve une fraîcheur juvénile : « Je me voyais en train de pagayer sur une rivière aux eaux noires, sauf que la canoë reculait au lieu d’avancer, les nuages étaient des visages grimaçants. »

Il s’inquiète de pouvoir produire son œuvre : « Est-ce que j’aurai le temps d’écrire les poèmes qui se forment dans ma tête ? Le temps de découvrir en moi l’écrivain que je sens ? Le temps d’achever l’écriture de ce journal ? Ou bien est-ce que le Vietnam allait déclencher la pression fatale avant de me laisser exprimer mon talent ? Parce que ce qui compte maintenant pour moi, c’est la poésie… »

Il livre aussi quelques réflexions sur la création littéraire et poétique : « Je pense à la poésie (…) comme un bloc de pierre brute prêt à être taillé » Il voit ainsi les mots comme « des outils à forger ». En revanche, il n’évoque jamais ses éventuelles lectures. Seul le nom d’Allen Ginsberg apparaît brièvement au détour d’une conversation avec une de ses amantes d’un soir.

Humour à la Holden Caulfield version trash

Inévitablement le jeune gamin déluré de Jim Carroll a été comparé au fameux Holden Caulfield devenu étalon référence en matière de « gouaille » adolescente urbaine. Il partage avec lui son sens de la formule, son insolence, son langage oral cru spontané tout en étant travaillé, une forme d’humour décalé avec en prime l’art des chutes dans un ton « bon enfant » ou badin après avoir raconté les pires drames.

« ce qu’il y avait d’ennuyeux là-dedans, c’était que ce mec était énorme, et qu’il avait l’air enragé. »

« je crois qu’aller traîner, rouler ma caisse, et faire savoir à tout le monde que je suis un vrai dur et tout, ça peut attendre demain. »

On s’amuse aussi de ses petites théories/philosophies de vie comme « avoir l’air d’être doué, c’est aussi important que de bien faire » ou ses commentaires sarcastiques comme suite au jeûne organisé par son école pour les Noirs du Sud affamés dont il souligne l’inutilité : « Les gestes symboliques ça donne bonne conscience mais ce n’est rassasiant pour personne »

De nombreux épisodes relatés ne manquent pas d’humour comme à Chinatown où ils se mettent à rêver d’une fumerie d’opium et où on leur vend à la place des feux d’artifice, ou lorsqu’en se trompant ils prennent des calmants surpuissants au lieu de speed : « j’ai l’impression qu’on a ouvert le haut de mes cuisses avec une lame pour y déverser quelques dizaines de litres de plomb liquide, et j’ai la tête aussi lourde que le rocher de Gibraltar. »

Le récit de son job d’été au stade des Yankees où le patron sadique lui fait vendre du pop corn salé quand il fait une chaleur à crever ou encore les plans foireux avec ses compagnons bras cassés de service comme voler une voiture mais se la faire enlever par la fourrière car garée en stationnement interdit ne manquent pas d’amuser.

C’est cet humour qui le sauve de tout et l’empêche de sombrer. Même dans les pires moments de dépendance, il garde un certain sens de l’humour et d’auto-dérision ce qui fait qu’en dépit de la dureté de ce qu’il vit, son ton n’est jamais noir. Il ne décrit d’ailleurs que très peu sa souffrance :

« quand on est dans les griffes du manques même l’apitoiement sur soi-même n’a plus cours »

A l’inverse dd’Holden, il n’est toutefois pas un sentimental et son monde s’avère bien plus violent

Une grosse décennie les sépare et l’on peut ainsi voir l’évolution de la société américaine, à travers les yeux de sa jeune génération des années 50 aux années 60, les premières « étouffantes de conformisme » préparant aux secondes dites « contestataires ». [Alexandra Galakof]

[A voir aussi]

la vidéo (interview pour NBC) dans laquelle Jim Carroll réagissait en 1999 à la polémique autour de basketball Diaries, comme source d’inspiration d’un des auteurs des tueries de lycées à la fin des années 90

Derniers commentaires