Publié en 1949, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir demeure une référence de la pensée féministe et est considéré comme l’oeuvre -massive de 1000 pages !- fondatrice de la 2e vague du mouvement féministe débutant dans les années 50. A la fois encensé et lynché au moment de sa publication, il reste une œuvre aujourd’hui à la fois admirée et controversée, alors qu’on l’accuse notamment en France, d’être « dépassée ». L’oeuvre reste en réalité mal connue, l’image sulfureuse que l’on aime donner à son auteur (en témoigne notamment les nombreux ouvrages sur ses aventures amoureuses ou autre publication de photo dénudée, entreprise de démolition des auteurs femmes malheureusement assez classique ; à noter aussi la « déconstruction » de mauvaise foi de Michel Onfray en 2012), l’ayant tristement souvent écrasée et occultée, ajouté au fait qu’elle n’est pas ou mal et peu étudiée à l’école. Autre paradoxe : les féministes américaines lui sont beaucoup plus reconnaissantes et font bien mieux vivre son héritage que dans son propre pays natal : un comble (et une honte disons-le !). Revenons donc aux sources, au texte, à la pensée vive, lumineuse, fluide, avant-gardiste et riche de Beauvoir, servi par un style littéraire sensoriel remarquable, mais aussi à ses limites, paradoxes, aussi, aux problématiques qu’elle pose :

Publié en 1949, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir demeure une référence de la pensée féministe et est considéré comme l’oeuvre -massive de 1000 pages !- fondatrice de la 2e vague du mouvement féministe débutant dans les années 50. A la fois encensé et lynché au moment de sa publication, il reste une œuvre aujourd’hui à la fois admirée et controversée, alors qu’on l’accuse notamment en France, d’être « dépassée ». L’oeuvre reste en réalité mal connue, l’image sulfureuse que l’on aime donner à son auteur (en témoigne notamment les nombreux ouvrages sur ses aventures amoureuses ou autre publication de photo dénudée, entreprise de démolition des auteurs femmes malheureusement assez classique ; à noter aussi la « déconstruction » de mauvaise foi de Michel Onfray en 2012), l’ayant tristement souvent écrasée et occultée, ajouté au fait qu’elle n’est pas ou mal et peu étudiée à l’école. Autre paradoxe : les féministes américaines lui sont beaucoup plus reconnaissantes et font bien mieux vivre son héritage que dans son propre pays natal : un comble (et une honte disons-le !). Revenons donc aux sources, au texte, à la pensée vive, lumineuse, fluide, avant-gardiste et riche de Beauvoir, servi par un style littéraire sensoriel remarquable, mais aussi à ses limites, paradoxes, aussi, aux problématiques qu’elle pose :

A lire en préambule : Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir : genèse, contexte d’écriture et réception critique/polémique/scandale

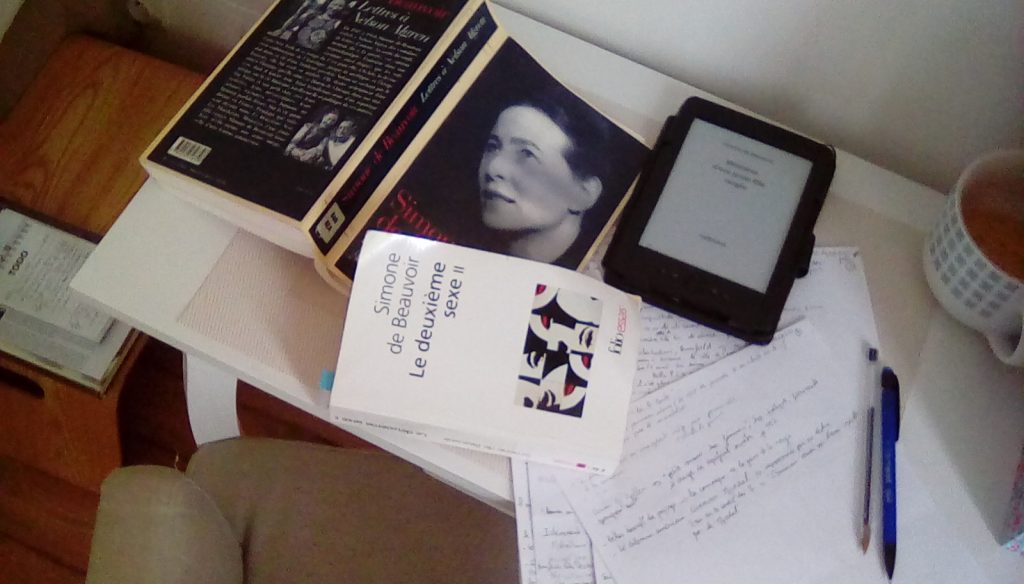

Ma lecture du Deuxième sexe en 2017 éclairée de sa correspondance avec Nelson Algren rédigée en parallèle (débutée en 1947) et de la relecture de ses Mémoires d’une jeune-fille rangée 🙂

Analyse critique de la 1e partie du tome II du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir

« Formation »

Chapitre I Enfance 1-13

Chapitre II La jeune fille 89-146

Chapitre III L’initiation sexuelle 146-192

Dans la 1e partie intitulée « Formation » du tome 2 du Deuxième sexe (dont l’incipit contient la fameuse citation qui a fait sa renommée : « On ne naît pas femme : on le devient. ») elle entreprend de retracer et de disséquer les différentes phases de la formation, « création » pourrait-on presque dire d’une femme de son temps -post seconde guerre mondiale-), en France ou tout au plus en Europe occidentale dans un milieu plutôt bourgeois (la contextualisation de ses analyses restant importante en particulier au regard des évolutions plus récentes du féminisme comme l’intersectionalité qui incorpore les notions de classe sociale ou d’ethnicité dans l’étude de la condition des femmes). Beauvoir part de ce qu’elle connaît, de ce qui l’entoure, de ce qu’elle a vécu, même si elle s’appuie aussi sur une masse considérable d’études cliniques, sociologiques, psychologiques ou littéraires (toutes d’origines occidentales toutefois) pour étayer son propos.

La misogynie intériorisée de Simone de Beauvoir : Justifier ou excuser les prétendus « défauts » des femmes ?

Dans cette passionnante et méticuleuse reconstitution d’un parcours féminin depuis l’enfance à l’entrée dans la vie adulte qu’elle fait coïncider de façon conventionnelle avec l’initiation sexuelle et la perte de la virginité, fidèle à la vision patriarcale traditionnelle, elle fait ressortir les caractéristiques socio-culturelles de nos sociétés occidentales, française en milieu plutôt bourgeois et catholique en particulier on l’a dit des années 40. Ce sont ces dernières qui expliquent selon elle les « défauts » généralement reprochés aux femmes à savoir : coquetterie, « conduites de séduction et de parade », narcissisme, vanité (sur ces traits que je discute également ci-dessous, sur lequel elle insiste, on remarquera aussi son commentaire témoignant de son endoctrinement misogyne, sur Camus p 260 dans sa lettre du 11/12/48 à Algren « qui a parfois l’esprit un peu étroit et une vanité quasi féminine » ou encore à propos de Violette Leduc « avec cette tendance propre à tant de femmes à tout ramener à leur cas« ), caprice, susceptible, passivité, sentimentalisme, rêverie, sensibilité exacerbée, etc. :

« On lui reproche d’être sournoise, menteuse et de faire des histoires » (128, il serait intéressant de savoir qui se cache derrière le « on » quoique ce ne soit guère difficile à deviner, « on » qu’elle reprend p. 132 : « On voit que tous les défauts que l’on reproche à l’adolescente »), « son caractère d’enfant terrible » (131). Elle ravive aussi le bon vieux lieu commun sur la rivalité entre femmes : « Ses compagnes sont des rivales, des ennemies ; elle essaie de les déprécier, de les nier ; elle est jalouse et malveillante. »

Soit un catalogue assez exhaustif des préjugés et clichés misogynes historiques (malheureusement toujours en vigueur !) qu’elle reprend sans ciller et sans jamais les remettre en question dans leur construction, appréciation, c’est à dire s’interroger sur la valeur de ces catégorisations, jugements et leur validité intellectuelle au vue des biais manifestes qu’il comporte. Beauvoir ne réfute aucune de ces « croyances populaires » mais à la place s’efforce de les justifier d’une façon ou d’une autre. On savourera (ou pas) sa tentative d’explication : « c’est parce qu’elle n’a rien d’autre de sérieux à faire qu’elle fait des histoires. » La définition de « faire des histoires » (préjugé contre les femmes encore très ancré de nos jours y compris chez les intéressées qui ont tendance à souscrire à cette vue par misogynie intériorisée donc) mériterait aussi d’être étayée : historiquement les hommes désignent par cette expression toute femme exprimant son désaccord ou refusant de se soumettre (autre sobriquet du même accabit : « mégère », etc.).

Si elle vise juste sur certains aspects comme le conditionnement des genres (voir ci-dessous) et sur sa démarche de déconstruction, ses généralités et partis pris restent étonnants au vue de l’esprit critique aiguisé dont elle fait preuve par ailleurs et de son exigence intellectuelle. Cette vision finalement très misogyne à son insu (misogynie intériorisée qui frise l’endoctrinement parfois tant ses préjugés contre la femme inculqués par son entourage masculin ont la peau dure, on les retrouve dans sa correspondance à Algren) due probablement à un complexe d’infériorité qu’on sent qu’elle n’a jamais complètement réussi à éradiquer, frappe voire choque ! A tel point qu’elle a pu être qualifiée d’anti-féministe. Beauvoir n’avait en effet pas une haute opinion des femmes (ni d’elle-même du reste), et c’est avec cet état d’esprit qu’elle a rédigé le deuxième sexe (cf, sa note à Nelson Algren : « les femmes sont folles, je vais le démontrer dans mon livre » p.214, lettre du 26/07/48, puis le 04/10/48 elle dit vouloir expliquer dans son livre « quelle sorte d’étranges créatures sont les femmes« ). Elle a réfuté d’ailleurs un certain nombre de ses vues à la fin de sa vie.

Reprise du cliché du « bovarysme » féminin par Simone de Beauvoir

Je l’ai dit, le roman de Flaubert « Madame Bovary » est un chef d’oeuvre de misogynie reprenant tous les stéréotypes à charge contre « les femmes qui lisent », caricaturant et moquant cette figure encore récente au XIXe s. de la lectrice de roman, ainsi que la sensibilité féminine de façon générale (un livre qui apprend aux femmes à se mépriser : ne pourrait on pas étudier des livres à l’école qui ont une approche plus positive des femmes et surtout moins caricaturale!). Le livre n’est étrangement pas cité explicitement par Beauvoir (qui cite par contre Guerre et Paix de Tolstoï avec un passage dans la même veine sur le personnage de Natacha dépeinte comme vaniteuse. Et la vanité des hommes on en parle ou pas ? Voir à ce sujet l’invention de la vanité de la femme pendant la renaissance avec les peintures de femmes à la toilette qui étaient en fait des prétextes pour exploiter leur nudité sous couvert de « dénonciation morale » comme l’a expliqué John Berger dans Ways of Seeing. L’accusation est d’autant plus « cocasse » que le problème des femmes est au contraire de manquer de vanité et d’ego de façon générale, de ne pas oser se mettre en avant et de rester en retrait au point que bon nombre d’entre elle se sont vues usurpées leurs découvertes ou travaux par les hommes…, cette modestie nuit aussi à l’avancement de leur carrière comme on le sait aujourd’hui) mais elle reprend bien tous les clichés et stéréotypes en vigueur contre l’imaginaire féminin, l’âme romantique et rêveuse des femmes, qu’elle vilipende durement (tout en reniant ainsi sa propre nature comme en témoigne encore une fois ses lettres à Algren où elle exprime un sentimentalisme brûlant d’une grande beauté d’ailleurs tout en se reprochant son « bête de coeur« , une grande sensibilité à la nature ou encore des goûts littéraires rejoignant cette inclination qu’elle tente de repousser, cf. sa passion pour le livre « Poussière » (Dusty Answer) de Rosamond Lehmann’s qu’elle juge à la fois « médiocre » , « subtile » et « intelligent » dans une interview du Paris Review, ce qui montre encore une fois ses paradoxes et sa gêne/malaise avec ses propres affinités qu’elle tente de refouler), auteur qu’elle cite d’ailleurs à plusieurs reprises dans Le deuxième sexe. Beauvoir avait personnellement une attitude très ambivalente envers les jeunes-filles qu’elle jugeait tout à la fois « assommante » et « attirante » cf. Lettres à Nelson Algren, mais elle ne semble pas avoir guère plus de sympathie ou d’indulgence pour la propre jeune fille romanesque qu’elle a été).

Son analyse de la psychologie féminine vise néanmoins assez juste, même si elle pèche parfois par un côté caricatural ou cliché, mais elle ne cherche jamais à la comprendre ou à la défendre et ne fait que la condamner abruptement ou s’en moquer : pourquoi les sentiments, les émotions, la sensibilité, les rêves seraient-ils des handicaps ou des faiblesses ? Beauvoir n’arrive pas à s’affranchir de et à dépasser l’idéologie masculine (condamnation historique de la sensibilité et du sentimentalisme remontant notamment au siècle des lumières où les hommes se sont mis à craindre « l’efféminisation » de la culture avec la montée des romancières notamment en Angleterre puis en France) et à réfléchir hors de ce cadre qui la confine, confinement et biais qu’elle dénonce elle-même d’ailleurs (à propos de l’éducation de la fillette) :

La culture historique, littéraire, les chansons, les légendes dont on la berce sont une exaltation de l’homme. Ce sont les hommes qui ont fait la Grèce, l’Empire romain, la France et toutes les nations (…). La littérature enfantine, mythologie, contes, récits, réflète les mythes créés par l’orgueil et les désirs des hommes : c’est à travers les yeux des hommes que la fillette explore le monde et y déchiffre son destin. (…) Dans les récits contemporains comme dans les légendes anciennes, l’homme est le héros privilégié.

ou encore :

« les hommes détiennent les clés du monde »

C’est ainsi qu’elle dresse un portrait assez pathétique de la jeune fille qu’elle accable de toutes les tares :

Sur la passivité des femmes :

Elle retrace tout d’abord la formation de l’imaginaire chez la fillette en particulier amoureux et érotique, notamment en citant de très beaux extraits des mémoires de Colette Audry « Aux yeux du souvenir » mais elle n’y voit que du négatif et du ridicule : « Jeux et rêves orientent la fillette vers la passivité » p48. Plus tard, elle écrit encore : »Elle goûte aux délices de la passivité Ses analyses sont toujours péjoratives jamais ou presque elle n’y voit de richesse ou de bénéfices pourtant nombreux. Dans une interview à Radio-Canada de 1959, elle dit d’ailleurs au sujet de l’écriture des mémoires d’une jeune-fille rangée qu’elle se trouvait « idiote » dans sa jeunesse (https://www.youtube.com/watch?v=SFRTl_9CbFU). De plus, tout le monde n’aspire pas au pouvoir ou à la conquête, traits dits « masculins » célébrés par Beauvoir qui reste incapable d’accepter ou de promouvoir des valeurs différentes que celles mises en avant par les hommes. Tout le problème réside dans sa non remise en cause du système de valeurs.

Le deuxième sexe s’appuie sur un corpus extrêmement riche de sources variées. Simone de Beauvoir est la première à approcher la relation entre les sexes de manière systématique, en tant que philosophe, croisant de nombreux autres domaines – biologie, psychanalyse, anthropologie, histoire, sociologie etc. – c’est-à-dire à pratiquer la pluridisciplinarité.

Simone de Beauvoir contre les rêves des femmes et leur supposé « narcissisme »

Elle livre ainsi un réquisitoire contre la rêverie romanesque des femmes source de tous les vices (narcissisme ennui, tension, attentes irréalistes) selon elle, dans la lignée du discours misogyne historique traditionnel remontant à la fin du XVIIIe siècle (en phase avec l’invention de la figure de le « femme hystérique » (terme qu’elle utilise d’ailleurs explicitement « un corps de femme- et singulièrement de jeune-fille – est un corps hystérique en ce sens qu’il n’y a pour ainsi dire pas de distance entre la vie psychique et sa réalisation physiologique (…) corps de la femme rongée par l’angoisse 95) notamment :

« par ennui et pour compenser l’infériorité dont elles souffrent, elles s’abandonnent à des rêveries moroses et romanesques ; elles prennent le goût de ces évasions faciles et perdent le sens du réel ; elles se livrent à leurs émotions avec une exaltations désordonnée (…) des paroles sans queue ni tête. » (p51-2)

« souvent elles inventent des romans… »

Elle les accuse encore de :

« fantasmes, comédies, puériles tragédies, faux enthousiasmes, bizarreries… »

Au contraire elle classe les rêves du jeune-homme comme supérieurs car visant « l’aventure » :

« Le jeune homme rêve lui-aussi : il rêve surtout d’aventures où il joue un rôle actif ». Ce qu’elle oublie de dire c’est que ce type d’aventure se rapporte bien souvent au combat, de « tuer » un ennemi imaginaire, de guerre ou autre batailles sanglantes est-il quelque chose de positif ? C’est d’ailleurs ce que son cher Sartre relate dans Les mots (cf. ses aventures chevaleresques fantasmées dans la bibliothèque du bureau de son grand-père). La fascination masculine des armes, les pistolets en plastique avec lequels jouent les petits garçons on en parle ou pas ? Est-ce vraiment préférable ? Elle ne questionne pas la psyché masculine.

Elle estime encore que lorsque les étudiants laissent leurs idées vagabonder, il en émerge « leurs meilleures trouvailles » alors que les « rêveries » de la jeune-fille (le terme qu’elle utilse pour leurs homologues masculins est « jeux de pensée ») ne peuvent être se cantonner qu’à « son apparence physique, l’homme, l’amour »… selon elle.

Autre fléau : le prétendu « narcissisme » des femmes que Beauvoir n’a de cesse de stigmatiser, le « culte du moi » comme elle le nomme (p.104), se traduisant selon elle par « l’adoration de sa personne physique » et son désir « de posséder et d’encenser son moi tout entier ». Elle moque d’abord la tenue des journaux intimes et leur « culte du secret » (comme s’il était honteux de vouloir préserver sa vie privée ?) alors que cet exercice a été historiquement exercé par hommes et femmes et témoigne au contraire d’une vie intérieure riche et d’une capacité d’introspection et de réflexion. Lorsqu’un homme consigne ses pensées ou exprime ses opinions personnelles ou son ressenti, de Montaigne à Rousseau, c’est un acte de grandeur « touchant à l’universel » selon l’expression consacrée mais quand c’est une femme, il s’agit d’une « existence étroite et mesquine » (105). Beauvoir reprend cette dichotomie et cet argument à la fin de son opus dans le chapitre « Vers la libération », où on peut lire entre autres perles que « le narcissisme de la femme au lieu de l’enrichir l’appauvrit » (!).

Même l’ambition féminine ou l’aspiration artistique sont réduites à de la « rêverie morbide » (en citant un extrait d’un ouvrage de Borel et Robin, 106-7) qui ne peuvent avoir que pour but « d’assouvir le narcissisme de la jeune-fille ».

elles cherchent une consolation dans des sentiments narcissistes : elles se regardent comme une héroïne de roman, s’admirent et se plaignent ; il est naturel qu’elles deviennent coquettes et comédiennes : ces défauts s’accentueront à la puberté.

Qu’en est-il de l’ego surdimensionné des hommes dont elle ne parle pas? L’ego n’est d’ailleurs pas une tare et même une condition nécessaire pour s’accomplir et notamment pour écrire (cf. les précieuses au XVIIe s. accusées de vanité parce qu’elles avaient osé pénétrer la République des lettres au grand dam de Boileau et de Molière entre autres…), comme le soulignait à juste titre Myriam Dufour-Maître dans « Les Précieuses -Naissance des femmes de lettres en France au XVIIe siècle ».

Elle interprète aussi durement le « penchant » à rêver de la femme qui: « masque sous des clichés poétiques un univers qui l’intimide (…) ; « elle se raconte de sottes histoires féériques. » En d’autres termes : « une niaiserie » (105).

Elle assimile sa fascination pour la magie et le merveilleux (commune encore une fois aux 2 sexes pourtant) à la passivité sans y voir au contraire une volonté de contrôle sur son environnement qui ne lui est pas permis par la force physique. Beauvoir a bien appris la leçon de Flaubert à s’auto-mépriser. Elle se moque aussi de leur sentiment d’être « incomprises » (p.105) (sentiment qui peut d’une part être légitime en particulier quand on sait l’éducation rigide et les limitations qu’elles subissaient et que Beauvoir évoque d’ailleurs, et d’autre part commun à tout adolescent quelque soit son sexe…).

Enfin, elles ridiculisent leur supposé goût des larmes : « elles ont le goût des larmes – goût que gardent par la suite beaucoup de femmes – en grande partie parce qu’elles aiment à jouer aux victimes. » On retrouve son préjugé de misogynie intériorisée dans sa correspondance à Algren comme lorsqu’elle dit à propos de son amie Olga : « pleurs, cris, bref comportement aussi aberrant que femme au monde peut en inventer« .

Les qualités singulières de la femme

Paradoxalement, elle ose reconnaître tout de même -timidement- dans son déluge de sarcasmes quelques « qualités singulières » de la jeune fille (p 133) :

Cette complexité l’enrichit ; sa vie intérieure se développe plus profondément (…) ; elle est plus attentive aux mouvements de son coeur qui deviennent par là plus nuancés, plus divers ; elle a plus de sens psychologique que les garçons tournés vers des buts extérieurs. Elle est capable de donner du poids à ces révoltes qui l’opposent au monde.

Et de citer l’exemple du personnage de Maggie dans le roman Le Moulin sur la Floss de George Eliot ou encore de louer « sa précieuse faculté de réceptivité » ou « une originale sensibilité à défaut de posséder « une audace créatrice » (135)

De la violence comme signe de puissance dans Le deuxième sexe

A l’inverse, elle livre un éloge dérangeant de la violence et des « gros bras » (muscles) récurrent, qui semble la fasciner. Elle touche ici à un sujet majeur, au clivage traditionnel entre hommes et femmes, les premiers étant souvent caractérisés et différenciés des secondes par leur violence et force physique supérieure (cf. l’éditorial de Nancy Huston sur la violence phallophore). Elle évoque notamment « l’apprentissage de la violence des garçons » qui coïncide avec le développement de leur « agressivité, volonté de puissance et leur goût du défi » et le « renoncement aux jeux brutaux » de la fillette à l’âge de 13 ans (92). Elle écrit encore : « Il reste que sa faiblesse physique ne permet pas à la femme de connaître les leçons de violence » (96). Elle semble toutefois faire ici référence davantage à la prise de risques et l’aventure/lutte contre les éléments qu’à la bagarre au sens propre même si cela reste très ambigu.

Selon elle les filles n’éprouvent ainsi pas « d’orgueil conquérant » et que « l’attitude de défi leur est inconnue » (il faut que Laure Manaudoux, Florence Arthaud ou Serena Williams lisent cela). Par contraste, elle loue la quête des hommes « d’affirmer leur souveraineté sur toute la terre » ou de « témoigner impérieusement d’[eux]-même[s] ». Les colonisés ne la remercieront pas… Elle semble regretter ainsi que « la violence ne [soit] pas permise à la jeune-fille »

Ainsi elle voit comme un avantage que « contre tout affront (…) le mâle a le recours de frapper, de s’exposer aux coups », une réponse par la violence qui paraît pourtant bien restrictive, il est vrai que l’époque des duels n’est pas encore si loin en France où ils sont nés et où ils ont connu la popularité la plus forte en Europe (voir mon article sur Dostoievski où je parle notamment de la conception de la virilité au XIXe siècle).

Une colère, une révolte qui ne passent pas par les muscles demeurent imaginaires.

Elle considère que la violence permet de pouvoir « remettre le monde en question« , « s’insurger contre le donné au lieu de le subir » (comme les non violents donc, notamment les femmes). « L’impuissance physique des femmes se traduit par une timidité en général. Elles n’osent pas entreprendre, se révolter, inventer. Vouée à la docilité… » (93).

La violence et la force physique donneraient de « l’assurance » selon elle mais qu’en est-il du bagage intellectuel, de l’intelligence ? Etonnant discours de la part d’une femme de lettres qui doit bien connaître la valeur de « la plume plus puissante que le glaive ».

On se demande où elle veut en venir exactement : pense-t-elle qu’une femme devrait apprendre à s’affirmer et à protester en usant des poings ? Ceci dit les suffragetttes ont investi leurs corps dans l’espace public et on voit encore des femmes descendre dans la rue, braver le danger au péril de leurs corps, sans qu’elles n’usent elles-mêmes de violence à proprement parler si ce n’est pour se défendre mais ne craignent pas de la subir.

Son propos reste intéressant même si contestable, elle a le mérite de poser une question fondamentale à l’origine même de la civilisation humaine. Elle oublie toutefois que cet usage primitif de la violence n’a eu de cesse de régresser, d’être condamné sous l’influence des femmes notamment et constitue une régression importante des comportements humains (cf : divers livres fondateurs retracent cette évolution historique comme Le processus de civilisation de Norbert Elias en 1939 non cité par Beauvoir et d’autres bien plus tard dans son sillage comme « Why violence has declined » de Steven Pinker ). La seconde guerre mondiale dont sortait justement Beauvoir lors de l’écriture constituant une importante date charnière dans l’éloignement jusqu’à présent définitif de l’Europe de la violence guerrière notamment. En sa faveur, on voit aujourd’hui que les héroïnes qui fascinent les nouvelles générations sont des (com)battantes qui usent, de Buffy contre les vampires à Katniss Everdeen. Le modèle masculin traditionnel de la « force guerrière » aura finalement triomphé tristement…

[A noter ici un très bon résumé du problème par la blogueuse dessinatrice Mirion Malle qui croquait dans une planche intitulée « Flingue ou Rouge à lèvres : Un personnage féminin réussi doit-il forcément être viril ? cette (sur-)valorisation des qualités dites « viriles » (« bagarre », « guerre », « action » etc.) chez les héroïnes comme un signe positif de « force » avec à l’inverse un mépris des qualités dites féminines comme la douceur ou les sentiments vus comme « nunuches », « midinette » ou un signe de faiblesse, etc. On ajoutera un bémol : un homme affichant ces dernières caractéristiques en particulier l’introspection sera vu plus positivement car considéré comme « universel » à un niveau existentiel, voir mon article : « Grand écrivain » au féminin : la bataille de la visibilité où j’abordais ce double critère de jugement au détriment des écrivains femmes]

Les qualités dites « viriles » sont encore vues comme supérieures aux qualités dites « féminines » dans la représentation des héroïnes modernes (illustration : http://www.mirionmalle.com/2015/06/les-personnages-feminins-forts-bagarre.html)

[Voir aussi sur le sujet : Les dix héroïnes les plus fortes de la littérature (palmarès d’un média américain ayant déclenché une polémique sur la représentativité)

On peut tenter de comprendre ses remarques et ce qu’elle nomme « les leçons de la violence » (96) dans le sens où historiquement c’est par la violence que les hommes ont imposé leur loi et la soumission aux femmes et aussi à toutes les minorités. Donc la violence comme auto-défense est parfois un mal nécessaire, mas de là à en faire une « qualité » je reste perplexe…

La chosification de la femme : l’apprentissage du statut d’objet par la femme

Là où elle vise plus juste, mais encore une fois tout est question de diversité et chaque femme versera plus ou moins dans cette tendance selon sa personnalité propre, c’est lorsqu’elle interroge le manque d’indépendance et de prise de risques des femmes, en particulier à son époque où l’exercice physique était restreint pour les femmes (« répression des mouvements »). Elle blame aussi les toilettes dont les fillettes sont affublées et qui les entravent et tuent leur « exubérance » initiale (« En elles l’exubérance de la vie est barrée », « vigueur inemployée crée de la nervosité »).

Elle souligne aussi intelligemment le contraste entre l’enfance où une certaine indépendance et vigueur sont communes aux deux sexes avant qu’elle ne s’efface progressivement chez la jeune fille sous les contraintes et la « soumission » que l’on assigne à son corps qui se féminise (toujours d’actualité).

Son analyse de la poupée, jouet symbolique mis très tôt entre les mains de la petite fille est par exemple intéressante même si son analogie avec le pénis masculin laisse perplexe… Elle montre que cette dernière contribue à la soi disante passivité des femmes mais surtout à leur objectivation.

Ses remarques les plus pertinentes touchent au culte de l’apparence physique fort dommageable au développement des femmes et à leur confiance personnelle, notamment par « l’objectivation » selon son expression qui en découle (statut d’objet par opposition aux hommes qui se définissent comme « sujet », ce que Beauvoir nomme la « subjectivation »). Sujet pas neuf certes, déjà dés le XVIIe siècle l’écrivain anglaise Mary Astell (tristement méconnue!) déplorait le statut ornemental des femmes qu’elle comparait à des « tulipes dans un jardin » (A serious proposal to the ladies, 1694) mais qui n’en reste pas moins pertinent et qu’elle approfondit :

La suprême nécessité pour la femme, c’est de charmer un coeur masculin (…) c’est la récompense à laquelle toutes les héroïnes aspirent ; et le plus souvent il ne leur est demandé d’autre vertu que leur beauté. On comprend que le souci de son apparence physique puisse devenir pour a fillette une véritable obsession ; princesse ou bergères, il faut toujours être jolie pour conquérir l’amour et le bonheur ; la laideur est cruellement associée à la méchanceté (…). (p.44-5)

Elle analyse finement le rapport ambivalent au corps de la femme et à son pouvoir de séduction : « la glorification de son corps à travers les hommages masculins » ; « son corps lui apparaît comme doué de vertus magiques ; c’est un trésor, une arme ; elle en est fière. »(101). Une satisfaction à double tranchant dangereuse qui peut causer pas mal de ravages surtout lorsque l’on est jeune et qu’on construit son identité (« elle ne sépare pas le désir des hommes de l’amour de son propre moi »).

On pourra mettre en parallèle ses observations avec la situation actuelle où les jeunes-filles et femmes semblent toujours aussi obsédées par leur apparence physique comme en témoignent les réseaux sociaux et la nébuleuse de jeunes « youtubeuses beauté » (la beauté/mode restant le premier créneau investi par les filles sur le web y compris par des jeunes femmes ayant brillamment réussi des études scientifiques -ex : master de biologie ou de chimie-). D’autres sujets domestiques tels que la déco, le rangement, la cuisine figurent aussi toujours de façon proéminente dans leurs intérêts au grand dam des féministes mais faut-il le blamer si cela leur permet d’exprimer leur créativité sans se soucier du regard masculin (ce qui semble être le cas aujourd’hui) ? En quoi la sphère domestique serait-elle inférieure ou « moins sérieuse » à la sphère publique (aux jeux vidéo de guerre ou à la politique cancanière dont nous abreuve les médias ?) après tout ? A cette situation, on pourra aussi s’interroger sur le manque de visibilité des femmes dans les programmes scolaires et donc de modèles/rôles pour les adolescentes qui se réfèrent plus volontiers à des métiers d’image faute d’autres références.

Simone de Beauvoir pionnière de la dénonciation du harcèlement de rue

Confinée dans la sphère domestique, surveillée, la femme pâtit d’un manque d’initiative ou d’esprit aventureux et n’ose en conséquence s’approprier l’espace public (randonnée, vélo, billard, activités diverses). Une situation renforcée par le problème du harcèlement de rue et du double standard que Beauvoir dénonçait déjà brillamment plus de 60 ans (ce qu’on oublie souvent de rappeler !) avant qu’il ne soit baptisé officiellement (p. 97) : « l’insouciance devient tout de suite un manque de tenue ».

Illustration du harcèlement de rue (http://projetcrocodiles.tumblr.com)

Elle décrit avec précision comment s’exercent les mécanismes d’oppression des hommes dans l’espace public et les séquelles qu’elle peut laisser comme p.65 où elle évoque les commentaires masculins déplacés sur l’anatomie des jeunes-filles leur donnant des complexes (pouvant mener à l’anorexie) par la suite et créant de façon générale une honte de leur corps et une dépossession de son intimité qui devient spectacle (« la filette sent que son corps lui échappe »). Beauvoir analyse parfaitement et en profondeur cette pression du regard masculin (dont les méfaits ont depuis été étudié sous toutes les coutures) qui s’exerce sur le corps de la jeune-fille, ce choc de « se voir vue » non en tant que personne mais en tant que « chose » et l’aliénation à soi-même qui s’ensuit.

De façon générale elle note que ce harcèlement exerce une répression de la présence des femmes dans la rue : « Les moeurs leur rendent l’indépendance difficile. Si elles vagabondent dans les rues, on les regarde, on les accoste (…) sans cesse importunées il leur faut sans cesse être sur le qui-vive. » (p.97)

Beauvoir anticipe beaucoup de problématiques et met en évidence, de façon avant-gardiste, un certain nombre de concepts et de subtilités psychologiques désormais dûment nommés, étudiés et reconnus comme la sur-compensation d’un sentiment d’infériorité ou d’humiliation par la fierté ou l’orgueil, processus qu’elle attribue aux femmes comme aux homosexuels (bien avant la gay pride!) et qui se retrouve aussi chez les noirs par exemple ou toutes autre minorités. Au niveau des femmes, elle parle notamment d’un sentiment d’orgueil et de vengeance, d’amour et d’hostilité de la mère vis à vis de sa fille visant à lui inculquer sa féminité. Elle reconnaît aussi qu’une éducation conventionnelle vise aussi à la faire intégrer plus facilement socialement. Elle va très loin dans le détail de petits faits qui sont néanmoins très significatifs comme les accès de rougissements dont peuvent souffrir certaines adolescentes, du fait de la honte qu’on leur fait ressentir sur leur apparence physique (67).

Elle prône aussi à juste titre le développement intellectuel et l’engagement actif général des femmes pour lutter contre l’obsession mortifère de leur apparence physique et de dépendance amoureuse aux hommes (ce dernier fléau associé à la souffrance amoureuse était aussi une crainte personnelle de Beauvoir qui cherchait à lutter contre, comme elle s’en ouvre à Nelson Algren à plusieurs reprises dans ses lettres, paradoxalement Beauvoir avait aussi un côté prédateur assez masculin de conquêtes amoureuses on le sait, elle fit aussi souffrir Algren en le cantonnant au rang de « deuxième homme » dans sa vie après Sartre même si pour sa défense Algren n’était de toute façon pas prêt à tout quitter non plus pour elle donc pourquoi aurait-elle dû tout sacrifier pour lui ?) : « Si elle absorbée par des études, des sports, un apprentissage professionnel, une activité sociale et politique, elle s’affranchit de l’obsession du mâle, elle est beaucoup moins préoccupée par ses confits sentimentaux et sexuels. » (p.144). Le thème de l’indépendance économique est aussi majeur chez Beauvoir qui l’a aussi ciblé comme condition de l’émancipation féminine.

Elle dénonce aussi les tâches ménagères demandées aux jeunes filles qui les empêchent de poursuivre de longues études ou encore le goût de l’effort intellectuel en particulier pas autant encouragé chez elles (surtout vrai à son époque, beaucoup moins maintenant même si la pensée des femmes manque encore cruellement de visibilité malheureusement). Un cercle vicieux comme elle le qualifie qui les mène à abandonner trop vite leurs projets, musique, études, métier dés qu’elle se marie du fait d’un engagement trop superficiel et de « la peur de manquer son destin de femme ». « Tout concourt à freiner son ambition personnelle. » déplore-t-elle.

Conclusion sur le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir (Tome II, 1e partie)

Si Beauvoir met en évidence que garçonnet et fillette n’ont que peu de différences de caractère et de comportement à leur naissance et dans leur petite enfance, néanmoins elle considère comme réels les supposés défauts et faiblesses généralement attribués aux femmes (par les hommes!). La seule concession qu’elle leur apporte est qu’ils ne sont pas naturels c’est à dire « instinctifs » ou innés (c’est à dire ne résultant pas de « données biologiques mais le résultat d’une « fabrication » sociale (« imposé par ses éducateurs et par la société » (p.28) ou encore résultent de l’infériorisation de la femme (« infériorité donnée comme essence »). Ce qui peut être contestable pour grande partie même si certaines obsessions en particulier sur le plan physique sont indéniablement des symptômes d’une survalorisation de la beauté féminine, visant à la confiner à son apparence et à sa chosification.

Elle considère ainsi qu’une éducation sous la houlette du père plutôt que d’un « gynécée » serait plus bénéfique à la fillette. Elle admet aussi qu’un pénis est un « privilège ». Elle rejette ainsi en bloc toutes les valeurs féminines comme négatives et néfastes à l’épanouissement de la fille et fait un éloge appuyé de celle du garçon et des valeurs dites « masculines » en général sans discernement (l’idéal ultime de Beauvoir étant que la femme puisse « devenir un homme comme les autres », vision féministe assez libérale), dans la lignée de Mary Woolstonecraft qui critiquait déjà l’hypersensibilité des femmes à la fin du XVIIIe siècle. On pourra ici lui reprocher une vision manichéenne et lui demander par exemple en quoi « l’apprentissage de la dureté, du combat ou des jeux violents ou encore le refus des larmes » serait préférable à la cuisine ou la couture ?

Dévalorisation de la femme par Simone de Beauvoir

L'(auto)-dévalorisation féminine plus ou moins directe s’affirme comme tendance récurrente dans le livre de Beauvoir qui idéalise la figure masculine et est quelque peu aveuglée par ses modèles et mentors tous hommes. On notera à ce sujet son commentaire sur les « livres retraçant des vies de femmes illustres » qu’elle juge « ennuyeux » et de « bien pâles figures à côté de celle des grands hommes » (41) (Madeleine de Scudéry se retourne dans sa tombe et plus près de nous Pénélope Bagieu auteur des Culottées appréciera…). Le florilège de ses charges contre les femmes se trouvant dans l’un des derniers chapitres du Deuxième sexe, dans le chapitre intitulé « Vers la libération ». Beauvoir avait malgré tout un certain nombre d’amies femmes (qui parfois étaient aussi d’anciennes petites amies) mais elle fait souvent des commentaires désobligeants à leur sujet (cf ses lettres à Nelson Algren). Elle concède malgré tout que Violette Leduc (qui lui inspire quand même beaucoup de pitié essentiellement par sa misère sexuelle et son physique ingrat, elle la surnomme d’ailleurs « la femme laide » ce qui peut dérouter…) est une des rares femmes qu’elle admire intellectuellement. Colette lui inspire des sentiments ambivalents (voir article sur le génie féminin). Ses commentaires sur les femmes écrivain en général sont assez choquants et reflètent la mentalité masculine de son époque, elle était aussi très critique sur ses propres écrits qu’elle jugeait inférieurs à ceux de Sartre (ne manquant jamais une occasion de se rabaisser face à lui ou de juger qu’elle « manquait d’originalité », l’histoire lui aura donné tort sur ce point…

Ce complexe d’infériorité qu’elle entretient à son insu l’a fait ainsi tenir divers propos extrêmement dénigrants sur les femmes dont elle a du mal à concevoir ou du moins accepter l’intérêt dans leur spécificité et ce qu’elles ont à offrir et proposer de différent par rapport aux hommes. La femme est peut-être l’Autre comme elle l’a définie mais cette Autre n’a pas à accepter de se laisser définir/cataloguer par l’homme ou tenter de l’imiter ou souscrire à son système de valeurs (comme le mouvement des précieuses au XVIIe s. l’avait initié en France avant de se faire rappeler à l’ordre par le partiarcat !), un réflexe encore trop systématique…[Alexandra Galakof]

[A lire aussi sur Simone de Beauvoir et les problématiques féministes : ]

La misogynie intériorisée par les femmes

« Grand écrivain » au féminin : la bataille de la visibilité (billet d’humeur)

***Les pages référencées dans l’article sont issues de l’édition Folio essais de Le deuxième sexe II, imprimée le 14 juin 2002, ainsi que de l’édition des lettres à Algren de Gallimard, avril 1997.***

Derniers commentaires