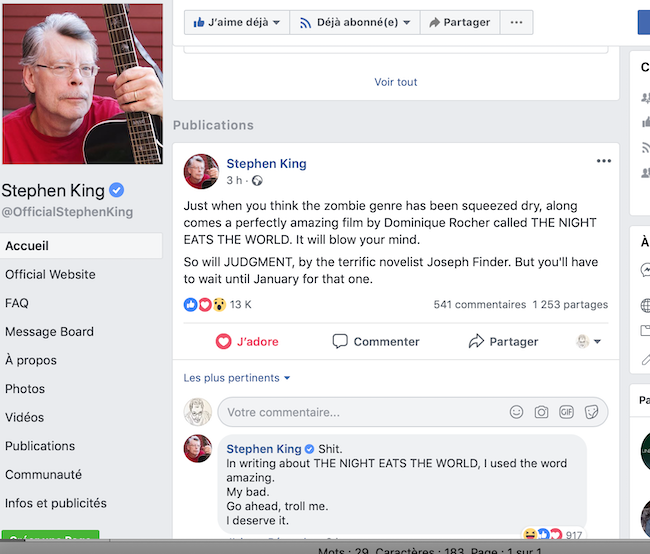

La nuit a dévoré le monde, 8e roman de Martin Page publié en 2012, a suivi un itinéraire original puisqu’il a été originellement été publié, incognito, sous le pseudo à consonnance anglo-saxonne de Pit Agarmenn. Une façon de se réinventer dans l’univers dystopique très en vogue ces dernières années pour l’auteur connu plutôt pour son univers réaliste et quotidien, même si toujours paré d’une dimension décalée voire absurde. Outre son adaptation ciné en 2018 par Dominique Rocher, il a bénéficié, ultime consécration, d’un plébiscite de Stephen King qui a salué notamment son renouvellement « époustouflant » du genre via son film (rien que ça !).

Sur son blog, Martin Page se réjouissait et commentait cet adoubement en 2018: « Parce que ça faisait dix ans que je publiais des romans et que je ne voulais pas tomber dans l’habitude, trop me ressembler, je voulais renouer avec ce qui, adolescent, m’avait donné envie d’écrire, je voulais renouer avec les émotions incroyables de lecture de mes 15 ans, quand des livres étaient importants, vitaux, ils prenaient de la place dans mon esprit, ils m’aidaient, ils me sauvaient alors que j’étais un membre du club des ratés. C’était magique. Et Stephen King, avec Ça en particulier, était un des auteurs importants pour moi, vraiment important, c’était un pote, un ami, un semblable, et ses livres étaient comme des lumières dans la nuit de ma jeunesse. »

Ici on verse à première vue dans la SF, la dystopie, le film gore puisqu’il s’agit d’une histoire de zombies, devenu genre à part entière avec de nombreuses références écrasantes incontournables comme The Walking Dead ou World War Z combinés à l’autre classique du dernier survivant, Je suis une légende de Matheson (les 2 mêmes rencontres auront lieu avec un chien et une femme, on pourra d’ailleurs s’amuser à comparer les réflexions des deux protagonistes respectifs) au monde post apocalyptique de La route ou même le pionnier Robinson Crusoe de Defoe pour le récit de survie (les zombies en moins!) . Autant dire que Martin Page s’attaquait à un « créneau » encombré, ultra référencé* et ultra anglo-saxon !

Mais point besoin d’une quelconque culture du genre pour apprécier son opus qui d’ailleurs s’amuse plutôt à revisiter voire casser ses codes (le déménagement à Paris de ce type d’histoire apportant d’ailleurs un souffle de renouveau et relativement inédit même s’il faut citer toutefois un précédent en litterature française contemporaine qui est Xabi Molia**) .

Si la dimension technico-pratique est bien présente, avec le récit de l’organisation de sa survie: s’alimenter et surtout s’hydrater, se protéger contre l’ennemi en se construisant une citadelle, « rester propre » (avec quelques incrédibilités ici et là comme la gestion de l’hygiène ou l’on passe d’un extrême à l’autre, celle du cadavre en décomposition, de ses ordures dans un Paris privé de toutes commodités ou surtout la collecte d’eau de pluie pour boire et se laver…, le narrateur qui semble se nourrir exclusivement de gâteaux et de café voire dans les grandes occasions de champagne mais qui malgré parvient à se muscler…qui font lever le sourcil régulièrement… mais sans qu’on ne s’ y attarde trop), là ne réside pas l’intérêt majeur.

Anatomie de la terreur humaine

En effet c’est plutôt la dimension psychologique qui intéresse l’auteur (et nous aussi ça tombe bien !) et la réflexion existentielle d’un homme livré à lui même, dernier survivant ou l’un des derniers de la race humaine dans un paris colonisé de créatures aux bras gris et aux canines sanguinaires (d’ailleurs on est pas loin du vampire également). On est ainsi plus proche du Horla dans la description et l’analyse de la terreur et de la folie qui s’emparent de lui et tentent de prendre le contrôle. Martin Page reprend d’ailleurs la forme du journal pour suivre l’évolution de son narrateur et ses stratégies de survie mentale (outre celle physique), étudier sa tentation du suicide ou de se rendre à l’agresseur et devenir l’un d’eux au lieu de rester en marginal exclu barricadé dans l’immeuble qu’il a transformé en château fort. Cette situation est bien sû prétexte à broder sur l’allégorie -omniprésente- avec le statut de marginal représenté par le héros écrivaillon asocial et rêvant d’une femme bourgeoise mariée qui l’ignore.

Adaptation ciné de « La nuit a dévoré le monde » (Dominique Rocher, 2018)

Au final, le roman est prétexte à une introspection plutôt qu’à une course poursuite ou des scènes de combat sanglantes entre notre rescapé et ses assaillants. Comme le disait à juste titre un critique ciné, on est dans « l’anti-spectaculaire ». Le narrateur s’accroche à ses souvenirs pour tenter de puiser la force mentale suffisante pour « rester vivant » et résister. Car en effet très vite, c’est la tentation du suicide qui guette car à quoi bon continuer d’exister dans un monde où l’on est totalement isolé et exclu ? Même ses tentatives de rapprochement avec un compagnon animal se solde par un échec. Le suicide donc ou rejoindre la meute, c’est à dire devenir lui aussi un zombie par leur mortelle contagion. Ça vous rappelle quelque chose ? Probablement pas mal de choses car le roman, habile, se lit bien sûr sur plusieurs niveaux et résonne avec pas mal de problématiques contemporaines sociétales ou intimes.

Contagion & Confinement

En cette période anxiogène d’infection Covid 19 et de confinement où est écrite cette chronique -et où l’on cherche frénétiquement dans la littérature de quoi superposer sur la réalité le voile éclairant et prophétique de la fiction qui « redonne sens » , on ne peut que projeter l’intrigue prophétique basée sur l’enfermement et la « contagion, » sur cette panique collective qui nous affecte avec pour analogie la fameuse « immunité collective » ou certains cherchent volontairement à se faire infecter pour développer des anticorps corona, « pour en être » en somme et cesser de vivre dans la « peur de l’attraper. » Les expressions « monde d’avant » et « monde d’après » qui ont envahi les médias trouvent aussi une résonnance anticipée par Page:

« Quel que soit l’endroit où je regarde tout me conduit à ce constat. Il est impossible d’inverser le processus. C’est la fin du monde, ou plutôt du monde tel que nous le connaissions, tel que nous l’avions domestiqué et vaincu. »

Jusqu’au détail troublant de l’amélioration environnementale (Page est également un fervent militant écolo) liée à l’arrêt de l’activité humaine: « Les morts vivants sont plus civilisés que nous. L’air est moins pollué, les animaux respectés. »

Les petites choses comme bouée de survie mentale

La nuit a dévoré le monde s’apparente autant à un récit de survie physique que -si ce n’est surtout- mentale s’attarde sur ces petits détails, ces façons, mécanismes psychologiques que l’humain possède pour ne pas devenir fou, comme se concentrer sur des tâches basiques du quotidien, d’entretien élémentaire, faire la vaisselle, se couper les ongles:

« Le corps donne un chemin à mon esprit. La vie continue, rien ne l’arrête : je suis vivant. Quand je suis occupé à ces toilettes je ne pense pas, je ne désespère pas. Je fais ce qui doit être fait. Le monde a du sens, il est concentré dans ces gestes minuscules. Je prends soin de mon corps, je le sculpte. Je le mène jusqu’au jour suivant. Je mets mon coeur dans toutes les petites choses. Faire la vaisselle et se concentrer sur chaque couvert, sur l’assiette, le verre, pour éliminer les monstres à l’extérieur, pour tenir à distance le passé des massacres et le futur du danger. Dans l’instant je suis à l’abri » ; « (…) je fais cesser le désordre en moi. Je me reconstruis et je reconstruis le monde par des gestes. »

L’écriture, « radeau de survie, » produit le même effet (p.103-4).

Martin Page identifie, décrit, et analyse tout cela avec une grande finesse, justesse et profondeur. il nous renvoie ainsi à des situations plus générales de stress et de traumatisme voire de chaos. Comment les gens se raccrochent finalement aux petites choses pour s’en sortir, « continuer » d’avancer, de « fonctionner », malgré tout parce que c’est la seule issue. Ne pas laisser l’esprit gamberger et tourner à vide au risque de s’auto-dévorer (la nuit du titre pourrait finalement renvoyer à notre propre obscurité intérieure que nous devons prendre garde jour après jour à repousser).

Chacun pourra donc plaquer sur cette nécessité son vécu et ses propres épreuves quelles qu’elles soient. Ce qui ressort aussi de ce constat est que finalement peu importe les événements extérieurs, ce qui compte et l’emportera toujours est son monde (ses monstres) intérieur(s) et sa capacité à maintenir son équilibre, son écosystème propre.

Affiche espagnole de l’adaptation ciné de « La nuit a dévoré le monde »

La pire épreuve humaine: la solitude

Il évoque aussi avec subtilité le besoin de contact physique qui peut devenir vital, pas sexuel mais simplement d’être touché suivi d’une scène épique et très puissante de « serrage de main » avec un zombie : on en reste le souffle coupé !

Il interroge aussi l’absence de dialogue, de voix humaine et l’effet strident produit lorsqu’il va ré-entendre le son d’une autre voix après plusieurs mois. C’est une problématique insoupçonnée. Comment vivrait on dans un monde privée d’autres voix que la sienne ? D’autant qu’il n’y a plus aucun média non plus. Page a pensé à tout ou presque !

Zombies et Syndrôme de Stockholm

L’évolution du narrateur et son adaptation à ce nouveau monde et à ses habitants est aussi intéressante que surprenante. Elle évite le convenu, ce qui est appréciable. Le rapport aux zombies est en particulier bien rendu ainsi que l’étrange lien qui va se tisser avec eux, une forme d’apprivoisement à cette espèce avec laquelle il est désormais condamné de vivre. On pense à une sorte de syndrôme de Stockholm où la victime se met à « aimer » ses agresseurs ou du moins à tenter de tisser un lien affectif avec eux en leur inventant des noms ou des histoires (cf. Richard et Catia). Très troublant, entre comique, pathétique et tragique et très juste encore une fois sur le comportement humain et le besoin de lien coute que coute. Comme il l’écrit: « Et j avais besoin des autres quels qu’ils soient. »

Martin Page qui est vegan et défenseur vigoureux des droits des animaux et de toutes formes de vie ou de genre, est particulièrement sensible aux discriminations, glisse au passage une remarque intéressante à contre courant de nos visions humanocentriques qu’il ne développe pas mais qui a le mérite d’être posée : « Cette espèce a sa logique. Elle n’est pas aberrante ou contre-nature : elle a sa place au sein de la nature. »

Il livre assi au passage une réflexion riche et originale sur la mémoire, les souvenirs, la « fiction fragile » de la civilisation humaine.

La marginalité comme moyen de survie

La thèse qui sous-tend l’invasion des zombies peut paraître en revanche un peu moins convaincante dans son manichéisme sur un air de « les gens sont tous méchants et moi je suis le seul gentil qui a été épargné« , une sorte d’élu parmi les « monstres » composant la société (cf personage asocial souffrant d’un complexe de supériorité dans les Carnets du sous-sol de Dostoievski). La revanche de l’ancien « exclu social » ou du marginal, aux valeurs supérieures aux autres tellement superficiels et matérialistes dégoutants qui finit par triompher sonne un peu cliché et mièvre. Sa plaidoirie pour la littérature dites populaire ou de seconde zone agace aussi plus qu’elle ne suscite la compassion comme le narrateur l’espère peut-être par son aigreur liée au manque de reconnaissance des médias ou des institutions, de même que sa posture caricaturalement anti élitiste (qui agace autant que celle élitiste d’un Olivier Adam par exemple !). Cela reste toutefois cohérent avec son personnage de « raté » marginal « exclu » social, d’anti-héro qui se retrouve projeté en superhéro, ou en mode chrétien sur un air de « les derniers seront les premiers » ou encore l’arche de Noé.

L’analogie entre sa différence sociale et sa survie interpelle davantage et incite à la réflexion sur la nature de la marginalité sociale, thème qui tient particulièrement à coeur à Page qui l’explore dans bon nombre de ses opus d’une façon ou d’une autre (y compris son roman graphique auto-édité au titre éloquent ! « Tu vas rater ta vie et personne ne t’aimera jamais »): « Plus profondément, je crois que j’ai survécu parce que j’étais à part. Etre un survivant n’est pas autre chose qu’une nouvelle manière d’être en dehors de la norme. »

Consentement et Abus de position

En revanche, on relève un très intéressant passage particulièrement résonnant en cette periode de mouvement #me too et « balance ton « quoi, » de consentement sexuel biaisé par divers facteurs d’emprise liés à un déséquilibre d’âge, de vulnérabilité psychologique et/ou de statut social c’est à dire de pouvoir ou autorité d’ordre économique, culturel et/ou d’expérience tout simplement (cf. les affaires françaises de Matzneff, Besson, Polanski, Bruel ou plus récemment côté Youtube Norman Thavaud ou Austin Jones -condamné- aux Etats Unis pour n’en citer que quelques unes). Une vidéo d’utilité publique extrêmement bien faite expliquant les mécanismes psychologiques à l’oeuvre dans cette emprise, sur la base d’une enquêtre approfondie de l’auteur, est à visionner sur le sujet (https://www.youtube.com/watch?v=d4NiiI8y1QY).

Martin Page, donc, mettait déjà des mots sur ce phénomène abject. On pourra d’ailleurs s’amuser à le mettre en perspective avec un petit essai à vocation humoristique plus ancien de Vincent Ravalec se réjouissant de l’aura aphrodisiaque de l’écrivain. L’auteur d' »Un pur moment de rock’n roll » appartenant à une autre époque autres moeurs…, où l’on ne s’occupait pas de « morale » nous dirait le très « fin et cultivé » Bernard Pivot 🙁

« Être écrivain donne un pouvoir, une aura, à laquelle certaines femmes sont sensibles (certains hommes aussi) et dont j’essaye de désamorcer les effets. On ne peut faire l’amour qu’entre égaux, le reste c’est un rapport de domination. Je connais des auteurs qui profitent de leur petit statut pour coucher avec des filles perdues ou des hystériques qui cherchent à se renarcissiser, à se donner de la valeur à leurs propres yeux et aux yeux des autres. Ces hommes n’ont que mépris pour ces filles. Alors je faisais attention. Peut-être trop. On est toujours un connard pathétique quand on profite de son statut. » (p.172)

On regrettera toutefois l’usage du très sexiste « hystérique… » Mais on applaudira à l’idée de fond toujours importante à véhiculer au vu de tous les abus qui sont de plus en plus dénoncés, à juste titre. Et qui encore une fois résonne tout particulièrement avec l’actualité.

Le problème du livre reste toutefois son aspect quelque peu répétitif qui fait aussi partie et reste cohérent avec l’histoire, dans le sens où cela permet de vraiment ressentir ce que le personnage expérimente. Les aller-retours dans le passé et le présent aident toutefois à rompre la monotonie et redonner une impulsion aux journées souvent vides du narrateur à l’exception de quelques rares scènes d’action (même principe utilisé par Matheson).

Enfin, la conclusion, exercice toujours périlleux (la queue de poisson étant fréquente !) s’avère inattendue et ouvre des perspectives de réflexion intéressante. L’auteur délivre ici un message humaniste en phase avec ses valeurs et qui même s’il sonne utopiste, n’en fait pas moins réfléchir. Et c’est finalement un des points que l’on demande à un bon roman il me semble. L’interprétation peut aussi être large dans ce que représente vraiment les zombies d’un point de vue symbolique. Chacun.e encore une fois pourra y projeter ses angoisses personnelles. [Alexandra Galakof]

La nature nous a éliminés à l’aide de versions monstrueuses de nous mêmes. Nous ne pouvons pas vaincre les zombies.

Nous pouvons seulement vaincre la peur qu’ils nous inspirent. Dont nous nous servirons pour notre bénefice: devenir un peu des leurs.

* Martin Page cite comme influences et références sur le thème: Mes influences : The Last Man, de Mary Shelley, qui est à l`origine de tout. Le nuage pourpre, de M. P. Shiel. Puis Je suis une légende et La nuit des morts vivants.

Mon roman doit aussi beaucoup à Robinson Crusoë de Daniel Defoë , au Baron perché de Calvino, au Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre, au Désert des Tartares de Dino Buzzati, à Je suis une légende de Richard Matheson . A tous les livres d`horreur lus (et à tous les autres). A Edgar Allan Poe et Lovecraft. A Alamo de Wayne aussi et aux Chiens de Paille de Peckinpah. A Frederic Brown et Ray Bradbury. Ann Radcliffe, et Jane Austen et son Northanger Abbey.

* Xabi Molia, nourri de films de zombies dont La nuit des morts vivants dans sa jeunesse, imaginait, en 2011, dans son roman apocalyptique, Avant de disparaître, un Paris, ravagé par une période de troubles politiques, d’effondrement économique et de guerres. Emmuré après qu’une épidémie d’origine méconnue, d’abord MST puis par voie aérienne, transforme les habitants en zombies dénommé « les infectés, » et soutenus par des groupes humains, les « animalistes. » Son héros, Kaplan, va enquêter pour retrouver l’amant de sa femme disparue au cours d’un parcours initiatique qui le révèlera à lui-même. Molia a expliqué vouloir explorer ce qui arrive après le chaos, après l’explosion de la société et la crise de la civilisation et des sentiments lorsque la catastrophe change l’homme en bête féroce et que tous nos choix collectifs sont remis en cause dans l’urgence.

Derniers commentaires