Verre cassé est le cinquième roman du Franco-congolais Alain Mabanckou, publié en 2005, alors âgé de 39 ans. Celui-ci marque sa consécration après déjà plusieurs romans remarqués. Il est couronné de nombreux prix comme le Prix Ouest-France/Étonnants Voyageurs, le Prix des Cinq Continents de la Francophonie et le Prix du livre RFO et s’affiche finaliste de la liste du Renaudot. Il est, de plus, adapté au théâtre plusieurs fois jusqu’à être en 2012 élu par le quotidien anglais The Guardian comme l’un des 10 meilleurs livres africains contemporains. L’auteur a reconnu lui-même dans une interview que l’opus, par son style singulier et très personnel, a marqué une transition dans sa bibliographie : « Quand j’ai écrit «Verre cassé», je ne le savais pas, mais j’étais en train de rompre avec mes tics d’écrivain africain. Ces tics qui veulent que l’écrivain africain soit là pour sauver l’Afrique. Mais la littérature n’est pas là pour sauver un continent ! Elle est là pour exprimer l’imaginaire d’un individu.« * Ecrit dans la solitude des Etats-Unis et de l’Afrique, l’auteur globe trotter commentait sa place particulière: « Je change de registre, je prends des licences dans l’écriture. C’est d’ailleurs le livre vers lequel les lecteurs me ramènent toujours. »**

Et pourtant, comme il le souligne également, le livre atypique a eu du mal à se faire éditer: « Verre Cassé est mon livre le plus difficile à lire parce qu’il a une forme éclatée. La ponctuation s’y résume à des virgules, les références littéraires fourmillent… Ces difficultés avaient d’ailleurs fait craindre le pire à mon éditeur. »*** Et contre toute-attente, grâce au bouche à oreille, c’est un carton avec plus de 80 000 exemplaires vendus entre 2005 et 2009 !

Rétrospectivement, il a déclaré que Verre cassé était peut-être le plus représentatif de son univers livre en réunissant tous les thèmes qui lui tiennent à coeur et qui composaient ses quatre précédents : « la mère, le voyage, la lecture, les livres, l’enfance, les relations avec d’autres communautés, le problème de la marginalité, la question du Nègre agité, l’absence du père » (Itw Congopage.com, aout 2005).

« L’essentiel c’est de m’accommoder de mon mieux de cet avatar d’une version du paradis raté.«

Verre cassé est le surnom du narrateur bougon et désabusé de ce petit livre iconoclaste. Ce vieil habitué d’un bar de Pointe-Noire au Congo (ville natale de l’auteur) haut en couleurs, « Le Crédit a voyagé » dans le quartier Trois-Cents, il se voit un jour assigner, par son patron (répondant pour sa part au pittoresque surnom de « l’Escargot entêté ») et ami, comme mission d’en écrire les mémoires en quelque sorte, en consignant les histoires de ses clients, afin de laisser une trace de son existence à la postérité. Même si l’intéressé ne se trouve pas forcément qualifié pour, car comme il l’explique humblement: « Moi je ne faisais qu’observer et parler aux bouteilles, à mon arbre au pied duquel j’aimais pisser » L’ambiance est posée !

Culture orale et Culture de l’écrit et Ode à la littérature

Dés la 1e page, Mabanckou souligne la culture orale de l’Afrique par opposition à celle de l’écrit qui assure une plus grande pérennité et rayonnement: « la parole c’est de la fumée noire, du pipi de chat sauvage » résume-t-il dans sa verve imagée afin de conjurer le fameux « en Afrique quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle » alors que les aïeuls étaient vus comme les dépositaires et gardiens des histoires et récits du pays. L’auteur lui-même, grand lecteur depuis l’enfance, s’était trouvé isolé dans cette passion peu encore répandue en Afrique pour l’isolement qu’elle constitue et la suspicion qu’elle inspire. Son héros Verre cassé lui ressemble avec une mère qui craignait que « lire gaspill[e] les yeux ».

Le reste du livre est d’ailleurs placé sous le signe de la littérature franco-américaine classique et contemporaine à laquelle il rend hommage en disséminant de nombreux titres, tel un jeu de pistes où le lecteur s’amuse à les reconnaître au fil des phrases. Un des habitués du bar se fait ainsi appeler Holden, on trouve encore en vrac les références de Mort à crédit, Le fantôme de l’opéra, Le désert des tartares, Vipère au poing, Le livre de ma mère, La cantatrice chauve, sans oublier son ami Lafferrière « Comment faire l’amour à un nègre sans se fatiguer » et bien d’autres encore (ça pulllule!). Il cite aussi les romans de San Antonio (ayant nourri l’enfance de Mabanckou) et rend hommage au passage à sa littérature populaire qui lui semble supérieure à certaines autres grandes oeuvres consacrées: « mes romans de San Antonio auxquels je tenais beaucoup plus que ces bouquins que les gens coupés de la vie nous ont imposés comme unité de mesure intellectuelle. »

Il nourrit d’ailleurs une dent contre les intellectuels : « les intellectuels c’est toujours ainsi, ça discute et ça ne propose rien de concret à la fin, ou alors ça propose des discussions sur des discussions à n’en pas finir, et puis ça cite d’autres intellectuels qui ont dit ceci ou cela. (…) comme si on ne pouvait pas vivre sans philosopher, le problème est que ses pseudo-intellectuels philosophent sans vivre», avant de conclure d’un voltairien « chacun cultive son jardin comme il peut ».

On regrettera que seuls deux auteurs africains ne soient cités: les aventures de Mondo et les contes d’Amadou Koumba. Cet éparpillement ludique de livres tourne parfois un peu au procédé comme si Mabanckou semblait vouloir nous montrer qu’il connaît ses classiques et les étale comme pour se justifier et se légitimer…

Le narrateur s’identifie lui-même au beat Bukowski, en raison de leur passion éthylique commune (on pense aussi à l’anti-héros de Mammifères de Mérot). Il partage aussi une certaine langue basée sur l’oralité et une « truculente » vulgarité.

On pourra peut être reprocher à Mabanckou de ne pas avoir sa poésie (même s’il n’en est pas non plus dépourvu en particulier lorsque le narrateur évoque sa mère noyée dans la rivière du Tchinoulka: « je vais voyager avec un saumon, (…) je vais marcher le long de la rivière, (…) j’irai rejoindre ma mère afin de boire, de boire encore ces eaux qui ont emporté la seule femme de ma vie qui pouvait me dire « mon fils Verre cassé, je t’aime et je t’aimerai même si tu es devenu aujourd’hui un déchet« ) et d’abuser de jurons et autre langage ordurier volontiers scato, qui peut finir par lasser. Tous deux enfin s’intéressent aux marginaux, aux damnés, aux bas-fonds, à la folie ordinaire des pauvres hères qui errent et hantent le comptoir pour noyer leurs soucis dans le vin rouge de Sovinco, et accessoirement confesser leurs douleurs à l’écrivain improvisé Verre cassé. Celui-ci joue le rôle de catharsis en leur permettant de se libérer pour quelque temps de leur fardeau, même si cela peut aussi se retourner contre lui (cf. colère « type aux pampers » qui n’accepte pas son jugement négatif sur sa femme après coup).

Le rêve nous permet de nous raccrocher à cette vie scélérate

Réquisitoire contre les femmes et Diabolisation

Le livre se présente donc sous la forme de leurs récits respectifs jusqu’à ce que le narrateur, tout aussi cabossé qu’eux, finisse par se livrer. Point commun de tous ces « malheureux » (à noter d’ailleurs la référence inattendue et sympathique au 1e et unique roman de Guillaume Clémentine, « Le petit malheureux ») : ils sont pour la plupart victimes de femmes manipulatrices, castratrices, volages « marie-couche-toi-là » ou perverses, des « sorcières ». La femme blanche étant probablement la pire allant jusqu’à tromper son mari avec son propre beau-fils ! (le style de narration de cette histoire de mari cocufié rappelle d’ailleurs celle de Tanizaki dans « La clef, la confession impudique ») ! On retrouve là toute la gamme des arguments de diabolisation utilisés traditionnellement par les hommes contre les femmes. Florilège:

« mon épouse c’est pas une vraie femme, c’est un pot de fleurs fânées, c’est un arbre qui ne donne même plus de fruits, c’est pas une femme je te dis, c’est un sac à problèmes (…) peinarde comme une patate de Bobo Dioulasso, comme une capitaliste, elle était là à attendre que je ramène de l’argent frais à la maison… » (le type aux pampers)

« Je vais te parler d’une femme, tu vas voir comment elle m’a tué, comment elle m’a ruiné, comment elle m’a réduit en déchet non recyclable » (« l’imprimeur »)

« L’imprimeur » se plaint aussi que les Africaines de France sont « des coincées du derrière« , « capricieuses » et « pleines de manières » et bien sûr « matérialistes« .

Avant de conclure sans plus d’ambages « c’est pour ça qu’elles tombent parfois dans la prostitution parce c’est plus facile de transformer son corps en marchandise que son cerveau en instrument de réflexion« . CQFD…

Paradoxalement il n’apprécie pas non plus celles qui « jouent aux intellectuelles » ce qui nous rappellera les « beaux jours » de Molière et de ses satires des « femmes savantes » ou des « précieuses ridicules ».

Ce genre de discours émaille donc le récit, se voulant humoristique. Le lecteur/ice s’en amusera. Ou s’en lassera. Au choix 🙂

On pourra ainsi s’interroger sur le message que cherche à faire passer l’auteur sur l’image de la femme guère reluisante : est-ce à prendre au 1e ou 2nd degré? (sans doute un peu des deux). Sa position là-dessus n’est pas très claire surtout lorsqu’il semble ironiquement dans le 1e chapitre se moquer des hommes de son pays qui prennent leurs épouses pour leur bonne à tout faire : « ils ont dit qu’il n’y avait pas mieux que les femmes pour respecter les maris parce que ça a toujours été comme ça depuis Adam et Eve, et ces bons pères de famille ne voyaient pas pourquoi on devait révolutionner les choses, fallait donc que les femmes rampent… »

Moins dramatique l’histoire de Robinette, femme alcolo célèbre pour ses « capacités rhénales », apporte un peu de répit et une note plus comique (même si le ton général est de toute façon tragicomique) avec le concours « d’urine » auquel elle se livre sous les yeux curieux et ébahis des clients, avec à la clé une partie de jambes en l’air (la femme étant « refilée » de client en client). Un autre portrait de femme peu valorisant mais qui se veut avant tout humoristique et truculent. La scène du concours ne lésine pas sur les détails anatomiques peu appétissants servis par sa verve naturaliste : « les urines de Robinette étaient plus lourdes, plus chaudes, plus impériales dans leur jet »

Les prostituées du quartier Rex « fraîches et subordonnées » ne sont pas mieux loties. Verre cassé les accable notamment parce qu’elles lui font l’affront de ne pas le prendre comme client au prétexte qu’il est trop vieux. Après les épouses « tyran » ou « infidèles », l’auteur dresse aussi un portrait de ces « jeunes filles en fleur » du quartier Rex qui vendent leurs corps et auprès de qui il se fait refouler, ce qui lui inspire la réflexion suivante: « et voilà que la prostitution n’est plus ce qu’elle était, maintenant les filles se permettent de sélectionner leurs clients, bientôt elles exigeront d’être payées en livres sterling… »

On ne sait guère non plus comment interpréter ce jugement ambigu…

La scène aussi pathétique qu’épique qui se transforme en concours d’egos avec la vieille prostituée « au seuil de la retraite » (qu’il compare élégamment à « une fée Carabosse » même s’il admet que les putes sont « avant tout des êtres humains comme nous » ouf on est rassuré !) représente sans doute un sommet de misère sexuelle que même un Houellebecq n’a pas osé raconter ! Morceau choisi de cette description encore une fois peu ragoûtante: « elle sentait la poudre qu’on utilise lors des veillées mortuaires pour repousser la putréfaction d’un cadavre, et les veines de son cou ressemblaient à des nervures d’un arbre séculaire sous lequel pissaient des hyènes… »

De façon générale, les actes intimes sont décrits comme des performances olympiques où les corps ds femmes ne sont que des faire-valoir phalliques des hommes (à ce titre Mabanckou s’inscrit tout à fait dans la veine misogyne d’un Henry Miller, version Congolaise !): « faire de l’alpinisme sur un mont de vénus », « la grimper », « galoper sur elle comme un médiocre cycliste »…

Ces récits souvent comparés à des contes africains par leur dimension symbolique renforcée par les surnoms attribués à chaque protagoniste et leur côté outrancier (qui rappelle le principe de narration de Fatou Diome, dans un style complètement différent toutefois) ont le don d’interpeller, de prendre de court, voire de choquer tant ces histoires sont désastreuses et ne nous épargnent aucun détail scabreux.

J’ai pas peu de mourir avec une bouteille à la main au fond c’est une belle mort.

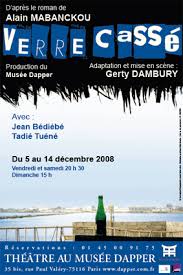

Adaptation théâtrale du roman « Verre cassé » de Mabanclou, mise en scène par Gerty Dambury en 2008

Dérive existentielle, éthylique et scato

La 2e partie du livre verse un peu plus encore dans la scatologie avec la dérive du narrateur qui nous fait le récit de ses défécations au pied d’un manguier ou de ses vomissements et de sa puanteur (quand ce ne sont pas les fientes d’un coq, etc.), voulant probablement souligner sa déchéance accrue. Le conte se fait donc de plus en plus noir avec le récit de sa propre histoire tout en laissant libre cours à son blues existentiel. Comme ses confrères de beuverie, il nourrit une rancœur contre sa femme qu’il affuble du sympathique surnom de « Diabolique » (on essaie d’y voir du second degré mais la rengaine anti-femmes se fait un poil insistante…) dont la principale tare était de tenter de le sauver de son alcoolisme (lui faisant remarquer avec sagesse que « l’alcool fait plus de mal à ceux qui ne boivent pas qu’à ceux qui le consomment« ) ou de se refuser à lui sexuellement pour cause de son état d’ébriété, jusqu’à jeter l’éponge après l’avoir traîné chez un guérisseur pour tenter de le « désenvoûter », expérience qu’il l’aura traumatisé. On note qu’il se félicite au passage de « ne jamais l’avoir frappé« , ce qui semble être un exploit…

C’est lorsqu’il évoque la mort de sa mère qu’il quitte sa rancœur et devient plus profond et poignant. Il la transfigure en un récit baigné de magie et de mystère voire mystique: « elle avait marché sur les eaux grises de la Tchinouka comme comme pour aller rejoindre mon père dans l’autre monde, et puis les eaux grises de la Tchinouka l’avaient engloutie dans leur ventre… » (métaphore qui fait écho au « ventre » de l’Atlantique de Diome). L’eau se fait symbole de renaissance et de passage entre l’ici et l’au-delà comme lorsqu’il suggère sa propre mort (« plonger dans les profondeurs de ces eaux étroites« ).

Elle est aussi associée aux âmes des disparus dans ses croyances d’enfant (le « sarcophage de nos ancêtres« ). Au sujet de la mort de sa mère, il évoque aussi la tradition communautaire voulant que chacun se cotise pour épauler les proches qui viennent de perdre l’un des leurs.

Le seul personnage féminin qui semble trouver grâce aux yeux du narrateur est le personnage de la vieille cuisinière ambulante, marchande des bien nommés « poulet bicyclette » (braisé à l’air libre) et « poulet télévision » (préparé au four micro-ondes). Une faveur qu’elle doit à la figure maternelle dévouée, généreuse et nourricière qu’elle incarne (« une vraie mère poule« ) à la différences des épouses ou des prostituées assimilées à des perverses et profiteuses, selon la bonne vieille dichotomie entre la mère et la putain. Même si elle est aussi victime malgré tout de quelques mauvaises langues qui la rendent un peu sorcière…

La scène où Verre cassé vient lui commander son repas constitue une petite parenthèse de paix et d’apaisement dans ce roman plein du bruit et de la fureur des hommes déçus, amers et aigri.

« Je la regarde retourner le poulet-télévision dans le four à micro-ondes, plonger des carpes dans de l’huile bouillante, s’éponger le visage avec le revers de sa main droite, y’a même sa transpiration qui retombe dans la marmite, mais on s’en fout, c’est tout ça qui donne du goût à ses plats. »

Mabanckou restitue avec bonheur le odeurs et saveurs des plats typiques de son pays (et autres matières organiques donc !) où les repas sont toujours un moment de partage important même si dans son cas c’est tout seul qu’il ira le déguster tout en se livrant à un exercice d’introspection (ce qui est assez anti-africain en soi, la communauté étant privilégiée à l’individualité comme l’expliquait très bien Fatou Diome).

Un rapport ambivalent à la France et Satire politico-culturelle

Au cours de ce récit intimiste où l’on apprend qu’il exerçait comme instituteur dans une autre vie, il témoigne de sa passion pour enseigner et de son goût pour la littérature française même si ses méthodes d’enseignement étaient pour le moins iconoclastes et anticonformistes (en particulier lorsqu’il arrivait éméché en classe…) ou son humour et manières pas toujours de bon goût… Ses leçons de grammaire virent ainsi à la parabole existentielle et qui pourraient bien résumer le clivage idéologique entre l’Afrique et l’Occident:

« la vie est une banale histoire de singulier et de pluriel qui se battent tous les jours, qui s’aiment et qui se détestent, mais qui sont condamnés à vivre ensemble »

ou encore « ce qui est important dans la langue française, ce ne sont pas les règles mais les exceptions« , « la langue française n’est pas un long fleuve tranquille, mais plutôt un fleuve à détourner. »Autant d’enseignements qui résonnent de double sens. »

Cet autodidacte estime encore -probablement à juste titre pour un certain nombre de professions- que « le diplôme fausse souvent les choses de la vie, les vraies vocations arrivent souvent par un concours de circonstances. »

Il brocarde aussi au passage l’hypocrisie religieuse, des gourous charlatans, les guérisseurs imposteurs, les féticheurs, ou encore l’image du noir satanique ou le culte naïf de la France et la corruption politique (cf. la critique de Paris Match : « ces hommes politiques de là-bas sont condamnés ou mis en examen dans de sales affaires de corruption, de fausses factures, d’attribution de marchés publics, de trafic d’influence et tout le bazar, veulent poser avec leur famille dans Paris match pour montrer qu’ils sont des types bien« ). Une ambivalence par rapport à la France souffle sur les pages à travers quelques sarcasmes ironiques sur le prestige hexagonal tels que « des extrapolations venant d’une personne qui n’avait même pas fait ses études à Paris » ou encore « tu oublies donc que moi j’ai fait la France » (l’imprimeur)

Verre cassé illustre le tournant intimiste qu’a pris la littérature franco africaine à partir des années 2000, selon la propre analyse de l’auteur, mais il n’est pas pour autant exempt de considérations voire de revendications socio-politico-culturelles. C’est le cas notamment du premier chapitre qui retrace, de façon humoristique (même si on pourra aussi le trouver un peu laborieux), la polémique ayant entouré la création du bar, sous couvert de moralité. Le bar devient alors le bouc émissaire pour touts sortes de maux jusqu’à virer à l’affaire Dreyfus avec la division du pays en deux camps les pro et anti. L’élite politique politique, en quête d’éclat, s’en mêle à coup de grandes déclamations hypocrites et de « j’accuse », que l’auteur ne se prive pas pour tourner en satire. On trouve notamment une bataille (et un brainstorming) aussi épique que cocasse (bien qu’un peu longuet) entre eux pour « laisser une formule à la postérité » et s’insurger aux passage en vrac contre le colonialisme, le capitalisme et « les taupes des forces impérialistes ».

Dans sa chronique, Robert Asde y voyait joliment un portait de « l’Afrique aux prises avec sa destinée, l’Afrique qui va à tâtons, se cherche et se recherche » à travers ces « vies sombres et anéanties, qui n’ont que déboires et utopies pour exister. »

En dépit de sa noirceur, le livre affiche aussi un féroce sens d’humour on l’a dit et un sens de la formule qui fait mouche. On citera par exemple:

« ce sont des gens biens qui n’auront rien à se reprocher le jour du jugement dernier, ils ont leur place déjà réservée et numérotée au paradis. »

« il lui fallait de la thune, on ne réalise pas un rêve avec des mots » (pragmatique)

A propos de la pire insulte: « ici être traité de capitaliste c’est pire que si on insultait le con de votre maman, le con de votre sœur, le con de votre tante maternelle ou paternelle (…) parce que le capitaliste c’est quand même le diable ici, il a un gros ventre, il fume des cigares cubains, il roule en mercédès, il est chauve, il est égoistement riche, il fait de la magouille et tout le bazar… »

Détournement: « les gens (…) ne rendent plus à Césaire ce qui est à Césaire »

ou cynique: « ma mère a dû gober des gorgées d’eau avant de rendre l’âme sans avoir le temps de dire « notre père qui êtes aux cieux » ; « ce mensonge gros comme une résidence secondaire d’un dictateur africain »

Manifeste littéraire

Comme évoqué en introduction, le style littéraire du livre fait en particulier tout son sel (tant sa langue que sa ponctuation) et constitue une première à l’époque pour son auteur. Cette démarche délibérée de rompre avec les « belles lettres » est explicitée assez longuement par le narrateur. Le passage constitue d’ailleurs une sorte de manifeste littéraire à la Zola qui voulait faire une littérature à « l’odeur du peuple »: « j’écrirais des choses qui ressembleraient à la vie, mais je les dirais avec des mots à moi, des mots tordus, des mots décousus, des mots sans queue ni tête, j’écrirais comme les mots me viendraient, je commencerais maladroitement et je finirais maladroitement (…) je m’en foutrais de la raison pure, de la méthode, de la phonétique, de la prose, et dans ma langue de merde ce qui se concevrait bien ne s’énoncerait pas clairement ». Il célèbre le « bazar », le « souk » et le « cafouillis » littéraires. Ce qu’il qualifie d’une « chute vers les bas-fonds des belles lettres », qui semble constituer une libération pour lui.

Et lui permet de s’autoriser de traiter des bas instincts ou de la déchéance de la nature humaine: « dans ma caverne, il y a de la pourriture , des déchets… » revendique-t-il afin de s’ériger contre « la masturbation intellectuelle ». Bref Verre cassé à l’image de Mabanckou revendique une littérature ancrée dans la vie, y compris dans ses détails les plus terre à terre.

Par la mise en abyme littéraire (le livre étant lui-même un livre/cahier dans le livre), l’auteur livre en filigrane sa conception -parfois énervée, cf. réglements de compte indirects qu’on relèvera- de la littérature, du métier d’écrire tout en partageant ses références comme vu ci-dessus. Un procédé parfois un peu poussif voire nombriliste mais que l’auteur parvient à mêler au récit sans trop de pesanteur. [Alexandra Galakof]

A lire aussi:

Sélection de citations choisies d’Alain Mabanckou sur la mal-aimée étiquette littéraire « francophone » et la ghettoïsation noire de la littérature

* Extrait Interview Le Monde, mars 2016

**Extrait Interview L’Express du 01/02/2009

*** Extrait Interview Jeune Afrique 11 février 2009

Derniers commentaires